Walter Tydecks

Kurt Gödel und die Sprache der Kunst

Vortrag beim Treffpunkt Ästhetik im Studio Artistico Hannover am 29. Oktober 2017 und am 26. Februar 2018 bei den Montagsvorträgen im Wohnpark Kranichstein der Akademie 55plus Darmstadt

Inhaltsverzeichnis

Einleitung

Sprachkritik und linguistic turn – von Frege bis Gödel

Gödel und Adorno: Syntax für eine Sprache ohne Worte

Beispiele aus der Kunst

Resonanz und Zeitreisen

Download als pdf-Datei

Einleitung

Die Frage, was ein Mathematiker und Logiker wie Kurt Gödel (1906-1978) zur Kunst beigetragen haben könnte, klingt sicher ungewohnt. Anders als beispielsweise Ludwig Wittgenstein hielt er sich fern von der großen Kunst in Wien und ging sehr zum Missfallen seiner Eltern 1927 eine Beziehung mit der sieben Jahre älteren, verheirateten, ehemaligen Nachtklubtänzerin Adele Nimbursky ein, und fühlte sich offensichtlich wohl mit ihr. Erst nach seinem Tod wurde sein Werk indirekt mit der Kunst in Verbindung gebracht, als Douglas Hofstadter (* 1945) 1979 den Bestseller Gödel, Escher, Bach: ein Endloses Geflochtenes Band herausbrachte und Parallelen zwischen den Ideen Gödels und der Kunst zog. Aber von Gödel selbst gibt es keine direkten Aussagen zur Kunst. »In der Musik schätzte er besonders die italienische Oper und die Wiener Operetten, vor allem Johann Strauss und Richard Strauss. Sebastian Bach und Richard Wagner verabscheute er. Die Lieder, die er gern hörte, waren aus dem Repertoire der damaligen 'leichten Musik': 'Am Brunnen vor dem Tore', 'Oh, mein Papa', 'Brüderlein fein', 'Barcarole' aus Hoffmanns Erzählungen, oder spanische Tanzmusik. Er interessierte sich jedoch auch für amerikanische Schlager wie 'Harbour Lights', 'The Wheel of Fortune' und später besonders für die amerikanische Pop-Musik. In der bildenden Kunst bevorzugte er den Surrealismus und die Abstrakte Kunst. In New York besuchte er später oft das Museum of Modern Art.« (DePauli-Schimanovich, 71f).

Naheliegender könnte es sein, Gödels eigene Texte als literarische Kunstwerke zu betrachten. Seine Schriften sind mit Ausnahme einiger sehr technischer logischer Arbeiten äußerst kompakt und sehr gut lesbar geschrieben und erinnern mich an die Sprache seines Landsmanns Robert Musil, der in vielen Werken einen ähnlichen Stil gepflegt und möglicherweise von anderer Perspektive aus das Verhältnis von Kunst und Wissenschaft ähnlich gesehen hat wie Gödel.

Wer sich etwas tiefer auf die Werke und Beweisideen von Gödel einlässt, wird dort einen ungewöhnlichen Reichtum an kreativen und völlig neuartigen Ideen finden, mit denen Gödel nicht einfach einen wissenschaftlichen Paradigmen-Wechsel vollzogen, sondern auf eine völlig ungewohnte Art Logik und Mathematik betrieben hat. Innerhalb der Mathematik lässt sich das für mich nur vergleichen mit dem Franzosen Evariste Galois, der 1830 die Algebra begründet hat, und mit dem Gedankenreichtum von Georg Cantor.

Schon etwas näher an der Philosophie kann nach den intensiven Gesprächen gefragt werden, die Gödel über viele Jahre mit seinem Freund Albert Einstein in Princeton über die transzendentale Ästhetik von Kant geführt hat. Sie kamen zu der gemeinsamen Überzeugung, dass Kant keineswegs pauschal die nicht-euklidische Geometrie abgelehnt hat, sondern sich im Gegenteil die philosophischen Ideen, die der Speziellen und Allgemeinen Relativitätstheorie zugrunde liegen, sehr gut auf Kant berufen können, wenn dieser nur richtig gelesen wird.

Wenn es in Gödels Werk einen Hinweis auf die Kunst gibt, dann ist es seine durchgehende Begeisterung für Leibniz, der für ihn zeitlebens der wichtigste Philosoph war. Gödel war tief gläubig, und er war von Leibniz' Idee einer übergreifenden Harmonie überzeugt. Er war sich sicher, dass dies für seine Arbeiten das wahre Fundament war, auf denen seine völlig neuartigen und ungewohnten Ideen aufsteigen und worauf sie sich gründen. Er ging so weit, im Geiste von Leibniz nach einem neuen Gottesbeweis zu suchen. Mit diesem Hinweis möchte ich zugleich einen Dank an den genius loci aussprechen, das ist nicht nur Hannover als Wirkungsstätte von Leibniz – und an diesem Abend befinden wir uns in unmittelbarer Nähe der Leibniz-Universität –, sondern auch das studio artistico, ein Treffpunkt für Kunst und Philosophie voller anregender und reichhaltiger Gespräche.

Schließlich kann umgekehrt gefragt werden, welche Reaktionen es aus der Kunst auf Gödel gab. Stanley Kubrick (1928-1999) soll bei Gödel angefragt haben, bevor er seine Filme über Künstliche Intelligenz gedreht hat. Es lässt sich nur spekulieren, was aus einer solchen Zusammenarbeit hätte werden können, zumal dort noch ein Komponist wie György Ligeti (1923-2006) hinzugekommen wäre, dessen Musik Kubrick für seinen Film 2001: Odyssee im Weltraum herangezogen hat (im übrigen erklingen dort Khatschaturjan, Johann und Richard Strauss, die den Geschmack von Gödel sehr gut trafen). – Aus Deutschland meldete sich 1957 der junge Hans Magnus Enzensberger (* 1929) bei Gödel und veröffentlichte 1971 in seinen Gedichten 1955-1971 eine Hommage an Gödel. 2011 folgte von Daniel Kehlmann (* 1975) das Theaterstück Geister in Princeton, das auch als Hörspiel vorliegt, und 2012 Die Göttin der kleinen Siege, der sehr einfühlsam geschriebene und lesenswerte biographische Roman der französischen Autorin Yannick Grannec (* 1969) über Adele Gödel.

Ist aus all diesen Aspekten zum Thema Gödel und die Kunst ein verbindendes Thema herauszuhören? Das ist für mich die Frage nach der Syntax der Sprache. Bei Gödel trafen zwei gegenläufige Entwicklungen des 19. Jahrhunderts zusammen. Die einen begannen, die überlieferte Sprache nicht nur der Kunst, sondern alle Sprache überhaupt in Frage zu stellen und Ideen für eine neue Sprache zu entwickeln. Für diese Richtung stehen in der Kunst insbesondere die Revolution der poetischen Sprache, – so der Titel eines 1974 erschienenen Buches von Julia Kristeva – bei Baudelaire und Mallarmé, der wenig später vergleichbare Umwälzungen in der Musik und Malerei folgten, und in der Philosophie die Sprachkritik von Nietzsche und seine Nachwirkungen bei Heidegger und Adorno. Einen entgegengesetzten Weg schlug 1879 der Logiker und Mathematiker Frege ein, als er die Grenzen der klassischen deutschen Philosophie mit einer Öffnung zur Sprache sprengen wollte und zum Ahnherrn des linguistic turn wurde, der seither zur Hauptströmung der westlichen Philosophie avancierte. Ein Mathematiker wie Gödel kommt naturgemäß aus der Richtung von Frege, geriet jedoch zunehmend in Widerspruch zu ihr und sah sich schließlich völlig im Abseits. Beide Richtungen bekämpften sich wie zwei ideologisch verfeindete Weltanschauungen, was durch die entgegengesetzten Positionen zum Nationalsozialismus noch verschärft wurde. Mit größerem Abstand scheint mir die Zeit für einen Dialog gekommen. Dafür ist für mich niemand besser geeignet als Gödel.

In diesem Beitrag soll zum einen die Stellung Gödels innerhalb der analytischen Philosophie betrachtet werden. Zum anderen möchte ich zeigen, dass sich die eigenständige Position Gödels am besten über die Ausführungen Adornos über eine Syntax ohne Worte verstehen lässt. Syntax ohne Worte: Das ist für mich der Punkt, an dem sich die künstlerischen Experimente des 19. und 20. Jahrhunderts und die Mathematik treffen können. Die These dieses Beitrags lautet daher: Ausgehend von Adorno und Gödel kann die Mathematik als das Ergebnis eines Grenzübergangs verstanden werden, der sich innerhalb der Kunst vollzieht, sich schrittweise von den Worten und ihrer Semantik trennt und im Ergebnis eine Syntax ohne Worte findet. Diese Syntax ohne Worte ist jedoch kein isoliertes, nichts-sagendes Phänomen. Sie ergibt sich aus den inneren Prinzipien der Bewegung dieses Grenzübergangs. Sie kann mit dem Grenzübergang in der Physik verglichen werden, der von zeitlich und räumlich ausgedehnten materiellen Objekten zu unendlich-kleinen, materiefreien Partikeln und Jetzt-Momenten führt. Anders als im Paradox von Achilles und der Schildkröte ergeben sich daraus die neuen Prinzipien einer dynamischen Physik wie Impuls, Energie und Bewegungszustände. Auf ähnliche Weise sehe ich den Grenzübergang zu einer Syntax ohne Worte. Das kann im Ergebnis zu neuen Erkenntnissen von Sprache, Kunst und Zeit führen, vergleichbar der modernen Physik.

Überblick über die Entwicklung der Sprachkritik von der Frühromantik bis heute

| 1795 | A.W. Schlegel Briefe über Poesie, Silbenmaß und Sprache |

| 1873 | Nietzsche Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne |

| 1879 | Frege Begriffsschrift |

| 1889 | Nietzsche Götzen-Dämmerung |

| 1902 | Hofmannsthal Chandos-Brief |

| 1903 | Russellsche Antinomie |

| 1934 | Carnap Logische Syntax der Sprache |

| 1949 | Heidegger Humanismus-Brief (Sprache als Haus des Seins) |

| 1953 | Wittgenstein Philosophische Untersuchungen (Sprachspiel) |

| 1953-59 | Gödel Is mathematics syntax of language? |

| 1969 | Adorno Ästhetische Theorie |

| 1974 | Julia Kristeva Die Revolution der poetischen Sprache |

| 1975 | Feministische Sprachkritik, später Political Correctness |

| 1981 | Arthur Danto Die Verklärung des Gewöhnlichen (Kunstwelt als Sprachgemeinschaft) |

Sprachkritik und linguistic turn – von Frege bis Gödel

Seit der Glaube an die Heiligkeit der Worte und ihrer Ordnungen verloren gegangen ist, droht die Sprache ihren Halt zu verlieren. Kunst und Wissenschaft sehen sich in zweierlei Weise eingezwängt: Auf der einen Seite durch einen traditionellen Kanon, dessen Regeln nur noch als leere Hülse empfunden werden, sei es die euklidische Geometrie, die traditionelle Logik oder in der Kunst die vorgegebenen Versmaße, die aristotelischen Einheiten des Drama, die historischen europäischen Tonsysteme, ein akademischer Stil in der Malerei usf., und auf der anderen Seite durch das alltägliche Geschwätz des »Man« um sich herum, das niemand so treffend beschrieben hat wie Flaubert in seinen großen Darstellungen der Dummheit in der bürgerlichen Gesellschaft. Daran rüttelten bereits die Frühromantiker, als sie die Aufklärung mitsamt der vorgefundenen Sprache abzulehnen begannen. Nietzsche radikalisierte 1873 ihre Kritik in seinem unveröffentlichten Essay Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne, der wie das Manifest einer neuen Epoche zu lesen ist. 1889 brachte er seine Kritik auf den Punkt:

»Wir schätzen uns nicht genug mehr, wenn wir uns mitteilen. Unsre eigentlichen Erlebnisse sind ganz und gar nicht geschwätzig. Sie könnten sich selbst nicht mitteilen, wenn sie wollten. Das macht, es fehlt ihnen das Wort. Wofür wir Worte haben, darüber sind wir auch schon hinaus. In allem Reden liegt ein Gran Verachtung. Die Sprache, scheint es, ist nur für Durchschnittliches, Mittleres, Mitteilsames erfunden. Mit der Sprache vulgarisiert sich bereits der Sprechende. – Aus einer Moral für Taubstumme und andre Philosophen.« (Nietzsche Götzen-Dämmerung, Kap. 26)

Zur gleichen Zeit kam der Mathematiker und Logiker Gottlob Frege (1848-1925) aus einer verwandten Grundhaltung heraus zu genau entgegengesetzten Ergebnissen. Seine Kritik an der überlieferten Logik und den für ihn nur halbherzigen Lösungsversuchen von Kant ist von einem ähnlichen Unbehagen getragen. Während jedoch für Nietzsche jeder Gebrauch von Worten die in ihr enthaltene Aussage entwertet, wollte Frege genau umgekehrt mit seiner 1879 veröffentlichten Begriffsschrift die Logik und Mathematik aus den von Kant mit allen Registern der Vernunft gezogenen Grenzen des Verstandes, den Fragen nach analytischen und synthetischen Urteilen a priori hinausführen und ihr den weiten Horizont der Sprache öffnen. Wie nah er im Grunde Nietzsche steht, zeigt das Vorwort:

»Wenn es eine Aufgabe der Philosophie ist, die Herrschaft des Wortes über den menschlichen Geist zu brechen, indem sie die Täuschungen aufdeckt, die durch den Sprachgebrauch über die Beziehungen der Begriffe unvermeidlich entstehen, indem sie den Gedanken von demjenigen befreit, womit ihn allein die Beschaffenheit des sprachlichen Ausdrucksmittels behaftet, so wird meine Begriffsschrift, für diese Zwecke weiter ausgebildet, den Philosophen ein brauchbares Werkzeug werden können.« (Frege 1879, vi-vii)

Nietzsche wie Frege wollten zu den Anfängen der überlieferten Logik und Poetik zurück und dort den Moment treffen, als aus ihrer Sicht noch alle Wege offen standen. Der Schlüssel liegt in der Logik und Rhetorik von Aristoteles. Während Nietzsche über ihn hinaus am Sprachverständnis der ersten griechischen Dichter wie Archilochos und Pindar anknüpfen und die innere Bewegtheit im Moment der Geburt nicht nur der Tragödie, sondern aller Künste aufgreifen und neu gewichten wollte, bevor es zur einseitigen Überbewertung der Wissenschaft kommt, wollte Frege an den überlieferten Denkfiguren bei Aristoteles eine bisher verborgen gebliebene logische Syntax erkennen, die eine neue Sprache und Wissenschaft möglich macht. Er entwarf in der Begriffsschrift eine graphische Schreibweise, die noch vor der Bildung einzelner Worte liegt und neue Erkenntnisse über Funktion und Begriff, Über Sinn und Bedeutung, Über Begriff und Gegenstand, den Gedanken und die Gedankengefüge ermöglichte, so die Titel seiner wichtigsten Arbeiten.

Wenn die Menschen in ihrer Sprache den von Frege aufgedeckten Strukturen und Regeln folgen, sollten in Zukunft alle Täuschungen und Missverständnisse vermeidbar sein. Doch schon 1902 wies Bertrand Russell (1872-1970) nach, dass es immer möglich ist, mit der Sprache Sätze zu formulieren, die logisch widersprüchlich sind. Damit war für Frege sein Programm gescheitert. Die Sprache hielt für ihn nicht, was er sich von ihr versprochen hatte. Doch sein Schüler Rudolf Carnap (1891-1970) gab nicht so schnell auf. Auch wenn der Satz von Russell über die Menge aller Barbiere, die sich nicht selbst barbieren, bei genauer Analyse in eine logische Antinomie führt, ist er dennoch syntaktisch richtig formuliert. Er klingt auf den ersten Blick fast harmlos, und es ist nicht direkt zu sehen, was daran widersprüchlich sein soll. Russell hat seinen Satz in jedem Fall syntaktisch richtig gebaut. Wenn schon nicht die Sprache die gesuchte Lösung bringt, so doch vielleicht die Syntax der Sprache, die von der Russellschen Antinomie nicht betroffen ist? Carnap hatte gehofft, diesen Ansatz mithilfe der neuen Ideen und dem überragenden Talent von Gödel ausarbeiten zu können, zumal Gödel bei aller Wertschätzung Russells Typentheorie ablehnte. Gödel hatte zeigen können, dass auch dort Antinomien wie das Lügner-Paradox auftreten können, und sie zugleich die Arbeitsweise der Mathematik zu stark einschränkt.

Aber Carnap stand von Anfang an auf verlorenem Posten. Er hatte im Frühjahr 1929 das legendäre Streitgespräch zwischen Cassirer und Heidegger miterlebt (Davoser Disputation). Heideggers Denken und Auftreten war ihm so abwegig und in gewisser Weise plump und dreist erschienen, dass er daraus den irrtümlichen Schluss zog, es müsse angesichts solcher Gegner möglich sein, das Anliegen von Frege doch noch aufgreifen und fortführen zu können. Nicht die Sprache an sich ist für ihn das Problem, sondern entweder die Einschränkung auf überlieferte Sprache oder bei der Entwicklung neuer Sprachen deren fehlende Absicherung in einer gültigen Syntax. Das erlebte er sowohl in den Naturwissenschaften, die seit der Quantenmechanik nicht mehr in der Lage sind, für ihre Gedanken eine angemessen Sprache zu finden, wie auch in philosophischen Entwürfen wie denen von Heidegger und dessen Vorläufern in der Romantik (Hegel und Schelling), die für Carnap ihre Worte frei von jeder nachvollziehbaren Syntax beliebig aneinander reihen. Wenn er dennoch mit Frege daran festhalten möchte, dass jede Kunst und Wissenschaft für sich eine gültige Sprache findet, mit der sie ihre Gedanken fassen und anderen verständlich machen und mit ihnen darüber reden kann, dann war ihm das – wie Gabriella Crocco in ihrem Beitrag über Frege, Carnap und Gödel überzeugend schreibt –, nur möglich um den Preis der inneren Beständigkeit logischen und mathematischen Denkens (Crocco, 7). Es gibt für Carnap keine Sprache mehr, die Allgemeingültigkeit oder überhaupt innere Werte beanspruchen kann. Er vertrat das Toleranzprinzip.

»In der Logik gibt es keine Moral. Jeder mag seine Logik, d.h. seine Sprachform, aufbauen wie er will. Nur muß er, wenn er mit uns diskutieren will, deutlich angeben, wie er es machen will, syntaktische Bestimmungen geben anstatt philosophischer Erörterungen.« (Carnap, 45)

Wenn zum Beispiel Heidegger oder jemand anders in der Lage sein sollte, für die von Heidegger eingeführte Sprache eine eigene Syntax zu finden, mit der sich ihre Aussagen schlüssig verstehen und mit Heidegger in einem fairen Gespräch reden lässt, würde Carnap auch die Sprache von Heidegger gelten lassen. Sie bleibt für ihn so lange im wahrsten Sinn leer, wie es keine Syntax gibt, auf deren Boden argumentiert werden kann. In einem solchen Fall bleibt für Carnap nur ein Bekenntnis übrig und kein Gespräch, entweder ›ich glaube zu verstehen, was Heidegger sagt‹ oder umgekehrt ›ich verstehe nicht einmal, was Heidegger überhaupt sagen will‹. Das gilt ebenso für andere Philosophen mit einer ähnlichen Sprache wie etwa zahlreiche Passagen aus der Wissenschaft der Logik von Hegel.

Das Toleranzprinzip von Carnap mag die Realität der heutigen Kunst und Wissenschaft treffen, in der jede Richtung und jeder Stil erlaubt sind und nebeneinander koexistieren können, wenn sie nur über eine Sprache verfügen, mithilfe derer sie einen verständlichen, neuen Gedanken auszudrücken vermögen. Für Gödel geht das jedoch genau in die falsche Richtung. Es ist für ihn Zeichen eines oberflächlichen Empirismus und Positivismus, alles, so wie es da ist und sich artikuliert hat, einfach hinzunehmen und lediglich nach seiner internen Kohärenz und Syntax zu fragen. Das bleibt für ihn eine bloße »Deutung der Ethik und Ästhetik auf Grund von Gewohnheit, Erziehung etc.«, die keiner »objektiver ästhetischer Werte« fähig ist (Gödel Modern Development of the Foundations of Mathematics 1961, CW III.374)

Daher wollte sich Gödel aus prinzipiellen Erwägungen nicht darauf einlassen. Die Mathematik ist für ihn mehr als eine Hilfswissenschaft, um die von Carnap erwartete logische Strenge der Sprache zu sichern. Sie hat für ihn einen eigenen, von den üblichen Sprachen unabhängigen Inhalt. Er nahm 1953 die Anfrage von Paul Arthur Schilpp (1897-1993) an, für die Reihe The Library of Living Philosophers einen Beitrag für einen Carnap-Band zu schreiben, nachdem er bereits zu Russell und Einstein Artikel eingereicht hatte. Er arbeitete bis 1959 daran, schrieb 6 Fassungen, jedoch ohne ein Ergebnis, das ihm wert war für eine Veröffentlichung.

Kann dennoch etwas aus seinen Entwürfen übernommen und weitergeführt werden:

»Weil es die wichtigste Aufgabe der Mathematik (wie auch der meisten Gebiete unseres begrifflichen Denkens) ist, die unermessliche Mannigfaltigkeit möglicher Situationen und Besonderheiten unter Kontrolle zu bringen, bliebe eine Mathematik leer, die für sich ebenso unüberschaubar ist wie der Gegenstand, auf den sie angewendet werden soll.« (Gödel Is mathematics syntax of language, *1953/9-III, § 38 Fn. 42, CW III.352, eigene Übersetzung, im Original:

»For the main function of mathematics (as of most of our conceptual thinking) is exactly to bring the vast manifold of possible situations and particularities of the existent under control. Therefore a mathematics that would be as unmanageable as the material to which it is applied would be without point.«)

Es genügt Gödel nicht, für die Mathematik eine vergleichbare Intuition anzunehmen, wie sie für die Kunst gilt. Die mathematische Intuition soll für sich eine eigene und höhere Ordnung haben, dank derer sie in der Mannigfaltigkeit der von ihr vorgefundenen Sprachen deren verborgene Ordnungen erkennen kann. Gödel greift den ursprünglichen Impuls von Frege auf, kehrt jedoch wieder zurück von der Sprache zur Mathematik. Während Carnap mit Frege das Gebiet der Logik auf die Sprache erweitern wollte und erwartete, dass die Mathematik für jede Sprache deren Syntax zu formulieren vermag, erweitert Gödel das Gebiet der Mathematik und sucht für sie eine Ordnung, mithilfe derer sie »die unermessliche Mannigfaltigkeit möglicher Situationen und Besonderheiten unter Kontrolle zu bringen« vermag. Die Mathematik soll für ihn fähig sein, mit ihrer Intuition in diesen Mannigfaltigkeiten etwas zu erkennen, das mit den üblichen Sinnen und dem gewöhnlichen kategorialen Denken dort nicht zu finden ist. Das kann sie nur, wenn sie in ihrem eigenen Innern über eine eigene Ordnung verfügt, mit der das möglich ist. Das ist der von Gödel gesuchte Inhalt der Mathematik.

Gödel und Adorno: Syntax für eine Sprache ohne Worte

Es gelang Gödel nicht, seine eigene Position gegenüber Carnap für sich selbst überzeugend zu formulieren. Das liegt nach meinem Eindruck daran, dass er nicht das Verhältnis zu bestimmen vermochte, in dem die unermessliche Vielfalt der Ordnungen der Sprachen einerseits und die Ordnung der Mathematik andererseits zueinander stehen. Viele Jahre hatte er gehofft, bei Husserl eine Antwort zu finden, war jedoch letzten Endes von der Phänomenologie enttäuscht. Hätte ihm die andere Richtung der Philosophie helfen können, die auf Nietzsche zurückgeht? Neben Robert Musil lebte auch Theodor W. Adorno (1903-1969) 1925-26 in der Nähe von Gödel in Wien. Er bewegte sich im Kreis von Schönberg, Berg und Webern, deren Werke sicher am wenigsten dem musikalischen Geschmack von Gödel entsprachen, und Adorno hätte Gödel wohl als Unterhaltungshörer, emotionalen Hörer oder bestenfalls Bildungskonsumenten eingestuft. Und doch kam Adorno 40 Jahre später mit seiner Ästhetischen Theorie auf ein ähnliches Anliegen.

»Sprachähnlich wird das Kunstwerk im Werden der Verbindung seiner Elemente, eine Syntax ohne Worte noch in sprachlichen Gebilden. Was diese sagen, ist nicht, was ihre Worte sagen. In der intentionslosen Sprache erben die mimetischen Impulse an das Ganze sich fort, welches sie synthesiert.« (Adorno Ästhetische Theorie, 274)

So ähnlich hätte es nach meinem Eindruck auch Gödel sagen können. Adorno hat die Worte gefunden, die Gödel gefehlt haben, und mit ihnen lässt sich fortfahren, um Gödel besser zu verstehen. Der sehr dicht formulierte Gedanke von Adorno soll schrittweise gedeutet werden, bis als Ergebnis die Einsicht hervortritt, dass die Ordnung der Mathematik als Grenzübergang aus den Ordnungen der Sprache hervortritt. Dieser Grenzübergang löst in meinem Verständnis die Frage, an der Gödel nicht weiter gekommen war.

»Sprachähnlich wird das Kunstwerk im Werden der Verbindung seiner Elemente.« Das trifft analog den Moment der mathematischen Intuition. Die Mathematik erhält aus der jeweiligen Fachwissenschaft Elemente und findet für sie neuartige Verbindungen. Das können die musikalischen Töne sein, deren harmonische Zusammenhänge seit Pythagoras von der Mathematik erkannt werden, empirische Datensätze aus der Physik, Chemie oder auch der Ökonomie. In all diesen Beispielen findet die jeweilige Fachwissenschaft keine oder nur unvollständige Zusammenhänge zwischen den Elementen, und es ist Aufgabe der Mathematik, neue Verbindungen zu entdecken, die über die Sprache der Fachwissenschaft hinausgehen, sich aber in die Sprache der Fachwissenschaft übersetzen lassen und dort als Lösungen anerkannt werden. Aus Sicht der Fachwissenschaft hat die Mathematik ein sprachähnliches Gebilde geschaffen mit einer eigenen Syntax. Die Mathematik hat neue Verbindungen zwischen Elementen hergestellt, die zuvor niemand gesehen hat. Gödels eigene Arbeiten sind das beste Beispiel. In diesem Moment handelt es sich um »eine Syntax ohne Worte noch in sprachlichen Gebilden«. Besser lässt sich das Verhältnis von Mathematik und Sprache nicht formulieren. Das soll am Beispiel der Keplerschen Gesetze näher ausgeführt werden und in einer Analogie den Grundgedanken dieses Beitrags herausarbeiten.

Kepler übersetzte nicht einfach die Begriffe der Astronomie in eine geometrische Sprache, sondern für ihn ist die Geometrie der Grenzfall physikalischer Systeme. Physikalische Körper werden schrittweise reduziert auf den Grenzfall materiefreier, dimensionsloser Punkte. Physikalische Bewegungen werden vereinfacht auf die Grundfiguren von Gerade und Kreis, bis aus ihnen rein geometrische Konstruktionen werden. Dadurch entsteht im Grenzfall ein mathematisches Modell, welches in dieser Form nie in der Realität vorkommen wird. Aber an diesem Modell lassen sich Gesetzmäßigkeiten erkennen, die auch für die physikalische Wirklichkeit gelten. Konkret: Die Keplerschen Gesetze gelten nur in einem Grenzfall, in dem von den störenden Einflüssen der Gewichte und Anziehungskräfte der Körper abgesehen werden kann. Aber nachdem sie für diesen Grenzfall mathematisch entwickelt werden konnten, lassen sich daraus Folgerungen für physikalische Systeme ziehen.

Diesen Gedanken wollte Gödel – so wie ich ihn verstehe – auf das Verhältnis von Mathematik und Sprache übertragen. So wie die Keplerschen Gesetze rein geometrisch eine Physik ohne physikalische Körper beschreiben, so kann die Mathematik im Ganzen wie eine Syntax ohne Worte gesehen werden. An der Mathematik sollte sich etwas zeigen lassen, das auch für die Sprachen mit Worten gilt, sich an ihnen jedoch nicht nachweisen lässt, da es dort gestört wird durch die Bedeutung der Worte und die mit den Bedeutungen gegebenen Verwandtschaften (semantische Netze) zwischen den Worten. Worte sind verbunden mit Erinnerungen und Erwartungen. Sie sind aufgeladen mit Gefühlen. Frege sprach von den »Färbungen und Beleuchtungen« der Worte in der Dichtkunst (Frege 1892, 32, siehe dazu Danto, 249f), von denen er in seiner Analyse absehen möchte. Adorno hat die moderne Kunst auf dem Weg zu diesem Grenzfall gesehen, der für sich erst in der Mathematik darstellbar ist.

Gödel wollte das zu Ende führen. Statt nach einer Syntax zu suchen, die für jede beliebige Sprache gelten kann, suchte er nach dem Grenzfall, in den die natürlichen Sprachen und die Sprache der Kunst von sich aus übergehen. Statt wie im Tractatus von Wittgenstein das kategoriale Denken in Protokollsätzen (Prädikationen) und das Schweigen einander absolut gegenüber zu stellen, stieß er in einen Bereich vor, der in der Philosophie traditionell als spekulatives Denken bezeichnet wird, und den Carnap zu voreilig verworfen hatte, für den jedoch Gödel erstmals systematisch nach formalen Eigenschaften suchte. Bei diesen Eigenschaften kann es sich nicht um die Eigenschaften einzelner Elemente handeln, einzelner Worte oder Aussagen, sondern um Eigenschaften im Übergangsbereich des Ganzen zu seinen Elementen. In den Worten von Adorno: »In der intentionslosen Sprache erben die mimetischen Impulse an das Ganze sich fort, welches sie synthesiert.« Die »mimetischen Impulse an das Ganze« treffen den von Gödel gesuchten Inhalt der Mathematik. Den meisten ist die Mathematik als eine Möglichkeit vertraut, bestimmte, konkrete vorgegebene Aufgaben mit ihren Rechenverfahren zu lösen, etwas zu berechnen. Gödel hatte in den Arbeiten von Alan Turing die Bestätigung gefunden, dass Berechnungen schrittweise von der Mathematik an formale Automaten und Rechenmaschinen delegiert werden können. Sie können daher für ihn nicht der Inhalt der Mathematik sein. Er sah die Aufgabe der mathematischen Intuition auf anderem Gebiet: In der Fähigkeit der Mathematik, an den einzelnen Elementen mit einer Art eigenem sechsten Sinn übergreifende Zusammenhänge des Ganzen aufspüren zu können. Daher scheint mir die Aussage von Adorno über die Sprache der Kunst oder vielleicht besser die Sprachähnlichkeit der Kunstwerke mit dem Anliegen von Gödel genauestens übereinzustimmen. Wie ist ein »mimetischer Impuls an das Ganze« möglich, ohne dass sich ihr Verständnis des Ganzen in Antinomien verstockt, sondern wie »Utopie sich fühlt« (Adorno Ästhetische Theorie, 55)? Gödel hat das fast körperlich gespürt, und Berichte, dass er bisweilen während der Arbeit die Stimmen von Engeln zu hören meinte, erscheinen mir glaubhaft.

Das alles bliebe in der Luft hängen, wenn es Gödel nicht gelungen wäre, es wesentlich genauer zu fassen. Darin liegt seine Leistung, die an zwei Punkten angedeutet werden soll.

– Es geht Gödel um das Verhältnis von Eigenschaften, die imprädikabel sind. Sie lassen sich nicht auf die einzelnen Elemente beziehen, sondern nur auf das Ganze, aber auf das Ganze nur so, dass sie sich nur an der Gesamtheit der Elemente nachweisen lassen. Mathematische Beispiele sind die Kontinuität der reellen Zahlen und die Zyklizität der komplexen Zahlen. Es kann weder gesagt werden ›diese Zahl ist kontinuierlich‹, noch könnte über die Menge der reellen Zahlen gesagt werden, dass sie kontinuierlich ist, wenn sie sich nicht aus kontinuierlich miteinander verbundenen, einzelnen Zahlen zusammensetzen würde. Physiker behelfen sich mit anschaulichen Sprachweisen wie z.B., dass die einzelnen Elemente »verschmiert« sind, oder sprechen von einer »Elektronenwolke«, womit nicht eine Wolke vieler Elektronen gemeint ist, sondern dass sich jedes einzelne Elektron nur wie eine Wolke vorstellen lässt. Mathematiker verstehen reelle Zahlen als Häufungspunkte inmitten von Epsilon-Umgebungen oder Epsilon-Kugeln. Einzelne Elemente ergeben nur dann eine kontinuierliche Menge, wenn sie an sich selbst eine innere Hinneigung zueinander enthalten, die zum kontinuierlichen Ganzen führt. In den Worten von Hegel: Jedes Etwas enthält zugleich das Andere-an-ihm-selbst. – Ein verwandtes Beispiel aus den Naturwissenschaften ist die Flüssigkeit. An einem isolierten Wassertropfen lässt sich nicht zeigen, was Flüssigkeit ist, wohl aber an der Gesamtheit der Wassertropfen in der übergreifenden Strömung, die jedoch nicht existieren könnte, wenn es keine Wassertropfen gäbe. In der Musik kann von der Musikalität gesprochen werden. Ein einzelner Klang ist nicht musikalisch, wohl aber, wenn er im Zusammenhang von Melodien, Harmonien und dem Fluss eines Musikwerks steht. Diesen Zusammenhang zu treffen und auszudrücken macht die Sprache der Musik aus, die sich hierin unterscheidet von physikalischen Aussagen über einzelne Töne, ihre wellenförmige Ausbreitung und deren Überlagerungen. Für die Literatur sprach Hölderlin vom Ton eines Kunstwerks. Der Ton eines Gedichts ist nicht an einem einzelnen Wort zu hören, aber an der Stellung und dem Rhythmus des Wortes im sprachlichen Gebilde des Gedichts. Was sich auf diese Weise in den einzelnen Gattungen der Kunst zeigt, dafür suchte Gödel eine übergreifende Logik.

– Gödels Beweisidee der Unvollständigkeitssätze besteht in der Methode der nach ihm benannten Gödelisierung: In jedem formalen System ausreichender Komplexität ist es möglich, mit einer genau definierten Prozedur die Elemente der mathematischen Sprache (ihre Grundbegriffe wie ‘Funktion’, ‘Aussage’, ‘Negation’ usf und ihre Syntax) in den Elementbereich der Mathematik abzubilden, das sind die Zahlen. Es ist möglich, bestimmte Zahlen so auszuzeichnen, dass sie stellvertretend für die Elemente der mathematischen Sprache stehen, mit denen über diese Elemente gesprochen wird. Jeder Programmierer weiß das, wenn in dem von ihm benutzten Zeichencode die Zahlen wie die Operationszeichen in einer einheitlichen Darstellung vorliegen (ASCII-Code). Einen Vorläufer bilden Sprachen wie das Hebräische, in denen jeder Buchstabe zugleich eine Zahl ist. Wird dort ein Wort wie ‘und’ gebildet, dann besteht dieses Wort unmittelbar aus Zahlen und hat einen Zahlenwert. Es war der intuitive Einfall von Gödel, diesen Gedanken konsequent zu formalisieren und im Ergebnis zu zeigen, dass sich in jedem ausreichend komplexen formalen System der widersprüchliche, negativ selbstbezügliche Satz ›dieser Satz ist falsch‹ formulieren lässt. Was Russell gegen Frege gesagt hatte, lässt sich prinzipiell gegen jedes formale System sagen. Es ist für mich bisher kaum erforscht, ob und wie auf ähnliche Weise in der Sprache der Kunst negativ selbstbezüglich verfahren werden kann. Das berühmteste Beispiel kennt jeder, wenn Beethoven mitten in der 9. Sinfonie den Bariton singen lässt »O Freunde, nicht diese Töne«, also aus dem Musikwerk heraus das soeben erklingende Stück ablehnt und in Frage stellt. Was bei Beethoven ein genialer Einfall war, ließe sich möglicherweise ausgehend von den ausgearbeiteten logischen Ideen Gödels für die Sprache der Kunst weiter ausführen. Wie ist es Gödel gelungen, die Selbstbezüglichkeit der mathematischen Sprache zu entwickeln, und mit welchen Prinzipien stellt er sicher, dass sie nicht in Paradoxien erstarrt wie der Aussage, ›dieser Satz ist unbeweisbar‹, für den er nachwies, dass er sich aus keinem formalen System verbannen lässt? Das wird in einem ergänzenden Beitrag an den Ausführungen von Arthur Danto über die Sprache der Kunst näher betrachtet, der die Ideen von Gödel nicht gekannt zu haben scheint, sich ihnen aber mit seiner Interpretation von Frege und Wittgenstein angenähert hat.

Beispiele aus der Kunst

Die Mathematik und ihre Intuition können ihre eigene Syntax nicht gleichsam aus dem Nichts schaffen, sondern sie müssen von dem ausgehen, was vor ihren Augen vorgeht. So wie Kepler nie aus der überlieferten euklidischen Geometrie und dem Satz des Pythagoras mit rein mathematischen Methoden seine Gesetze der Mechanik hätte ableiten können, sondern von dem Datenmaterial ausgehen musste, das Tycho Brahe ihm überliefert hat, so kann die Mathematik erst dann als Syntax ohne Worte verstanden werden, wenn sie ausgeht von der inneren Bewegung der neueren Kunst, die sich von sich aus schrittweise einer Syntax ohne Worte annähert. Will sich die Mathematik als eine Syntax ohne Worte verstehen, dann hängt ihr Erfolg davon ab, ob und wie es ihr gelingt, an dem Zusammenfall der Syntax der Sprache und der Kunst eine innere Bewegung zu erkennen und deren fernen Fixpunkt festzuhalten. So versteht Eckehart Köhler Gödels Platonismus: »Gödel gibt häufig und deutlich genug durch einschlägige Beispiele zu erkennen, daß die mathematische Wirklichkeit zumindest stillschweigend mit Rechnen und Beweisen, d.h. in der mathematischen Praxis konstituiert wird.« (Köhler, 344) Diesen Fixpunkt könnte die Mathematik nicht finden ohne den Weg zu studieren, der mit der Sprache der Kunst und ihrer neueren Geschichte gegeben ist, aber die Erkenntnis des Grenzübergangs bleibt im Sinne von Gödel eine eigenständige Leistung der Mathematik, die sie unterscheidet von der Mannigfaltigkeit von Erscheinungen, von der sie ausgeht.

Charles Baudelaire (1821-1867) und Stéphane Mallarmé (1842-1898) waren die ersten Dichter, die nach den Umwälzungen der Aufklärung und der Romantik, der Französischen Revolution und der nachfolgenden Restauration bürgerlicher Verhältnisse in Frankreich nicht mehr das Gefühl überbordender Freiheit und grenzenloser Möglichkeiten empfanden, sondern schmerzlich den Verlust spürten. Die überlieferten Worte, Zeichen und Gesten hatten ihre Kraft verloren und waren dabei, in sich zusammenzufallen. Wenn Baudelaire in Worten Bilder und Farben anruft wie den Albatros oder das Azur, ist er sich bewusst, dass diese nicht mehr wie früher für sich selbst sprechen. Ihre Aussage ist abhängig vom Ganzen, in dem er sie im Gedicht miteinander zusammenstellt. Er kann sich weder auf eine gültige Ordnung noch auf den innerlich leer gewordenen Geniekult verlassen. Jedes einzelne Wort drängt wie ein chemisches Radikal in unterschiedliche Richtungen, geht mit anderen Worten Wahlverwandtschaften ein und löst sie wieder auf, und kann erst in der Gesamtheit seiner möglichen Verknüpfungen die Fülle der in ihm liegenden Inhalte offenbaren. Wie das möglich ist, verlangt eine neue Art von Syntax. Dichter wie Baudelaire haben sich in Ermangelung einer solchen Syntax auf ihre Intuition verlassen, eine stimmige Komposition zu treffen.

Das war jedoch alles andere als ein bewusst geplanter, neuerlicher Akt revolutionären Handelns oder selbstbefreiender Pose, mit der sie nun ihrerseits eine neue Ordnung an die Stelle einer alten Ordnung setzen und gewissermaßen auf dem Gebiet der poetischen Sprache die vorangegangenen politischen und philosophischen Umwälzungen wiederholen und fortführen wollten. Im Gegenteil: Für sie war der Zusammenbruch der überlieferten Ordnungen und die aus ihm hervorgehende bürgerliche Gesellschaft ohne verbindliche Werte und Visionen ein Alptraum. Wenn sie nun ihrerseits die überlieferte Syntax der Sprache und Dichtung aufgeben und sich in ihren Gedichten auf ihre eigene Intuition verlassen mussten, war das für sie eine persönliche Krise und Katastrophe. Baudelaire spürt an sich selbst das drohende Versagen als Dichter und seiner Dichtkunst.

Er ging mit offenen Augen durch Paris, nahm dort eine Vielzahl von Bildern, Szenen und Stimmungen auf und vermochte es, sie in seine Gedichte und Kurzprosa umzusetzen. Der Inhalt seiner Kunst sind nicht die Prostituierten, Lumpensammler, Weintrinker, Konzertbesucher, Greisinnen und Greise, die er in seinen Gedichten geschildert hat, sondern die übergreifende Stimmung, die er lebendig zu machen verstand. Er hörte auf ihre Sprache, die sich nicht in den von ihnen geäußerten einzelnen Worten zeigt, sondern im Habitus ihres Auftretens. Er wandte sich bewusst auch denjenigen zu, deren Sprache in ein unverständliches Gebrabbel verfallen war. Wer verstehen will, was sie zu sagen haben, kann nicht ausschließlich auf die einzelnen von ihnen geäußerten und oft bis zur Unkenntlichkeit entstellten Worte hören, sondern muss auf das Ganze achten, was sie sagen wollen. Baudelaire ging eine Beziehung zu der aus der Karibik stammenden Mulattin Jeanne Duval (ca. 1820 - ca. 1862) ein. Sie wurde seine Muse und tritt schon in der 1847 entstandenen autobiographischen Erzählung Fanfarlo auf wie auch in der Schönen Dorothea in Pariser Spleen.

»So schreitet sie dahin, erfüllt von Harmonie und Lebensglück« (Baudelaire Die schöne Dorothea).

Ihr Auftreten ist ihre Sprache, die in ihrem Habitus ihre unverwechselbare Syntax findet.

Robert Musil (1880-1942) hat diesen inneren Zwiespalt einige Jahrzehnte später in seiner 1924 veröffentlichten Erzählung Tonka aufgegriffen. Er hat Adele und Kurt Gödel im Wien der 1920er und 1930er in Cafés über den Weg laufen können und kam wie Baudelaire und Gödel aus bürgerlichen Verhältnissen, in denen er sich ebenso unwohl fühlte wie bereits vor ihnen Flaubert. Auch er ging in jungen Jahren eine nicht-standesgemäße mehrjährige Beziehung ein – mit der aus ärmlichen Verhältnissen stammenden Herma Dietz, vermutlich Ladenverkäuferin in einem Tuchgeschäft in Brünn. Sie wurde Vorbild der Tonka. Musil suchte bei ihr ein Verständnis der Sprache, das er in seinen Kreisen nicht mehr fand. Tonka kann nicht sprechen, d.h. ihre Gedanken in der bürgerlichen Sprache ausdrücken, aber sie kann singen. Sie verfügte über eine sprachliche Intuition, von der Musil lernen wollte.

»Weil sie die gewöhnliche Sprache nicht sprach, sondern irgend eine Sprache des Ganzen, hatte [sie] leiden müssen, daß man sie für dumm und unempfindlich hielt.«

Sie sieht das Ganze, nicht das Einzelne, »jedes einzelne war häßlich, und alles zusammen war Glück« (Musil Tonka, Absatz II).

Um den Übergang von der Sprache der Kunst zu ihrem Grenzfall in der Mathematik zu treffen, werden naheliegenderweise abstraktere Bilder herangezogen. Grannec nennt in ihrer Biographie von Adele Gödel die späten Gedichte von Mallarmé (Grannec, 381). Die Worte sind nicht mehr gebunden an die lineare Syntax im Sprachfluss, sondern werden graphisch zu einer zweidimensionalen, bildhaften Darstellung erweitert. Das erinnert an Skizzen, mit denen ein Autor den Gedankengang seines Werks entwirft und an die im 20. Jahrhundert eingeführten semantischen Netze.

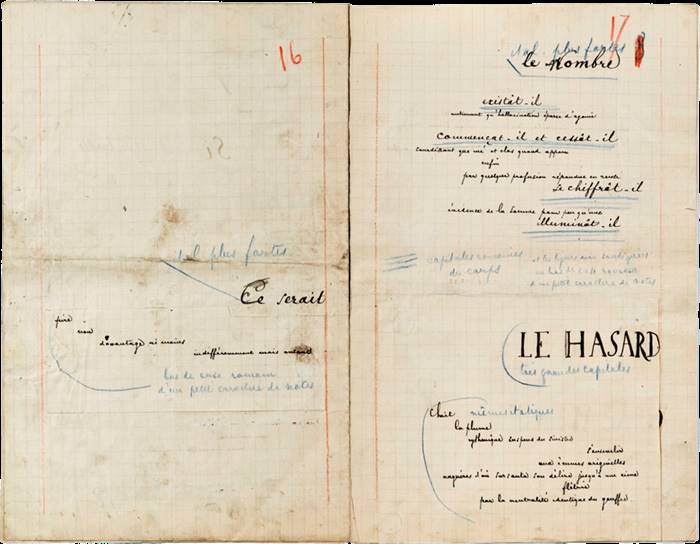

Stéphane Mallarmé: Un coup de dés jamais n'abolira le hasard

Maquette autographe (April-Mai 1897).

Urheber: Par Stéphane Mallarmé - Sotheby's, Domaine public, Lien

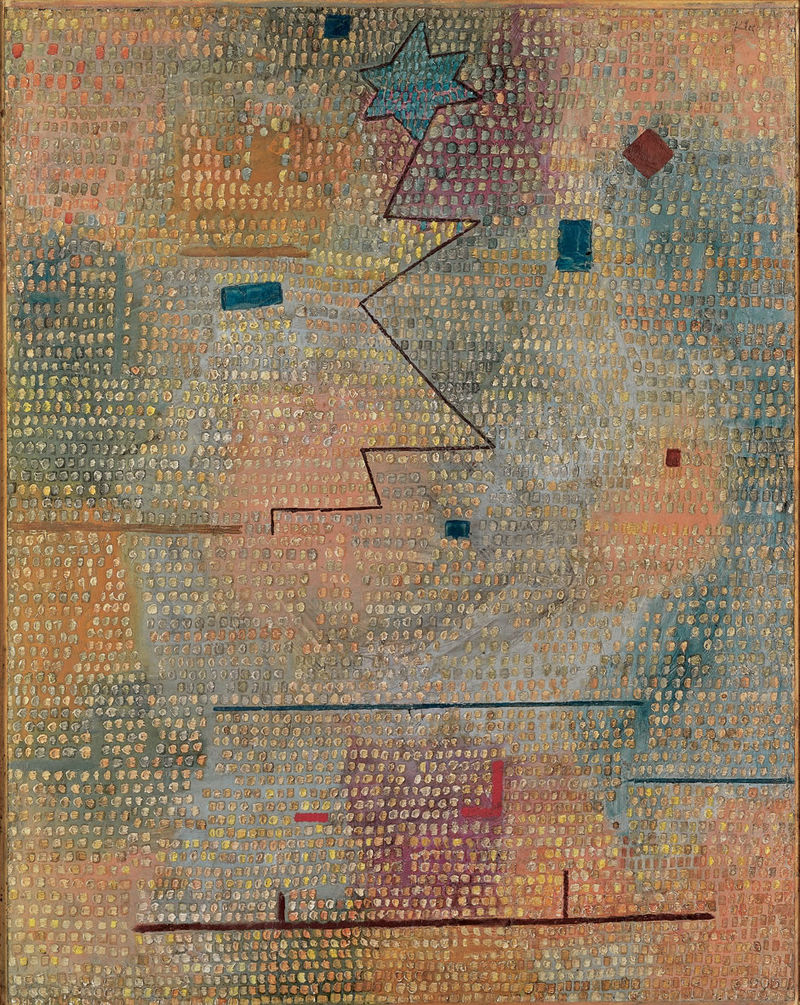

Hier sind noch einzelne Worte und Buchstaben zu erkennen, aber es ist leicht sich vorzustellen, bis auch diese sich auflösen und nur noch ein scheinbar willkürliches Netz von Punkten und Strichen übrig bleibt. Das erreicht Paul Klee in seinen Werken. Es gibt Gemälde, die einzelne Buchstaben oder andere Piktogramme enthalten. Sie sind so angelegt, dass der Betrachter vor seinem inneren Auge intuitiv skizzenartige Bilder erstellt. Ein Beispiel ist das 1931 entstandene Gemälde Aufgehender Stern.

Paul Klee: Aufgehender Stern

1931, Öl auf Leinwand, Fondation Beyeler, Riehen bei Basel

Urheber: Von Paul Klee - [1], Gemeinfrei, Link

Klee trifft genau den Punkt, an dem offen bleibt, welche Strukturen objektiv vorliegen und welche Bilder der Betrachter von sich aus aufgrund seiner Vorerfahrung und Erwartung erstellt. Wenn Gödel häufig das Museum of Modern Art in New York besuchte, hat er das vielleicht gesehen, eventuell auch schon die Bilder von Jasper Johns, der Buchstaben und Zahlzeichen so dargestellt hat, als wären sie Objekte wie eine Landschaft oder ein Stillleben. Noch einen Schritt weiter ging beispielsweise Günther Uecker. Er zeichnet einen Prägedruck, der so aussieht wie eine sumerische Keilschrift, der Ursprung der Zahlen und der Mathematik.

Günther Uecker (* 1930): Schrift der Nägel 1, 2007

Auswahl von Bildern über Google

Jeder sieht, dass hier so etwas wie Sprache und Worte vorliegen, und kann versuchen, aus der Anordnung der Zeichen schrittweise deren Syntax und die gemeinte Bedeutung herauszulesen. Für mich hat Uecker getroffen, was Adorno mit »sprachlichen Gebilden« gemeint hat: »Was diese sagen, ist nicht, was ihre Worte sagen.« Historisch war die sumerische Keilschrift der Ursprung sowohl der Mathematik wie der Sprache. Wer versucht, sich den Grenzfall der Mathematik als Sprache ohne Worte vorzustellen, den Gödel gemeint hat, wird auf Bilder dieser Art kommen.

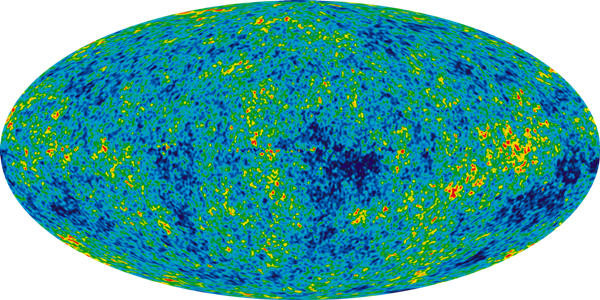

Der Endpunkt sind die Aufzeichnungen aus der modernen Physik. Ein Beispiel ist ein aus zahlreichen Satellitenfotos mit bildgebenden Verfahren erstelltes Panoramabild der Hintergrundstrahlung im Weltall. Die Fotos sind im Laufe von 10 Jahren 2001-2010 entstanden. Das resultierende Bild wurde daraus mit EDV-Techniken (bildgebenden Verfahren) erstellt und zeigt die Sicht auf die älteste, uns mit den heutigen Mitteln zugängige Vergangenheit des Universums.

Temperaturschwankungen in der Hintergrundstrahlung, aufgenommen durch die Raumsonde WMAP (Mission 2001-2010)

Urheber: Von NASA / WMAP Science Team - http://map.gsfc.nasa.gov/media/121238/ilc_9yr_moll4096.png, Gemeinfrei, Link.

Physiker versuchen, aus Bildern wie diesem physikalische Symmetrien und Gesetze abzuleiten und Erkenntnisse zu gewinnen, ob sich an ihnen etwas über den Zustand vor dem Urknall ablesen lässt. Mathematiker untersuchen beides: Das Bild und die ihnen vorliegenden physikalischen Konzepte. Das Bild kann auch als abstrakte Kunst gesehen werden. Jeder wird entsprechend seinen individuellen Präferenzen an vergleichbare Bilder denken, sei es die Aufnahme von Großstadt-Lichtern aus der Perspektive eines Satelliten, pflanzliche Kulturen in einer wässrigen Lösung oder sonst etwas.

Eine vergleichbare Entwicklung zeigt die Musik. Mit den Worten hatten die rhetorischen Figuren ihre Bedeutung verloren. Beethoven stand an der Schwelle. Er konnte am Klavier noch im alten Stil improvisieren, aber er beklagte sich, dass niemand mehr versteht, was er sagt, sondern Erklärungen benötigt. Früher hatten die rhetorischen Figuren der Musik für sich gesprochen. Die Hörer wussten, was mit ihnen gemeint war. Sie konnten der improvisierten Musik zuhören wie einer Erzählung. Ähnlich verhält es sich in der Malerei. Es musste nicht erklärt werden, was ein bestimmtes Motiv oder eine bestimmte Farbe bedeuten. Sie waren Bedeutungen für sich, gegründet in einem heiligen Kontext des Verständnisses von Natur, Kosmos und Göttlichkeit.

So wie sich der Sprachfluss auflöst in die Gedichte von Baudelaire und Mallarmé und die gegenständlichen Bilder in eine Malerei wie bei Paul Klee und Uecker, so ist in der modernen Musik bisweilen nur noch ein Rauschen zu hören. Am weitesten ging György Ligeti (1923-2006). Er komponierte 1962 ein Poème symphonique für 100 Metronome, wenn hier überhaupt noch von einer Komposition gesprochen werden kann. Auf der Konzertbühne werden 100 Metronome aufgestellt, und das Stück ist zu Ende, wenn sie nicht mehr schlagen.

György Ligeti: Poème symphonique für 100 Metronome

Auswahl von Aufnahmen über YouTube

Das Ohr erstellt hörbar Strukturen und scheint Wellen und Anfänge von Rhythmen zu erkennen. In Darmstadt ist John Cage (1912-1992) kein Unbekannter. Seine Philosophie der Stille führte zum Stück 4’33’’, das 1952 uraufgeführt wurde. Die Hörer lauschen 4 Minuten und 33 Sekunden der Stille oder dem Grundrauschen und meditieren über die Grenze von Klang und Ruhe.

Diese Situation, wenn aus einem nicht einzuordnenden Gesamtklang Musik entsteht, ist schon am Beginn der Schöpfung von Haydn in der Vorstellung des Chaos angedeutet, sowie in den langsamen Einleitungen einiger Sinfonien von Beethoven und Bruckner. Die Idee, auf das Poème symphonique von Ligeti eine Sinfonie von Bruckner folgen zu lassen, übernehme ich vom Auftakt der Konzertsaison 2015 am Staatstheater Darmstadt. Als Beispiel wähle ich jedoch nicht dessen 8. Sinfonie, sondern Takt 1 bis 31 aus der unvollendeten 9. Sinfonie, an der Bruckner in den Jahren 1887 bis zu seinem Tod 1896 arbeitete. Er entwirft in diesem ersten ungefähr 70 bis 80 Sekunden dauernden Abschnitt einen Klangraum, aus dem allmählich Instrumente und Melodien hervortreten, und zeichnet sich auf dem Notenblatt der Partitur einen Raum von Instrumenten auf, in dem sie wie aus dem Nichts stufenweise erklingen. Der Klang irrt umher, bis sich bestimmte Strukturen und Melodien erkennen lassen. Der Dirigent und Musikwissenschaftler Peter Gülke beschreibt es im Detail:

»Als Anfang der Sinfonie der geringste Einsatz, ein einziger Ton, von den Kontrabässen zum Tremolo der übrigen Streicher gehalten, im dritten Takt durch den Anschlag von tiefen Oboen und Fagotten aus dem raunenden Misterioso überführt in die entschiedene Setzung des Grund- und Ausgangstones. Danach beschreiben acht tiefe Hörner so etwas wie dessen Exegese, fast das Paradoxon der melodischen Entfaltung eines einzelnen Tones. Nicht nur müssen sie immer wieder, nachdem sie sich mühsam entfernt haben, zu ihm zurück, auch mahnen Trompeten und Pauken schon nach dem ersten Ausweichen (nach f) und danach viermal gleichbleibend mit festnagelndem Gestus. Im dritten und vierten Einsatz wiederholen die Hörner ihre beiden ersten Einsätze als fragmentiertes Echo, wie als lange es nur noch zum Widerhall einer ohnehin minimalen Aktivität. [...] Doch eben, da das d wie endgültig und unverrückbar festgezurrt erscheint, geschieht, was nach so eindringlicher, graphisch-karger Fixierung sich fast wie eine Kernspaltung ausnimmt: Der Ton birst, der Einklang fährt in die zunächst liegenden Tonstufen es und des auseinander – ein ebenso elementarischer wie unfunktionaler Vorgang, fast möchte man sagen, ein Unfall, eine wild und regellos aufschießende Protuberanz. Und dort entsteht die erste musikalische Gestalt, ein Signal von großem raumgreifenden Gestus, im Weg von Es7 nach Ces einen neapolitanischen und einen mediantischen Bezug gewaltsam übereinandertürmend und die Musik harmonisch ins Abseits werfend; wo sich der Vorgang auflöst, befindet sie sich, antipodisch zum Beginn, in As.« (Gülke, 77f)

Das von Gülke als »Kernspaltung« und »Verstörung« bezeichnete Ereignis in Takt 21 ist für mich ein genialer Einfall, mit dem Bruckner das Zusammenfallen überlieferter Tonsysteme getroffen hat. Was aus Sicht klassischer Hör-Erwartung als »Unfall« erscheint, ist Anzeichen einer neuen Syntax, über die Bruckner noch nicht verfügte, aber die bei ihm schon zu hören ist. Bruckner hat es so geschickt komponiert, dass es dem Hörer kaum auffällt. Eine graphische Darstellung macht es wesentlich deutlicher.

Anton Bruckner: 9. Sinfonie, die ersten Takte

Auswahl von Interpretationen mit Anzeige der Partitur über YouTube Ilyan McCann hat in seinem Video die Aufnahme mit Daniel Barenboim und den Berliner Philharmonikern graphisch veranschaulicht.

Wenn wie von Gülke beschrieben die Musik in eine völlig ungewohnte Umgebung des As gekommen ist, meldet sich in meinem Verständnis ab Takt 27 im Piano und Pianissimo der Streicher die Stimme des Komponisten, der sich zu sammeln und zu orientieren versucht und der Situation das Gepräge eines Wechselgesprächs eines einzelnen Elements mit dem Ganzen verleiht, woraus sich im Weiteren das musikalische Geschehen entwickeln kann. In diesem Moment fühlt sich der Hörer tief berührt, der sich mit der Stimme des Komponisten identifiziert und in der inneren Bewegung seiner Anteilnahme ein übergreifendes Zeitgefühl gewinnt.

Resonanz und Zeitreisen

Nach seiner Emigration 1940 in die USA hat Gödel neben einigen kleineren Beiträgen zur Philosophie und Geschichte der Mathematik nur noch eine einzige wissenschaftliche Arbeit veröffentlicht: Er wies 1949 nach, dass es für die Allgemeine Relativitätstheorie eine mathematische Lösung gibt, die in einem rotierenden Universum Zeitreisen in die eigene Vergangenheit ermöglicht. Es kommt zu einer Resonanz der lokalen Bewegung des einzelnen Elements mit der Bewegtheit des Systems im Ganzen. Hier hat er für die meisten seiner Kollegen die Grenze zum science fiction überschritten, einer für einen Wissenschaftler als minderwertig erachteten Kunst. Für mich ist aus dieser Arbeit das Vermächtnis von Gödel zu erkennen: Seine Idee einer tiefer liegenden Raum- und Zeitstruktur, die nur mathematisch erfasst werden kann, aber grundlegende Auswirkungen bis in die Ethik und Religion hat. Es wäre ein eigenes Thema, die Konsequenzen für die Sprache der Kunst zu erörtern: Das ist die Frage nach verborgenen Resonanzen, die sich als erstes in der Zeitstruktur der Musik und der Erzählstruktur literarischer Texte nachweisen lassen sollte.

Die Beispiele aus der Musik leiten über zum letzten Abschnitt über Resonanz und Zeitreisen. Gibt es eine Kunst, die besser als die Musik die Erinnerung an vergangene Kulturen, andere Menschen wie auch die eigene persönliche Vergangenheit wachrufen und wiederbeleben, über Ferne hinweg Nähe erzeugen und euphorisch den Aufbruch zu neuem Handeln eröffnen kann? Der Begriff Resonanz bedeutet wörtlich Wiederklang. Mit der Musik kann ein Klang getroffen werden, der weiter reicht als das jeweilige unmittelbare Ereignis. In der unendlichen inneren Vielfalt eines jeden einzelnen Klangs (mathematisch in dessen Fourier-Zerlegung) zeigen sich zugleich die übergreifenden Eigenschaften des Tonsystems und die Stellung, wie der jeweilige Klang in ihnen aufgehoben ist und ihnen seine eigene Prägung verleiht.

Wie weit sich Gödel vom Zeitgeist entfernt hat, belegt sein 1949 zu Einsteins 70. Geburtstag vorgelegter Beitrag über rotierende Universen, der zugleich in einem strengen Sinn seine letzte, von ihm veröffentlichte wissenschaftliche Neuentdeckung war. Gödel wies darin nach, dass es eine mathematisch gültige Lösung der Allgemeinen Relativitätstheorie gibt, nach der Zeitreisen in die eigenen Vergangenheit möglich sind. Er entwarf ein mathematisches Modell, in dem die Gravitationskraft der Materie im Universum genau ausgeglichen wird durch eine Drehung der gesamten Raumzeit. Diese Drehung bewirkt eine übergreifende Bewegtheit des Universums, und es kann zu einer Art Resonanz kommen, wenn die eigene Bewegung im Universum genau korrespondiert mit der Bewegtheit des Universums im Ganzen. Das führt zu zeitartig geschlossenen Kurven, die in die eigene Vergangenheit führen.

Es geht mir nicht um die technischen Details, die sich trotz aller Bedenken von führenden Mathematikern als fehlerfrei herausgestellt haben, sondern um die mit dieser Arbeit ausgelöste Kontroverse. Gödels Kollegen in Princeton konnten oder wollten ihn nicht mehr ernst nehmen. Für sie hatte er das Gebiet der Wissenschaft verlassen und war auf die Abwege einer als billig betrachteten Kunst des Science fiction geraten. Jetzt galten nicht nur seine Ehe mit Adele Porkert und seine musikalische Vorliebe für Operette, Schlager und Pop-Musik als nicht-standesgemäß, sondern auch sein wissenschaftliches Anliegen.

Für mich hat Gödel mit dieser Arbeit zwei Ideen verfolgt, die beide nicht verstanden wurden, da sie die Grundfesten der heutigen Kunst und Wissenschaft berühren und quer zu ihnen liegen: Zum einen die Resonanz von Bewegtheit des Systems und Bewegung im System, zum anderen die Frage nach einem übergreifenden Harmonie-Prinzip.

Es gibt für Gödel nicht nur eine letztlich harmlose Unvollständigkeit in Systemen, deren Sprache sich in ihrem eigenen Gegenstandsbereich wiederfindet und daher in endloser Selbstbezüglichkeit wiederholt, sondern es kommt weiter gedacht zu einer Resonanz, wie es Hofstadter in Gödel, Escher, Bach mit dem Schallplattenspieler dargestellt hat, der durch das Abspielen einer Schallplatte in Resonanz versetzt wird bis er auseinanderbricht. Sprache und Gegenstand der Sprache spiegeln (reflektieren) einander nicht nur, sondern sie kommen in eine Wechselwirkung, die über die Tautologie der Reflexion hinausführt. Das ist in der Kunst zu spüren, wenn es zu einem flow kommt. Jeder kennt das von der existenziellen Erfahrung, wenn er von einem Kunstwerk ergriffen wird, sei es der Autor im Moment des schöpferischen Augenblicks, die Interpreten im gemeinsamen Spiel oder die Konsumenten, die sich von der Kunst mitreißen lassen. Das gilt für Gödel sowohl für die Kunst wie für die Mathematik, in der er Erfahrungen dieser Art oft genug erlebt hat. Für ihn ist in diesem Sinn weder die Kunst noch die Mathematik jemals zu Ende. Die Paradoxien der Logik und der Sprache der Kunst gründen auf einer Resonanz, die sie in ihrer negativen Selbstbezüglichkeit formal anzeigen, von der sie neutralisiert zu werden drohen, jedoch bei Gegenwart eines Harmonie-Prinzips zusammengehalten werden, und die weit über sie hinausgeht.

Die Möglichkeit von Zeitreisen ist für ihn sowohl ein Beispiel der Resonanz von Bewegungen in einem Raum und der Bewegtheit des Raums im Ganzen (dessen Rotation), wie sich in der Frage, was beim Zusammentreffen mit der eigenen Vergangenheit geschieht, die Frage nach dem Harmonie-Prinzip ganz konkret stellt. Gödel war überzeugter Anhänger von Leibniz. Er ging davon aus, dass wir ständig unterhalb der gewöhnlichen Perzeption kleine Perzeptionen wahrnehmen, die sich nicht verstandesmäßig fassen lassen. Er ging davon aus, dass wir ständig in Kontakt mit unserer eigenen Vergangenheit wie auch Zukunft leben. Er hatte daher viele Jahre die Arbeiten von Husserl studiert in der Hoffnung, bei ihm und dessen Lehren über Erinnerung und Erwartung (Retentionen und Protentionen) Antworten zu finden. Doch unterschied sich sein Denken an einem entscheidenden Punkt von Husserl: Für Gödel liegen nicht nur in der Gegenwart Erinnerungen und Erwartungen vor, sondern wir haben ständig Einfluss auf sie. Wir können unsere eigene Vergangenheit und Zukunft und damit auch uns selbst verändern. Das ist – mit Nietzsches Lehre der ewigen Wiederkehr – der größtmögliche Schrecken, wenn wir alles, was wir heute tun, unendlich oft wiederholen müssen und nie aus diesem Kreis hinauskommen, zugleich aber die einzige Hoffnung, dass nichts ungeschehen gemacht und aus jeder Erinnerung gelöscht werden kann, sondern sowohl von einem selbst wie von anderen gesühnt und aufgelöst werden kann. Was in Existenz getreten und wirklich geworden ist, ist nicht endgültig, sondern birgt in sich die Möglichkeit nachträglicher Veränderung. Es gibt keine endgültige, unumkehrbare Kausalität, und die Wechselwirkung gilt nicht nur – wie von Kant gelehrt – innerhalb des unwiderruflich schnell vergangenen Zeitmoments des Jetzt oder erfüllten Augenblicks, sondern über die Bewegtheit des übergreifenden Systems und der möglichen Resonanz mit ihr in größeren Zusammenhängen. Gödel hat erkannt, dass das implizit schon immer mitgedacht ist, wenn von einem übergreifenden Zusammenhalt (Kontinuität) ausgegangen wird. Das Verhältnis der verschiedenen von Kant entwickelten Prinzipien ist von einer höheren Warte aus neu zu durchdenken und führt in die Philosophie von Leibniz zurück.

Eine vergleichbare Zeitvorstellung scheint mir in dem 1940 geschriebenen Aufsatz Über den Begriff der Geschichte von Walter Benjamin angesprochen zu sein. Statt von Resonanz spricht er von »Stillstand« und »Stillstellung« der Zeit, wenn er schreibt: »Wo das Denken in einer von Spannungen gesättigten Konstellation plötzlich einhält, da erteilt es derselben einen Chock, durch den es sich als Monade kristallisiert.« (Benjamin, 702f)

Diese zeitliche und räumliche Erfahrung entzieht sich dem gewöhnlichen Zeit- und Raumgefühl und steht nach Kant außerhalb des üblichen Verstandesdenkens, das an die Grenzen der linear fortschreitenden Zeit und ihrer Eigenschaften gebunden ist. Wenn es gelingt, mathematisch eine Zeitstruktur nachzuweisen, in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in Resonanz kommen, ist das für Gödel der wissenschaftliche Nachweis, an welchem Punkt die mathematische Intuition über die gewöhnliche sinnliche Wahrnehmung und Vorstellungskraft hinausgeht. Sie liegt unterhalb oder besser gesagt zwischen den uns bewussten Perzeptionen, und sie folgt höheren Prinzipien, die dem alltäglichen Verstand rein spekulativ erscheinen. Ich kann mir auch vorstellen, dass Gödel in dieser Richtung über eine Lösung der Kontinuum-Hypothese nachgedacht hat: Möglicherweise gibt es innerhalb des Kontinuums verborgene Resonanzen, die mathematisch auf ähnliche Weise wie die rotierenden Universen zu beschreiben sind. Sollte das gelingen, könnte aus dieser Resonanz das Kontinuum besser verstanden und die Kontinuum-Hypothese in einem neuen Horizont gesehen und gelöst werden.

Gödel war sich natürlich bewusst, dass diese Position heutzutage von allen aufgeklärten Menschen für verrückt erklärt wird. Wenn sie sich überhaupt auf ein ernsthaftes Gespräch darüber einließen, wiesen sie auf die logische Unmöglichkeit hin: Wer in die Vergangenheit reisen kann, kann seinen eigenen Großvater oder Großmutter in dessen Jugend treffen, sie umbringen und damit die Ahnenreihe und die eigene Geburt unterbrechen. Dieser Kritik gegenüber sehe ich bei Gödel genau das umgekehrte Argument: Wenn sich objektiv nachweisen lässt, dass wir in einem rotierenden Universum leben und Zeitreisen möglich sind, dann stellt sich nicht nur die Frage nach den damit verbundenen Paradoxien, sondern umgekehrt die Frage nach dem Prinzip, durch das diese Paradoxien ausgeglichen werden. Gödel glaubte daran, – anders lässt es sich nicht sagen –, dass wir sowohl Einfluss auf unsere Vergangenheit wie auch Zukunft haben, und dass unsere bloße Existenz nicht der Beweis dafür ist, dass wir nicht in die Vergangenheit reisen und dort die Grundlagen unserer Existenz vernichten können, sondern umgekehrt der Beweis für ein Harmonie-Prinzip, durch das die vielfältige Resonanz mit der eigenen Vergangenheit und Zukunft in der Balance gehalten werden. An diesem Punkt trifft er sich mit Walter Benjamin. Der Essay über den Begriff der Geschichte ist kurz vor dessen Selbstmord entstanden, als er auf der Flucht vor dem nationalsozialistischen Deutschland für sich keinen Ausweg mehr sah. Wenn es in diesem Moment gelingt, die Konstellation des eigenen Erlebens in einem Stillstand zu kristallisieren und einer Monade zu vergleichen, besteht die Hoffnung, dass trotz aller Verzweiflung von ihm eine Wirkung ausgeht und ein nachträglicher Trost möglich bleibt.

Wer sich mit Werk und Leben von Gödel beschäftigt, wird tiefen Gefühlen ausgesetzt. Ich möchte schließen mit dem Präludium in b-Moll BWV 855a, übertragen für Klavier durch Alexander Siloti. Es war für Bach ein unfertiges Stück und noch im Prozess des Entstehens. Er hat es später wieder aufgegriffen und umgearbeitet in das Präludium e-Moll im ersten Band des Wohltemperierten Klavier BWV 855, das mit seinem jähen Umschlag in das Presto eins der ungewöhnlichsten Stücke dieses Zyklus ist. Ich wähle trotz der technischen Aufnahmemängel die Interpretation von Wladimir Sofronizki, die 1953-54 bei einem privaten Konzert aufgezeichnet wurde (YouTube).

Siglen

CW = Kurt Gödel: Collected Works, 5 Bd., Oxford 1986, 1990, 1995, 2003, 2003

Literatur

Theodor W. Adorno: Ästhetische Theorie, Frankfurt 1973 [1970]

Walter Benjamin: über den Begriff der Geschichte

in: Gesammelte Schriften, Band I.1, Frankfurt am Main 1991, 691-704 [1942]

Rudolf Carnap: Logische Syntax der Sprache, Wien, New York 1968 [1934]

Gabriella Crocco: Gödel, Carnap and the Fregean Heritage

in: Synthese, Springer Verlag (Germany), 2003, 137 (1-2), S. 21-41; Link

Arthur C. Danto: Die Verklärung des Gewöhnlichen, Frankfurt am Main 2014 [1981]

Werner dePauli-Schimanovich: Kurt Gödel und die mathematische Logik, Wien 2005

Hans Magnus Enzensberger: Hommage an Gödel, 1971

Gottlob Frege 1879: Begriffsschrift, Halle 1879

Gottlob Frege 1892: Über Sinn und Bedeutung,

in: Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik, NF 100, 1892, S. 25-50; Link

Yannick Grannec: Die Göttin der kleinen Siege, Salzburg 2013 [2012]

Peter Gülke: Brahms – Bruckner, Kassel u.a. 1989

Daniel Kehlmann: Geister in Princeton, Berlin 2013

Eckehart Köhler: Gödels Platonismus

in: Bernd Buldt u.a. (Hg.): Kurt Gödel, Wahrheit und Beweisbarkeit, 2 Bd., Wien 2002, 341-386

Julia Kristeva: Die Revolution der poetischen Sprache, Frankfurt am Main 1978 [1974]

Karl Sigmund: Post von Gödel, in: Zeit vom 27. April 2006

2017-2018

© tydecks.info 2018