Walter Tydecks

Formensehen nach Warren McCulloch

Beitrag für das Philosophische Colloquium der Akademie 55plus Darmstadt am 19.9.2022

Inhaltsverzeichnis

Überblick

Einleitung: Einer der aufregendsten Forscher und Philosophen

Was das Froschauge dem Froschgehirn zu erzählen hat

Neuronale Netze, Computerdenken

Wird der Mensch zum Homo Deus?

Die Form der Zahl

Formensehen (form vision)

Überblick

Der amerikanische Neurophysiologe und Kybernetiker Warren McCulloch (1898-1969) ist heute fast nur noch denen bekannt, die sich für die Anfänge der Künstlichen Intelligenz und der Neuronalen Netze in den 1940ern interessieren. In diesem Beitrag soll erinnert werden, welch weitreichende und bisher kaum wahrgenommene Bedeutung er für die Philosophie und dort insbesondere die Wende von einem deterministischen, hierarchischen Denken zu einem auf Zusammenarbeit beruhenden Denken in Netzwerken und Systemen hatte. Eine positive Ausnahme ist die Vorstellung seines einzigen Buches Verkörperung des Geistes durch Dirk Rustemeyer in Schlüsselwerke der Systemtheorie, der sehr klar die philosophische Dimension herausstellt. Das soll anhand einiger Texte von McCulloch näher ausgeführt werden.

– Einleitend werden entlang der Biographie von Warren McCulloch die wichtigsten Bezüge gezeigt, aus denen seine Fragestellungen hervorgegangen sind und auf die sie eingewirkt haben. Seine Biographie ist für mich eine der aufregendsten Geschichten der Wissenschaft des 20. Jahrhunderts. Sie zeigt ein Auseinanderdriften philosophischen Denkens: Während an den Universitäten nach wie vor der Schwerpunkt auf dem Studium der klassischen Texte der Philosophie mit fortlaufend neuen textkritischen Ausgaben gepflegt wird, haben sich die Neuerungen der Philosophie in die Fachwissenschaften und deren Diskussionen verlagert.

– Die 1959 veröffentlichte Arbeit, was das Froschauge dem Froschgehirn erzählt, zeigt an einem sehr klaren Beispiel die Erfolge der Neurophysiologie. Es konnte nachgewiesen werden, welche Vorverarbeitung vom Nervensystem auf dem Weg von der Empfindung bis zur Wahrnehmung und dem Denken im Gehirn geleistet wird. Hier zeigen sich additive und zirkuläre Strukturen, die das traditionelle deterministische Denken in Frage stellen. Das Gehirn hat nicht mehr die dominierende Rolle, sondern ist gleichberechtigtes Organ in einem übergreifenden Organismus.

– Ausgehend vom Erfolg des zirkulären Denkens stellt sich weitergehend die Frage nach neuronalen Netzen. Sie sind heterarchisch und werden in letzter Konsequenz wie Turing-Maschinen unabhängig vom stofflichen Träger bestimmt. Grundlage ist die Historische Einführung in die Grundannahmen der experimentellen Epistemologie von 1964.

– Führen der Erfolg der neuronalen Netze und das Verlassen hierarchischer Struktur im Ergebnis dazu, dass sich der Mensch mit seinen kooperativen Fähigkeiten an die Stelle Gottes setzen kann? McCulloch warnt davor in seinem Beitrag mit dem ungewöhnlichen Titel Mysterium Iniquitatis des sündigen Menschen, der den Platz Gottes begehrt (1955). Er hat damit frühzeitig eine Gegenposition zu einer von ihm vorausgesehenen Entwicklung bezogen, die seit den letzten Jahrzehnten in Kalifornien mit Neugründungen wie z.B. der Singularity University an Bedeutung gewinnt.

– Formensehen: Vor diesem Hintergrund wird der 1961 veröffentlichte Text Was ist eine Zahl, daß ein Mensch sie kennen kann, und ein Mensch, daß er eine Zahl kennen kann? gesehen, in dem McCulloch sein Lebensthema zusammengefasst hat: Niemand kann Zahlen sehen, und doch wird von Zahlen gesprochen und mit Zahlen gerechnet, als wären sie Gegenstände wie alle anderen. Jeder hat intuitiv eine Vorstellung, was mit der Form der Zahlen gemeint ist. Welches Formensehen macht das möglich? McCulloch unterscheidet zwischen der Form einzelner Zahlen und auf einer höheren Abstraktionsebene der Form von Prozessen wie dem Zählen. Ist es weitergedacht möglich, dass neuronale Netze mit ihren Algorithmen über die Formen einzelner Zahlen und des Zählens hinaus über eine höhere Form des Formensehens verfügen könnten, das uns überlegen ist und das wir möglicherweise nicht einmal mehr verstehen?

– Gibt es gegenüber den Formen der Zahlen, die programmiert und in neuronalen Netzen umgesetzt werden können, eine weitere Form, die sich der Sprache entzieht? McCulloch fragt ausgehend von einem Sonnet von Shakepeare Was bringt mein Hirn in Tinte zu Papier, ob z.B. in Liebesgedichten ein Gefühl zum Ausdruck gebracht werden kann, das sich nicht in die Regeln der Syntax, Grammatik oder Semantik bringen lässt. Liegt hier ein Formensehen verborgen, das niemals von einem Algorithmus ersetzt oder gar übertroffen werden kann?

Einleitung: Eine der aufregendsten Geschichten der Wissenschaft des 20. Jahrhunderts

Warren McCulloch (1898-1969) stammt aus einer gutsituierten Familie schottischer Herkunft in New Jersey und war anfangs »für ein geistliches Amt bestimmt« (McC, 8). Er begann 1917 das Studium der Philosophie an dem von Quäkern gegründeten Haverford College in Pennsylvania. Seinem Philosophielehrer Rufus Jones (1863-1948), einem missionarischen Religionsführer und Schriftsteller mit großen Interessen für asiatische Religionen, nannte er bereits bei Studienbeginn sein Lebensthema: Was ist eine Zahl, dass ein Mensch sie kennen kann, und ein Mensch, dass er eine Zahl kennen kann? Er wird die Lösung darin finden, dass sich am Nervensystem die gleiche Logik nachweisen lässt, die auch für die Zahlen gilt. Bei Ausbruch des 1. Weltkrieges wechselte er 1918 an die Yale University in Connecticut, um sich für die Marine ausbilden zu lassen, war jedoch nicht an Kriegshandlungen beteiligt. Nach dem Krieg setzte er in Yale das Studium der Philosophie, Psychologie und Naturwissenschaften fort mit Schwerpunkten auf Descartes, Leibniz und Kant und 1923 einer Abschlussarbeit in experimenteller Ästhetik über den Goldenen Schnitt, in der er auf Grundlage jahrelanger Beobachtungen nachgewiesen hat, dass der Mensch den Goldenen Schnitt weit genauer erkennt als andere Maße. In dieser Zeit entstehen Ideen über eine neuartige Logik auf Basis von unterschiedlichen Klassen von Verben, die auf die Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft bezogen sind, und von Psychonen, einer Art Vorläufer der Neuronen, die er jedoch wieder aufgeben wird. Das Psychon war als die elementare Einheit von Gedächtnisinhalten, Gegenwärtigkeit und Erwartungen an die Zukunft entworfen, vergleichbar den Elektronen der Elektrizität oder Genen der Vererbungslehre. Es folgte bis 1927 die Ausbildung als Mediziner an der Columbia University in New York. – 1924 Heirat mit Ruth »Rook« Metzger (1899-1992), 1929 kauften beide eine 800 Hektar große, halb verfallene Farm in Old Lyme, Connecticut, in der sie in Not geratene Kinder aufnehmen wollten, was jedoch 1932 nach der Wirtschaftskrise an Geldmangel scheiterte.

1928 wurde er in New York am Bellevue Hospital Neurologe mit Schwerpunkt auf Epilepsie und Kopfverletzungen. Nach der Rückkehr zahlreicher Kriegsverletzter aus dem 1. Weltkrieg waren Kopfverletzungen ein großes Thema der Psychologie, bis hin zu Freud. Wie wirken sie sich auf das Denken und Verhalten aus? Lassen sich einzelne Aufgaben der Seele bestimmten Hirnregionen zuordnen und fallen bei Verletzungen aus? Was bei der Epilepsie geschieht, beschäftigte die Psychologie seit der Antike. – In dieser Zeit lernte er Eilhard von Domarus (1893-1958) kennen, der mit Heidegger wie auch mit Russell und Whitehead bekannt war, und unterstützte ihn 1930 bei dessen Dissertation mit dem Thema The Logical Structure of Mind: An Inquiry into the Philosophical Foundations of Psychology and Psychiatry bei F.S.C. Northrop (1893-1992), der u.a. mit Russell, Wittgenstein, Schrödinger und Mao bekannt war.

1931 lässt er sich die Arbeit von Gödel übersetzen. Gödel hatte gezeigt, dass anders als von Russell und Whitehead erwartet in jedem hinreichend komplexen formalen System (in dem mit Primzahlen gerechnet werden kann) negativ selbstbezügliche Aussagen auftreten können nach dem Muster ›dieser Satz ist falsch‹. Warum bedroht das dennoch nicht die Grundlagen unseres Denkens? Was schützt unser Denken davor, verrückt zu werden? Die Antwort suchte er zunächst in der Arbeit mit Geisteskranken und später einer genauen Analyse des Gehirns. Was lässt Menschen verrückt werden, und welche Strukturen finden sich im Gehirn, die das Denken stabilisieren? 1932-34 arbeitete er mit Dormarus am Rockland Psychiatric Center in New York und lernte von ihm das Verständnis für die Logik von Schizophrenen und psychopathisch gestörten Patienten. Das war für ihn ein erster notwendiger Schritt, um sich von der einseitigen Orientierung an der gewöhnlichen Logik zu lösen, aber seine eigene Vermutung ging weiter: Es muß für die offenen Fragen der Logik bereits im Nervensystem und im Gehirn des Menschen eine Lösung geben, die es empirisch zu entdecken und in eine mathematische Form zu bringen gilt.

1934-41 ging McCulloch an das Laboratory for Neurophysiology in Yale bei Dusser de Barenne (1885-1940), mit dem er in einer wahren Pionierarbeit systematisch das Gehirn von Primaten kartographierte und die Ergebnisse in zahlreichen Beiträgen veröffentlichte. Das war nicht nur eine medizinische Aufgabe. Dusser de Barenne hatte von seinem Lehrer Rudolf Magnus (1873-1927) die Idee übernommen, die Kantsche Transzendentallogik mit Untersuchungen des Nervensystems und Gehirns zu begründen. Kant hatte angenommen, dass das Denken impliziten Vorprägungen folgt, derer es sich oft nicht bewusst ist. Dusser de Barenne und McCulloch wollten nachweisen, dass sich an den Verschaltungen der Nervenbahnen eine Logik nachweisen lässt, die dem Denken vorausgeht und dessen Logik bestimmt. Hatte Nietzsche nur unbestimmt vermutet, dass nicht ein Ich denkt, sondern dass es der Leib ist, der denkt (»es denkt«, Jenseits von Gut und Böse, Aphorismus 17), und hatte Freud versucht, an Traumerzählungen eine verborgene Logik des Unbewussten zu erkennen (Verdichtung und Verschiebung), die unserem bewussten Denken unbemerkt unterliegt, so suchten sie nach der Logik, die in der Verschaltung der Synapsen gegeben ist.

Für McCulloch kam die ungelöste Frage nach selbstbezüglichen Aussagen hinzu. Die Untersuchung des Gehirns zeigte, dass im Nervensystem Schleifen (loops) nachzuweisen sind, die buchstäblich auf transzendentaler Ebene ein zirkuläres Denken ermöglichen. Das stellte nicht nur die traditionelle Logik in Frage, die nur ein eindimensionales Folgern und Schließen zulassen wollte, sondern ebenso das traditionelle hierarchische Denken, welches entlang der klassischen Schöpfungsgeschichte einen eindimensionalen Aufstieg von der Ebene des reinen Seins der Steine über die Pflanzen und Tiere bis zum Menschen und dem Geist sah. Darüber hinaus konnte mit dem Nachweis der Zirkularität erstmals innerhalb der Logik die Idee der Zeit eingeführt werden: Der Durchlauf durch eine Schleife ist die kleinste Zeiteinheit, der Puls des Denkens. Traditionell war davon ausgegangen worden, dass im linearen Denken die einzelnen Schritte der Ursachen und Schlüsse zwar logisch getrennt und in eine Reihenfolge gebracht werden können, jedoch wie die Beweisschritte einer mathematischen Rechnung zeitlich instantan erfolgen. – Einen ähnlichen Weg verfolgte 1930-41 der Mediziner, Psychiater und Psychoanalytiker Lawrence Kubie (1896-1973). Er untersuchte, wie es beim Menschen zu ungewollten Handlungen (spontaneous involuntary movements) kommen kann, die teils ohne zu denken spontan das Richtige machen und teils zu krankhaften Ticks werden können. Er wies bis auf die Ebene des Nervensystems die Ausbreitung zirkulärer Erregungswellen nach (excitation waves) und setzte diese Studien mit Untersuchungen des Gedächtnisses fort, an dem geschlossene Nachhall-Kreise (closed reverberating circuits) auftreten können (McC, 235). Sein Schwerpunkt war die Frage nach dem kreativem Denken. Leonard Bernstein und Tennessee Williams zählten zu seinen Patienten. Er arbeitete mit dem Psychiater und Psychologen Milton Erickson (1901-1980) zusammen, der später einer der Begründer der Hypnotherapie wurde und prägenden Einfluss auf die Palo-Alto-Gruppe um Jackson, Bateson, Watzlawick und die Entwicklung des Neurolinguistischen Programmierens der 1960er gewinnen sollte.

In diese Zeit fiel 1937 die Arbeit von Alan Turing (1912-1954) über von Automaten berechenbare Zahlen mit dem einfachen Ergebnis: Für alles, was der menschliche Verstand denken kann, lässt sich auch ein Automat bauen, der dies ebenso gut denken kann. Daraus ergab sich für McCulloch die Frage, sowohl die Zahl wie das Gehirn als einen je nach Kontext logischen, technischen, biologischen oder geradezu philosophischen Automaten zu verstehen. Descartes hatte gefragt, ob das menschliche Denken nichts als die automatenhafte Marionette eines Dämonen sein könnte, der uns als sein Instrument gebraucht.

Damit hatte McCulloch alle Zutaten zusammen, die für einen Umbruch des Denkens notwendig waren, doch fehlte noch das nötige mathematische Fachwissen. 1941 wurde McCulloch Professor der Psychiatrie an der Universität Chicago und lernte dort bereits im ersten Jahr den jungen Mathematiker Walter Pitts (1923-1969) kennen, eine Art Wunderkind, der schon im Alter von 15 Jahren Bertrand Russell und Rudolf Carnap auf logische Ungenauigkeiten und Fehler aufmerksam gemacht hatte und eng mit dem Neurologen und Physiologen Jerome Lettvin (1920-2011) befreundet war. McCulloch nahm beide in seiner Farm auf, diskutierte mit ihnen Tag und Nacht die Ideen für eine neuartige Verbindung von Biologie, Medizin und Mathematik und veröffentlichte 1943 mit Pitts die bahnbrechende Arbeit A logical calculus of ideas immanent in nervous activity, gewissermaßen das Gründungsdokument der Neuronalen Netze. Von Pitts lernte McCulloch die Moduloarithmetik (das Rechnen auf einer Uhr, verallgemeinert das Rechnen mit zirkulär angeordneten endlichen Zahlenmengen) und mit ihr die formale Darstellung von zirkulären Schaltkreisen. In dieser Arbeit werden systematisch Netze ohne Kreise und Netze mit Kreisen beschrieben. 1945 folgte A Heterarchy of Values Determined by the Topology of Nervous Nets. Damit waren die Grundlagen für eine neue Logik gelegt.

Ebenfalls 1940-41 lernte er über den mit ihm befreundeten, aus Mexiko stammenden Physiologen Arturo Rosenblueth (1900-1970) Norbert Wiener (1894-1964) und über ihn den Mathematiker John von Neumann (1903-1957) kennen. Sie wurden zum inner circle der 1946-53 von McCulloch geleiteten 10 Macy-Konferenzen, mit denen die Kybernetik und moderne Computerwissenschaft begründet wurde. (Der Name Macy geht auf Josuah Macy Jr. zurück, nach dem die Josiah Macy Jr. Foundation benannt ist, die Trägerin der Konferenzen.) Weitere Teilnehmer waren u.a. Gregory Bateson, Margaret Mead, Heinz von Foerster, Lawrence Kubie, der Soziologe Paul Lazarsfeld sowie als gelegentliche Gäste Claude Shannon und Max Delbrück. Kurt Gödel wurde ebenfalls eingeladen, lehnte aber ab. Er war unzufrieden über die überwiegend empirische Ausrichtung der Naturwissenschaft und Philosophie seiner Zeit und fand nur in Einstein einen Gesprächspartner, der seine Grundhaltung teilte (siehe dazu den Beitrag Kant und Gödel oder zur Freiheit der mathematischen Konstruktion).

1952 wechselte McCulloch vermittelt durch Norbert Wiener trotz Gehaltseinbußen von der Universität zu einem Institut des MIT (Massachusetts Institute of Technology) und zählt darüber zu einer größeren Bewegung von Forschern, die den Schwerpunkt ihrer Arbeit aus dem akademischen Bereich in private Einrichtungen verlagerte. Allerdings kam es zu einem bis heute nicht aufgeklärten Bruch mit Wiener und darüber zu einem unlösbaren Loyalitätskonflikt für Walter Pitts, der mit beiden zusammengearbeitet hatte und in eine tiefe Krise geriet. Sie waren für ihn Vaterfiguren gewesen, nachdem er in jungen Jahren mit seiner Herkunftsfamilie gebrochen hatte. Dennoch entstand in dieser Zeit 1959 die von Lettvin geleitete Arbeit Was das Froschauge dem Froschgehirn erzählt. Sie war der endgültige Durchbruch der neuen Richtung und ist das am meisten zitierte Werk von McCulloch. Mitbeteiligt war der junge Humberto Maturana (1928-2021), der 10 Jahre später 1969-70 auf Einladung von Heinz v. Foerster an die University of Illinois ging und 1970-73 mit Francisco Varela den Autopoiesis-Gedanken einführte. – 1960 lernte McCulloch den Logiker Gotthard Günther (1900-1984) kennen, der an einer Formalisierung der hegelschen Dialektik und aus seiner Sicht nicht-aristotelischen Logik arbeitete, und konnte ihm die Anstellung an dem von Heinz von Foerster (1911-2002) geleiteten Biological Computer Laboratory vermitteln, an dem auch Ross Ashby, Gordon Pask und Lars Löfgren arbeiteten, die Pioniere der modernen Systemwissenschaft. Von Günther übernimmt er die Frage nach einem dreiwertigen Logikkalkül. In seinen späten Jahren war er Mentor von Stafford Beer (1926-2002), einem der Begründer des Operational Research und 1971 an dem Experiment Cybersyn unter Allende in Chile beteiligt, zugleich Förderer von Spencer-Brown. – 1965 veröffentlichte McCulloch sein einziges Buch, die Aufsatzsammlung Embodiments of Mind (Verkörperungen des Geistes).

Was das Froschauge dem Froschgehirn zu erzählen hat

Textquelle: McC, 195-217

Das Verhalten eines Frosches ist extrem einfach organisiert. Ein Frosch reagiert nur auf das, was sich bewegt. Liegt neben ihm etwas Essbares, bewegt sich aber nicht, dann bemerkt er es nicht und würde sogar verhungern. Auf eine drohende Gefahr reagiert er mit einem einzigen Muster: Er hüpft dorthin, wo es dunkler ist. Ob es dort nass oder trocken, tief oder flach ist, kann ihm gleichgültig sein (McC, 195f). Wie werden unter solch einfachen Bedingungen die durch das Auge von außen empfangenden Reize an das Gehirn geleitet?

Die Autoren beschreiben bis ins Detail ihre Experimente. Es geht letztlich um die Einsicht, dass die Sinnesrezeptoren nicht einfach 1:1 jeden Reiz wie eine Photographie an das Gehirn melden, sondern erzählen, was sie gesehen haben. Es gibt ein Netzwerk, das nur dann reagiert, wenn ausreichend viele Reize parallel erfolgen, und das über ein elementares Gedächtnis verfügt, das über zirkuläre Schleifen arbeitet.

»Im Grunde zeigt sie, daß das Auge mit dem Gehirn in einer Sprache spricht, die schon weitgehend geordnet und gedeutet ist und nicht etwa nur der Übermittlung einer mehr oder weniger genauen Kopie der Lichtverteilung auf den Rezeptoren entspricht.« (McC, 214)

Dieser Nachweis hat empirisch an einem elementaren Vorgang gezeigt, wie wir unser Nervensystem als einen kleinen Computer denken können und wurde zum Vorbild für die Neuronalen Netze, auf denen heute die Künstliche Intelligenz basiert. Nicht erst das Gehirn denkt, sondern es gibt bereits eine Vorverarbeitung auf dem Weg von den sinnlichen Reizen zum Gehirn.

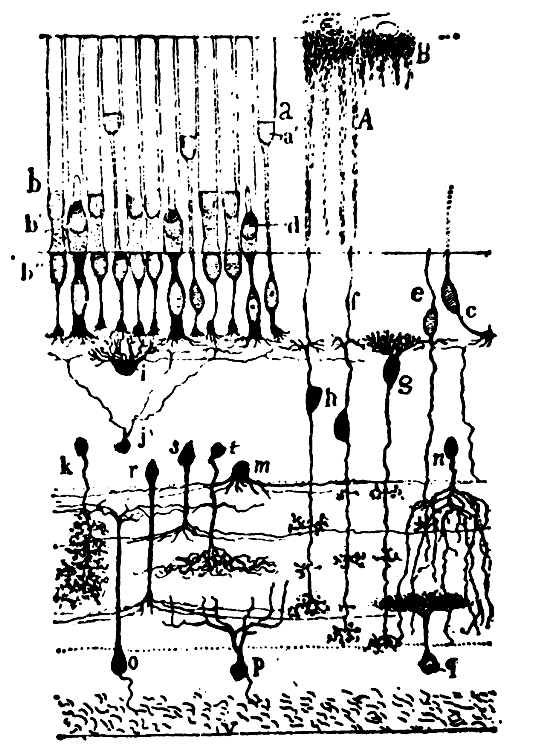

Darstellung der Froschnetzhaut von Ramon y Cajal, 1909-1911, (McC, 197, Abb. 1)

Die Autoren beschreiben das Bild:

»Die Stäbchen und Zapfen bilden die Elemente im oberen linken Viertel des Bildes. Mit ihren verästelten Unterenden sind sie mit den bipolaren Zellen der Zwischenschicht, beispielsweise f, g, und h, verbunden. In dieser Schicht liegen auch lateral verbindende Neuronen, sogenannte horizontale und amakrine Zellen, beispielsweise i, j und m. Die bipolaren Zellen senden ihre Axone nach unten und verzweigen sich in der inneren plexiformen Schicht, etwa dem Bereich, der oben von der Zelle m und den unten von den Körpern der Ganglienzellen o, p und q begrenzt wird. In dieser Skizze läßt Ramón die Axone der bipolaren Zellen in allen Ebenen der plexiformen Schicht bipolarer Zellen projizieren, tatsächlich verzweigen sich viele von ihnen nur in einer oder zwei Ebenen.

Man vergleiche die Dendriten der unterschiedlichen Ganglienschichten. Nicht nur breiten sie sich in der plexiformen Schicht in unterschiedlichen Ebenen aus, sondern sie weisen auch unterschiedliche Verzweigungsmuster auf. Andere hier nicht gezeigte Ganglienzellen haben Vielfachbäume, die sich wie eine Platane über zwei oder drei Schichten ausbreiten. Wenn man die Endungen der bipolaren Zellen systematisch der Tiefe nach anordnet, so daß sie eine laminare operationale Karte der Zapfen und Stäbchen bezüglich sehr lokaler Eigenschaften von Kontrast, Farbe, AN-AUS etc. ergeben, entsprechen die unterschiedlichen Formen der Ganglienzellen unterschiedlichen Kombinationen der lokalen Operationen, die von den bipolaren Zellen durchgeführt werden. Das führt zu den im Text beschriebenen komplexeren Operationen der Ganglienzellen.« (McC, 197)

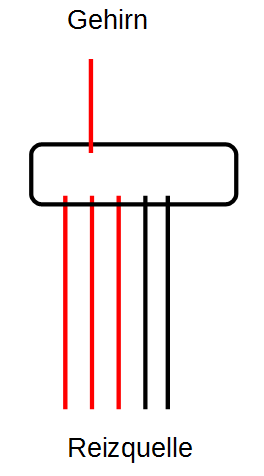

Es war die große Leistung dieser Arbeit, ausgehend von den Arbeiten von McCulloch und Pitts in den 1930ern an dem physiologisch beobachteten Netzwerk einfache logische Grundstrukturen zu erkennen, die sich in zwei einfachen Prinzipien zusammenfassen lassen:

Prinzip der Additivität: Erst wenn ausreichend viele Nervenbahnen einen Input melden, wird er zum Gehirn weiter geleitet. Wenn diese Begrenzung gestört ist, wird das Gehirn überfordert. Das ist eine Ursache für Epilepsie.

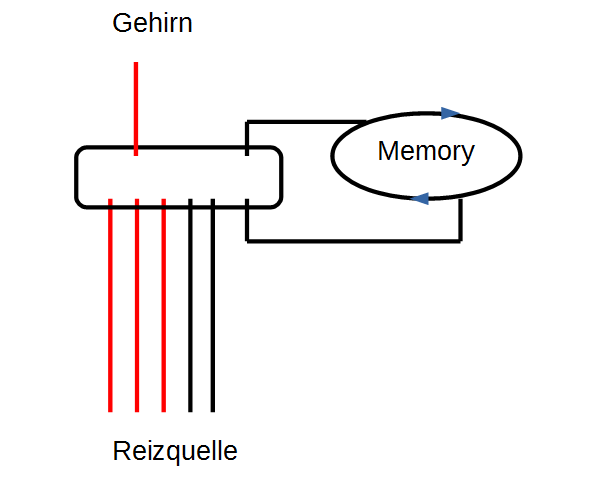

Gedächtnis: Zusätzlich wird bei Überschreiten einer Grenzschwelle eine Rückschleife aufgebaut. Darüber merkt sich die Sinneswahrnehmung noch vor und unabhängig vom Gehirn, dass etwas geschehen ist. Die Rückschleife dient als zusätzlicher Input. Im Ergebnis wird ein sinnlicher Reiz erst dann gemeldet, wenn nicht nur ausreichend viele Rezeptoren übereinstimmend ein Ereignis melden, sondern wenn zusätzlich über die Rückschleife erkannt wird, dass dies Ereignis nicht einmalig ist, sondern bereits in der Vergangenheit stattgefunden hat.

Auf diese Weise filtert das Nervensystem, was an Eindrücken aufgenommen und an das Gehirn gemeldet wird. Diese Logik geht dem Gehirn voraus und kann in einem übertragenen Sinn mit Kant als transzendentale Logik bezeichnet werden. Alles, was wir denken, hat bereits im Vorfeld eine Vorverarbeitung durchlaufen.

Das Verhältnis zwischen den sinnlichen Rezeptoren und der Weitermeldung an das Gehirn lässt sich buchstäblich auszählen:

McCulloch vergleicht, wie viele Rezeptoren der Mensch hat und wie viele Verbindungen von ihnen zum Gehirn führen. Das führt zu einem unerwarteten Ergebnis:

»Das menschliche Auge hat etwa einhundert Millionen Photorezeptoren, aber nur eine Million Relais, die diese Information dem Gehirn übermitteln. Der ganze Körper trägt noch einmal eine Million Kanäle bei. Wir stellen uns also vor, daß näherungsweise drei Millionen Relais gleichzeitig Information zum Nervensystem leiten. Wir berechnen dann die Ausgabe des Nervensystems.« (McC, 71)

»So beträgt also die gesamte Reduktion der Information von der Eingabe zur Ausgabe beim Gehirn eine Million zu eins, wenn wir die Augen vernachlässigen, und hundert Millionen zu eins, wenn wir sie berücksichtigen.« (McC, 71)

Hier kann eine später von H.v. Foerster genannte Erkenntnis ergänzt werden:

»Da es lediglich einige 100 Millionen sensorische Rezeptoren und etwa 10.000 Milliarden Synapsen in unserem Nervensystem gibt, sind wir gegenüber Veränderungen in unserer inneren Umwelt 100.000mal stärker empfindlich als gegenüber Veränderungen in unserer äußeren Umwelt.« (v. Foerster 1973, 35)

Wir empfangen weit mehr Eindrücke, als an das Gehirn gemeldet und von diesem verarbeitet wird. Das erklärt sowohl die von Leibniz genannten kleinen Perzeptionen wie die von McCulloch genannte Parallelverarbeitung: Nur wenn viele Signale das gleiche melden, geht die Information weiter an das Gehirn. Ein großer Teil der Sinneseindrücke wird nicht an das Gehirn gemeldet bzw. kehrt in Schleifen zurück, um nachfolgende Eindrücke mit der Erinnerung zu vergleichen und zu filtern.

Das geht so weit, dass die Außenwelt in den Schaltkreis einbezogen wird. Bevor ein Sinneseindruck an das Gehirn gemeldet wird, fokussiert ein körpereigene Reflex das Auge auf die auslösende Veränderung von Licht, Farbe und Bewegung. Erst wenn eine genauere Betrachtung den Eindruck bestätigt, wird das an das Gehirn mitgeteilt (McC, 76).

Mit den Prinzipien der Linearität und Zirkularität werden die unterschiedlichen Reize einer einheitlichen Regel unterwerfen und können miteinander verglichen werden. Sowohl die Töne wie die Farben werden nach Oktaven angeordnet. Die Zirkularitäten wirken wie Oszillatoren, die die Vielfalt der sinnlichen Reize in harmonische Schwingungen übersetzen. Weitergedacht werden mit den Sinnen Muster (pattern) erkannt, die jeweils über eine eigene Geometrie verfügen. Da sie alle den gleichen Regeln der Geometrie folgen, kann sich aus ihnen ein Gesamtbild ergeben. Dies alles geht als Vorverarbeitung dem Gehirn voran, das auf diesen bereits übersetzten Empfindungen operiert.

Anmerkung: Mit McCulloch gelingt eine Begründung der Mathematik, die sich von Alfred Sohn-Rethel (1899-1990) Geistige und körperliche Arbeit und anderen unterscheidet. Für diese wird Additivität erst möglich, wenn in der Warengesellschaft die Vielfalt der qualitativen Eigenschaften und des Gebrauchswertcharakters der Ware reduziert wird auf den Tauschwertcharakter. Die Additivität hat keine biologische (natürliche) Grundlage, sondern ist ausschließlich gesellschaftlich (ökonomisch) zu begründen.

Neuronale Netze, Computer-Denken

Grundlage: Eine historische Einführung in die Grundannahmen der experimentellen Epistemologie (1964) (McC, 218-229)

Es ist zu erinnern: Als McCulloch an der Kartierung des Hirns arbeitete und die Nervenstränge untersuchte, die von den Sinneszellen zum Gehirn führen, gab es noch keine Computer. Die ersten Computer wurden ab 1941 gebaut (Zuse 1941, ENIAC 1946). Die Neurophysiologie ging der Computer-Wissenschaft voraus. Mit Computer-Denken ist zunächst gemeint, das Denken wie eine mechanisch arbeitende, programmierbare Maschine zu verstehen und nicht als einen Geist mit intuitiven und improvisierenden Fähigkeiten, der über eine unbestimmte innere Freiheit verfügt und in einen Organismus eingebunden ist. In heutiger Sprache erscheint dagegen der Geist wie eine Black-Box, die Empfindungen aufnimmt und nach unbekannten Regeln in Worte zu fassen und an ihnen kausale Zusammenhänge zu erkennen und zu formalisieren vermag. Dieser Gedanke ging auf Descartes und Leibniz zurück und wird heute aufbauend auf die Arbeiten von McCulloch und anderen in Neuronalen Netzen umgesetzt bis hin zu der Vorstellung, den Geist als das Betriebssystem autonom agierender Roboter zu sehen (Joscha Bach).

Die Gesamtheit der Monaden kann bereits als ein Netzwerk gleichberechtigter Einheiten verstanden werden. Dennoch bestand bis in die 1940er kein Zweifel, dass es in jedem höher entwickelten Organismus ein Zentrum gibt, an dem alle Wahrnehmungen zusammenlaufen, zentral verarbeitet und in Handlungsabläufe übersetzt werden. 1964 fasste McCulloch in Eine historische Einführung in die Grundannahmen der experimentellen Epistemologie die historische Entwicklung zusammen, die zu einer völlig neuen Sicht führte.

Die Erkenntnistheorie (Epistemologie) wurde schrittweise abstrakter. Die Atomisten der Antike vertraten die Eidola-Theorie: Alle Dinge bestehen aus Atomen und deren geometrischer Anordnung (ihrer Gestalt, eidos). Sie senden Modelle (Bilderchen, eidola) ihrer selbst aus, die die geometrische Anordnung ihrer Atome wiederholen und darstellen. Die Bildchen gelangen über die Sinnesorgane zum Menschen und werden im Gedächtnis wie ein Dokument in einem Archiv aufgehoben, ausgewertet und weiter verarbeitet. Der Mensch bildet kein eigenes Bild von den Dingen, sondern er bekommt Bilder, die von den Dingen selbst ausgegangen sind und auf sie zurück verweisen.

Es folgte die heute kaum mehr bekannte »'Blut-Theorie' des Wissens« (McC, 218). Etwas wirkt auf unterschiedlichen Wahrnehmungskanälen über die verschiedenen Sinne auf den Menschen. Es beeinflusst auf verschiedenen Wegen die im Körper vertretenen vier Elemente (Erde, Wasser, Luft und Feuer) und verändert deren Gemisch.

»Diese Mischung bildet sich im Blut des Wissenden. In den Adern als den Verbindungsgliedern mischt sich das Blut aus unterschiedlichen Teilen des Wissenden, und die letzte Mischung findet im Herzen statt. Das war die kardiozentrische Theorie des Wissens. Danach waren die Nerven nur die Zügel, die die Muskel lenkten, und das Gehirn ein Phlegma, das das Blut kühlte.« (McC, 219)

Mit dem Blutkreislauf entstand die Idee eines Netzwerks. Wir empfangen nicht ein vollständiges Bildchen der Dinge, sondern bilden uns mithilfe der in unserem Innern wirkenden Flüssigkeiten, des Blutkreislaufs und letztlich des gesamten Organismus unseres Körpers unsere Bilder der Dinge und der Außenwelt. Das ist ein erster Radikaler Konstruktivismus, der jedoch an die stoffliche Grundlage der Flüssigkeiten und insbesondere des Blutes in unserem Körper gebunden ist.

Descartes übertrug das von den Flüssigkeiten auf ein mechanisch gedachtes Netzwerk der Nerven, durch die von außen kommende Impulse aufgenommen und an das Gehirn übertragen werden. Für ihnen sind die Nerven wie Seile in einem Transmissionsmechanismus, die durch eine Empfindung angespannt werden und den Druck an das Gehirn weiter geben. Jede Empfindung hat eine charakteristische Gestalt. Diese Gestalt kann als Ganze erinnert und mit nachfolgenden Impulsen verglichen werden. Die Gestalt ist für McCulloch eine Universalie. Sie gilt unabhängig vom jeweiligen materiellen Träger, ihrer zeitlichen Dauer, ihrer geometrischen Größe usf. »So leitet der Mechanismus eine Invariante dieser Transformation her, und so können Formen unabhängig von der Größe und Akkorde unabhängig von der Tonhöhe erkannt werden.« (McC, 225)

Das Beispiel der Musik ist besonders anschaulich. Eine Melodie kann in verschiedene Tonlagen, Lautstärken und Verzögerungen bzw. Beschleunigungen transkribiert und gesungen oder mit unterschiedlichen Instrumenten gespielt werden und wird dennoch stets wiedererkannt. Sie ist für das Hören eine Universalie. Sie trägt wie die eidola ihre eigene Gestalt gewissermaßen mit sich.

Erst mit der dritten Stufe wird völlig die Bindung an einen materiellen Träger gelöst. Das ist für McCulloch mit Gödel und Turing gelungen. So wie Gödel gezeigt hat, dass jeder Satz eindeutig durch eine Zahl dargestellt werden kann (Gödelisierung), kann ebenfalls jede Universalie (Melodie, Gestalt) gemäß einer geeigneten mathematischen Regel in einer bestimmten Zahl verdichtet und charakterisiert werden. Statt eine mathematische Abbildung zu wählen, ist es nach der Erkenntnis von Turing ebenso möglich, sie als den sequentiellen Ablauf einer Turing-Maschine darzustellen. Diese Einsicht ist für McCulloch der Grundgedanke seiner 1943 mit Pitts veröffentlichten Arbeit Ein Logikkalkül für die der Nerventätigkeit immanenten Gedanken.

»Sie (er selbst und Pitts, t.) zeigten, daß ein Netz solcher Neuronen mit einem geeigneten Schaltkreis jede berechenbare Zahl berechnen und somit jeden Schluß ziehen kann, der durch eine endliche Anzahl von Voraussetzungen gegeben wird, oder jede Gestalt abstrahieren kann, die in der Erregung des Netzes gegeben ist.« (McC, 225)

»Was diesen Maschinen im Vergleich zum menschlichen Gehirn fehlt, ist die Fähigkeit, mit unseren natürlichen Begriffen zu operieren.« (McC, 226) Ihnen fehlt noch das Denken. Aber es ist möglich, sich dem Denken mit Automaten anzunähern. Die Annäherung kann so beschrieben werden:

»Was immer durch eine endliche Folge von Symbolen definiert werden kann, kann unbegrenzt durch eine solche Schleife definiert werden. In endlichen Schleifen 'fangen' unsere Gehirne also, solange sie schwingen, jede Universalie ein, die sich auf endliche und eindeutige Weise definieren läßt.« (McC, 228)

Im Weiteren wurde vor allem die Erkenntnis aufgenommen und fortgeführt, dass das Nervensystem ein verteiltes Netzwerk ist. Wurde früher angenommen, dass entweder im Herzen oder im Gehirn eine zentrale Stelle vorliegt, die alles andere steuert, so haben dagegen die Neurophysiologen gezeigt, dass es im Nervensystem eine Vorverarbeitung gibt, die aus der Vielzahl von Empfindungen nur wenige selektiert und bis ins Gehirn weiter leitet. Das zeigt das Beispiel, was das Froschauge dem Froschgehirn erzählt. McCulloch zog daraus drei wichtige Schlüsse:

– Pitts und McCulloch war es gelungen zu zeigen, dass bereits mit den Grundelementen der Vorverarbeitung die vollständige Logik der Turing-Maschinen und mit ihnen alles verstandesmäßige Denken abgedeckt werden kann. Sie sind nicht auf einen »Zentralrechner« wie das Gehirn angewiesen. Daher stehen nicht mehr das Sein (res extensa) und das Denken (res cogitans) in einer polaren Beziehung, sondern sie haben mit den Schaltkreisen der Vorverarbeitung eine Vermittlung gefunden, die zwischen ihnen liegt. Das von der Neurophysiologie untersuchte Nervensystem ist nicht einfach ein besonderes Ding, an dem sich wie an anderen Dingen dessen Logik erkennen lässt, sondern es geht jedem Denken voraus und liegt ihm zu Grunde. Auch wer wie Rustemeyer die Frage stellt, ob nicht McCulloch mit dem Neurosystem seinerseits wiederum eine »'ontologische' Implikation« gewählt hat, d.h. die Annahme, dass es gebunden ist an die Untersuchung der konkreten Gegenstände einer bestimmten Fachwissenschaft, die er eigentlich vermeiden will (Rustemeyer, 56), kann diese Kritik seinerseits nur formulieren mit einem Denken, das ausgegangen ist von den eigenen Erfahrungen, die über das Nervensystem vermittelt wurden. Dennoch bleibt die Frage nach der Autonomie des Denkens gegenüber der Vorverarbeitung, die für McCulloch eine religiöse Dimension gewinnen wird.

– Die Vernunft ist dezentralisiert. Es gibt kein Zentrum im Gehirn, das über eine höhere Vernunft verfügt als der Körper, der sinnliche Reize aufzunehmen und zu melden versteht. Die Vernunft entsteht nicht in einer Hierarchie, sondern ist in einer Heterarchie verteilt (McCulloch 1945).

– Es gibt eine Werteanomalie. Werte lassen sich nicht wie von Platon und der Tradition sequentiell oder hierarchisch anordnen, bis an ihrer Spitze das Gute, die Eins, die Sonne oder Gott steht, sondern sie sind zirkulär und heterarchisch. Es gibt zumindest auf der Ebene der Vorverarbeitung der von außen kommenden Reize kein summum bonum. Experimentelles Beispiel: Werden Ratten einige Zeit von Nahrung und von Geschlechtsverkehr ferngehalten, oder erhalten nur unter Stromschocks Nahrung bzw. Ermöglichung von Geschlechtsverkehr, bevorzugen sie Nahrung dem Geschlechtsverkehr, Geschlechtsverkehr der Vermeidung von Schocks, aber die Vermeidung von Schocks der Nahrung (McC, 189). (Allerdings ist offen, ob sich das verändert, wenn z.B. die Elektroschocks verstärkt werden oder der Hunger länger andauert.) Innerhalb des menschlichen Verstandes, der für McCulloch an die Logik der Vorverarbeitung des Nervensystems gebunden ist, gibt es keinen höchsten Wert. In einem Umkehrschluss bedeutet das für McCulloch, dass die Erfahrung eines höchsten Wertes nicht mit den Fähigkeiten des menschlichen Verstandes begründet werden kann, sondern nur durch das Wirken eines größeren Wesens, das zu verstehen sich dem menschlichen Verstand entzieht.

Wird der Mensch zum Homo Deus?

Grundlage: Mysterium Iniquitatis des sündigen Menschen, der den Platz Gottes begehrt von 1955 (McC, 179-186)

In diesem ungewöhnlichen Beitrag stellt McCulloch die Grenzfrage der Wissenschaft: Können wir Gott durch Maschinen ersetzen? Das würde bedeuten, dass wir den Standort Gottes einnehmen können und uns zum Homo Deus entwickeln (so Yuval Harari und verschiedene Richtungen des Transhumanismus und der Singularität). Für ihn hat bereits Descartes die Antwort gegeben: Wir können durch keine Erfahrung die Existenz eines Dämon ausschließen, der systematisch unsere Wahrnehmungen verfälscht und darüber das Denken in die Irre führt. Jeder Empirist und auf dem Empirismus aufbauende Konstruktivist muss darauf vertrauen, dass Gott die Welt so eingerichtet hat, dass uns die Sinne die Welt nicht falsch zeigen und uns nicht täuschen. Kritisch ist das Formensehen (form vision, McCulloch 1965, 163; McC, 185): Gibt es einen Nachweis, dass wir die Formen so sehen, wie sie sind, und droht jeder Test in einen unendlichen Progress zu geraten, wenn wiederum überprüft werden muss, ob der Test vertrauenswürdig ist?

Das Mysterium Iniquitatis (von iniquitas,, Ungleichheit, Ungerechtigkeit, Übermaß, Unbilligkeit) (im griechischen Original: mysterion tes anomias, wörtlich: Geheimnis der Gesetzlosigkeit, Luther übersetzt: Geheimnis der Bosheit) wird von Paulus im 2. Brief an die Thessalonicher genannt:

»Denn es regt sich bereits das Geheimnis der Bosheit (Mysterium iniquitatis), nur daß, der es jetzt aufhält, muß hinweggetan werden; und alsdann wird der Boshafte offenbart werden, welchen der HERR umbringen wird mit dem Geist seines Mundes und durch die Erscheinung seiner Zukunft ihm ein Ende machen.« (2. Thessalonicher 2,7-8, Luther-Übersetzung)

Die Standard-Deutung: Wenn sich die Bosheit offen zeigt, ist das Jüngste Gericht nahe. Bisher wird jedoch das Auftreten der Bosheit durch eine Kraft verhindert, die von den meisten als die christliche Gemeinde und dem Heiligen Geist gedeutet wird. Erst wenn dies Aufhaltende (to katechon, ho katechon, lateinische Vulgata: quid detineat, qui tenet) beseitigt ist, kann das Böse auftreten. Seit Irenäus von Lyon (135-200) wird der hier genannte Boshafte (ho anomos) als der Antichrist verstanden. Hieronymus (347-420) (Verfasser der Vulgata, der lateinischen Bibelübersetzung) sah in Kaiser Nero das Böse, Augustinus (354-430) vermutet es in einer möglichen Entartung der christlichen Gemeinde, andere vermuten, dass die Bekehrung der Juden und der Heiden das Böse aufhalten könne (Agamben, 1f, 3f). Für Agamben ist das von Paulus angesprochene Geheimnis der Bosheit nicht einfach ein Verborgenes, sondern vergleichbar den esoterischen Lehren etwas, das nur den Eingeweihten enthüllt wird. In einer originellen Wende vermutet er, dass die Kirche selbst das »Phantom des mysterium iniquitatis geschaffen hat« (Agamben, 7): Erst seit die Kirche auf ein eschatologisches Denken (von eschatos, das Äußerste, der äußerste Rand) verzichtet, ist in der Kirche die Angst vor dem Durchbruch eines Bösen entstanden, das sich innerhalb der diesseitigen Welt ereignen kann.

McCulloch nennt weder diese Quelle noch ihre Deutungsgeschichte, sondern legt mit dem Untertitel nahe, dass das Böse bei den sündigen Menschen liegt, die sich selbst als Gott gleichgestellt sehen. Diese Haltung tritt bei den Naturwissenschaftlern auf, die glauben, alle Fragen beantworten zu können. Indirekt legt McCulloch nahe, dass das Böse in die Welt kommt, wenn sich diese Haltung durchzusetzen vermag und sowohl die christliche Gemeinde wie der Heilige Geist die Kraft verloren haben (oder ihnen die Kraft genommen wurde), diese Haltung aufzuhalten.

Die Frage ist heute nicht mehr nur abstrakt zu stellen, sondern kann mit den Fortschritten bis zur Turing-Maschine konkret gefasst werden: Können wir Maschinen bauen, die alles das können, was bisher Gott vorbehalten war? McCulloch will sowohl vermeiden, eine Wissenschaft zu betreiben, die offenkundig fehlerhaft und widersprüchlich wird und daher lediglich aufgrund ihrer eigenen Mangelhaftigkeit Gott als Lückenbüßer einsetzt und ihn in dem Moment wieder fallen lässt, wenn sie ihre eigenen Mängel überwunden hat, als auch eine Wissenschaft, die meint, in ihr wissenschaftliches System Begriffe einführen zu können, die unmittelbar für Gott stehen. In beiden Varianten stellt sich eine solche Wissenschaft über Gott und benutzt ihn wie ein Instrument, um ihre eigene Vollständigkeit zu sichern.

McCulloch bezieht sich auf seinen Mentor Frank Henry Pike (1876-1953), einem Epilepsie-Spezialisten, der seit 1921 in New York Physiologie lehrte, und für den er 1954 einen Nachruf im Science schrieb. Um zu vermeiden, dass dem menschlichen Körper eine Kraft zugestanden wird, die letztlich göttlich ist, sollte sich für Pike die Wissenschaft darauf beschränken, das, was sie zu erkennen vermag, als Maschine zu definieren. An der Maschine zeigt sich sowohl ihr Vermögen wie ihr Unvermögen (worin sie sich von Gott unterscheidet): Sie kann eine solche Maschine bauen, aber auch nicht mehr als eine Maschine. Meine Frage: Hat Leibniz in der Idee eine solche Maschine konstruiert, und an welchem Punkt hat er gezeigt, dass jede wirkliche Maschine eine göttliche Maschine verfehlen muss?

Der Mensch kann oder will sein Unwissen nicht eingestehen und spielt lieber Gott, indem er an den Stellen, an denen er noch nicht das absolute Wissen erreicht hat, metaphysische Begriffe einbaut, die nur Gott zugänglich sind. So können wir bis heute biologische Prozesse nicht rein physikalisch und chemisch erklären und suchen nach der einheitlichen Weltformel (McC, 179).

»Endlich lernen wir, Unwissen zuzulassen, Urteile aufzuschieben und auf die explicatio ignoti per ignotium - 'Gott' - zu verzichten. [...] Sobald wir eine Maschine entwerfen, die das vollbringt, was erklärt werden soll, entziehen wir dem Abergläubigen jeden scheinbaren Garanten seines Wunders.« (McC, 179)

Doch lehnt McCulloch metaphysische Begriffe nicht rundweg ab.

»Man kann sie metaphysisch nennen - in dem guten Sinn, daß sie Wege angeben, wie man physikalisch über Dinge nachdenken kann, die mental genannt und als die vielfältigen Launen des Geistes abgetan werden.« (McC, 180)

Die Anforderung an Maschinen ist, aus Empfindungen Ideen herzuleiten.

»Seit Hilbert die Logik arithmetisiert hat, ist die Berechnung einer berechenbaren Zahl äquivalent zur Herleitung einer Schlußfolgerung aus einer endlichen Menge von Voraussetzungen oder zur Entdeckung irgendeiner Figur in einer Eingabe oder mit der Herleitung einer beliebigen allgemeinen Idee aus unseren Empfindungen. Wir können in unseren Kalkül existentielle Operationen einführen, indem wir in das Netz einen Schaltkreis einbauen, bei dem gewisse Größen unter Transformationsgruppen invariant bleiben. Auf diese Weise können in Robotern Erinnerungen, allgemeine Ideen und selbst Bewußtsein im Sinn von Spinoza, die Idee der Ideen, erzeugt werden. Solche Roboter können, selbst wenn sie einfach sind und nur ein halbes Dutzend Relais haben, widerspruchsfrei jene Zirkularität von Präferenzen oder Wahlmöglichkeiten aufweisen, die als Werteanomalie bezeichnet wird, und - entgegen Platons Meinung - ein gemeinsames Maß für 'das Gute' ausschließt.« (McC, 181)

Und doch ist sich McCulloch nicht sicher, ob das gelingt. »Hier stellt sich die entscheidende Frage: Können Maschinen sich weiterentwickeln?« (McC, 181) Seine Antwort: Sie können erst ein Duplikat bauen, dann Varianten, und von ihnen wird eine als eine Bessere überleben. Eine solche Maschine ist formal nicht mehr von einem lebendigen Wesen zu unterscheiden:

»Von Neumann, Wheeler und Quastler haben die notwendige Komplexität berechnet und gefunden, dass universelle Turingmaschinen dann, wenn sie überleben können sollen, etwa so komplex sein müssen wie ein komplettes Eiweißmolekül, das einfachste Ding, von dem wir wissen, dass es sich selbst reproduziert.« (McC, 182)

Ist das die Grenze, die der Mensch mit den von ihm entworfenen Maschinen nicht überschreiten kann?

»Im weitesten Sinn ist Sünde lediglich das Verfehlen einer Markierung.« (McC, 183)

Seine salomonische Antwort lautet:

»Auf die theoretische Frage: 'Können Sie eine Maschine entwerfen, die alles kann, was ein Gehirn kann?' lautet die Antwort so: 'Wenn Sie auf endliche und eindeutige Weise festlegen, was ein Gehirn Ihrer Meinung nach mit Information anfängt, können wir eine Maschine entwerfen, die das leistet.' Pitts und ich haben das konstruktiv bewiesen. Aber können Sie sagen, was Gehirne Ihrer Meinung nach tun?« (McC, 183)

Unter dem Eindruck der Turing-Maschine kommt McCulloch zum Ergebnis: Was sich in endlichen Worten sagen lässt, das lässt sich auch in einer Maschine realisieren. Wer angeben kann, was seiner Meinung nach ein Gehirn leisten kann, der kann auch eine Maschine bauen, die das gleiche leistet. Daraus ergibt sich für McCulloch die Frage nach der Form: Der Mensch erkennt an der Natur Formen und überträgt sie auf Maschinen, mit denen er diese Formen nachbildet und sie selbständig unter eigener Steuerung ausführt. Idealerweise kann er an den Formen der Natur deren Schwachstellen erkennen und Maschinen bauen, die sie vermeiden und über die Formen der Natur hinausgehen. Gibt es dafür eine Grenze? Statt zu fragen, ob ein Dämon unsere Sinne täuscht, fragt McCulloch, ob unser Denken an Formen gebunden ist, über die es nicht hinaus kann. Das ist eine Verallgemeinerung eines ähnlichen Gedankens von Wittgenstein, wonach wir mit unserer Sprache nur die Grenzen der Sprache erkennen, sie aber nicht überspringen und von einem Außen sehen können. Die Sprache zeigt sich uns, aber nie vollständig. Wir kennen ihre Form nicht. Die Lebendigkeit der Alltagssprache und die Vielfalt der sich in unterschiedlichen Sprachspielen äußernden Lebensformen zeigt, dass wir niemals die vollständige Syntax der Sprache kennen, sondern nur die Syntax von einzelnen Sprachspielen. Jedes einzelne Sprachspiele hat immer zugleich die Neigung, über sich hinauszugehen und die eigene Syntax zu durchbrechen. Das ist seine Kreativität, ohne die die Sprache tot wäre.

Die Form der Zahl

Grundlage: Was ist eine Zahl, daß ein Mensch sie kennen kann, und ein Mensch, daß er eine Zahl kennen kann? 1961 (McC, 8-23)

Wenn es dem Menschen unmöglich ist, die Form der Sprache zu überschauen, sondern ihm die Sprache von Gott verliehen wurde, was ist dann mit den Zahlen? Ist mit ihnen der Bereich gegeben, der dem Menschen zugänglich ist? Kann mit den Zahlen und ihren Rechengesetzen die Form (Syntax) der Sprache beliebig genau angenähert werden, bis sich selbstbezüglich die Sprache als der Grenzwert der Sprache der Mathematik erweist? McCulloch kehrt die Frage um und fragt nach den Eigenschaften der Zahl, dank derer mit ihnen in der uns bekannten Weise gerechnet und operiert werden kann. Haben die Zahlen eine eigene Form? Das ist sicher nicht die Gestalt der Zahlzeichen wie z.B. der 1, der 2 oder der 5, auch wenn es wichtig ist zu verstehen, wie diese Zahlzeichen aus Hieroglyphen entstanden sind und deren ursprüngliche Bedeutung weiter mit sich führen (siehe den Beitrag Wie aus den Zahlen Bilder wurden; Link). Es geht um die Form der Zahlen im Ganzen, die Form der Gesamtheit aller Zahlen, in der Ausdrucksweise von Cantor um die Form der Mächtigkeit der Zahlen.

Kann überhaupt von einer Form der Zahl gesprochen werden, wenn niemand alle Zahlen abzählen oder auch nur vorhersagen kann, welche neuen Zahlenklassen wie z.B. die negativen, imaginären oder transfiniten Zahlen in Zukunft entstehen werden? Für McCulloch ergibt sich die Lösung mit David Hume (1711-1776). Ihm verdanken wir die Einsicht, nicht nach der statischen Form der jeweils einzelnen Zahlen, sondern nach der dynamischen Form des Prozesses des Zählens zu fragen. Für Hume war die traditionelle Logik in einem Widerspruch befangen: »David Hume begehrte auf. Wenn es nur eine Folge von Wahrnehmungen gibt und nicht eine Wahrnehmung von Folgen, dann konnte die Kausalität für ihn nur 'eine Denkgewohnheit' sein.« (McC, 12) Wer nur jedes Ereignis für sich betrachtet und sich z.B. daran gewöhnt hat, jeden Tag die Sonne aufgehen zu sehen, verlässt sich darauf, dass es morgen wieder so sein wird. Aber wer kann sicher sein, dass nicht ein unerwartetes Ereignis alles von einem Tag auf den anderen verändert? Im Grunde kann niemand mit Sicherheit aus vergangenen Erfahrungen auf die Zukunft schließen. Daher lehnte Hume den induktiven Schluss ab. Doch gab es für ihn eine wichtige Ausnahme: Nur bei den natürlichen Zahlen kann vorausgesagt werden, dass sie immer in der gleichen Weise weitergezählt werden können. Das lernen Kinder schon im Schulalter. Ein beliebtes Spielt geht so: Zwei Kindern denken sich eine Zahl, und wenn beide ihre Zahl nennen, hat der mit der größeren Zahl gewonnen. Schnell merken sie, dass immer der gewinnt, der als Zweiter seine Zahl sagt, müssen lachen und wiederholen voller Freude das Spiel bis es irgendwann langweilig wird.

Mathematisch gesprochen geht es um die Nachfolgerrelation von einer beliebigen Zahl n zu ihrem Nachfolger n + 1. Jede einzelne Zahl hat ihre eigene Form (es gibt keine zwei Zahlen, die identisch sind), aber für alle Zahlen gilt die gleiche Form des Zählens: Jeder Zahl folgt mit einem Abstand von 1 ihr Nachfolger. Mit dieser Eigenschaft ist nicht die Form einer einzelnen Zahl, sondern die Form des Zählens bestimmt. Es wird nicht mehr die Form einer einzelnen Zahl wahrgenommen, sondern es ist »eine Wahrnehmung von Folgen«, nämlich der Folge der gezählten Zahlen.

McCulloch sah in diesem Gedanken eine Wende von einer statischen zu einer dynamischen Form der Zahl. Das war für ihn der geniale Gedanke von Hume, dessen »großes Geschenk an die Mathematik« (McC, 13). Mit diesem Gedanken ist es gelungen zu erkennen, was die Form der Gesamtheit der Zahlen ist. Es geht nicht mehr um die Form der einzelnen Zahlen, sondern um die Form des Zählens, die sich in dem Gesetz zeigt, dass es für jede Zahl einen Nachfolger gibt. Niemals wird es möglich sein, solange zu zählen, bis aus dem Zählen eine Zahl entsteht, die das Nachfolger-Gesetz ist. Das ist nur möglich, wenn es gelingt, sich vom Zählen zu lösen und den Vorgang des Zählens von außen zu betrachten und seine Gesetzmäßigkeit zu erkennen. Diese Einsicht von Hume »erweckte Kant aus seinem dogmatischen Schlummer« (McC, 12). Hume hat erkannt, dass hinter der Form der einzelnen Zahlen eine tiefere Form verborgen ist, wie alle Zahlen durch das Zählen angeordnet werden können. Davon ausgehend hat Kant gefragt, ob in ähnlicher Weise hinter der Form aller einzelnen Gedanken eine dynamische Form verborgen ist, die als Form des Denkens bezeichnet werden könnte. Das war für Kant die Zeit: Jedes Denken vollzieht sich in der Zeit, und es kann nur etwas denken, das ebenfalls in der Zeit bestimmt ist, in der es sich verändert oder erhalten bleibt. Hegel hat diese Wende fortgeführt, als er mit dem Gedanken der Negation der Negation konsequent die traditionelle statische Logik in eine dynamische Logik der Prozesse erweiterte: Mit Negation der Negation ist nicht gemeint, dass zu der ursprünglichen These zurückgekehrt und endlos behauptet wird ›A ist wahr‹, ›nein, A ist nicht wahr‹, ›nein, A ist doch wahr‹ usf., sondern an der Negation wird der Prozess erkannt, in dessen Verlauf zunächst etwas behauptet (gesetzt) und anschließend negiert worden war. Während die Negation einfach das Gegenteil einer gegebenen Aussage behauptet, negiert die Negation der Negation die Vorstellung, dass eine Negation lediglich das Gegenteil das Vorhergehenden behaupten kann. Sie kann vielmehr wie die Beispiele von Hume und Kant zeigen zu einer Reflexion führen, die das versteht, was gerade geschieht.

Die Frage ist allerdings: Wird mit der Mathematik der umfassende Gedanke einer Dynamik reduziert auf mechanische und programmierbare Algorithmen, wie heute das Paradigma der Künstlichen Intelligenz lautet? Hatte Hume recht, dass ausschließlich für die Zahlen eine induktive Voraussage getroffen werden kann, während sich alles andere einer sicheren Voraussage entzieht? Im Verhältnis von Dynamik und Algorithmus wiederholt sich innerhalb der Mathematik die Frage nach festen oder offenen und lebendigen Syntaxen, die zur Frage nach der wörtlichen Bedeutung von Syn-Tax als Gemeinsamkeit und Zusammenspiel (syn) von Ordnungen (taxis) führt. Das war jedoch nicht mehr Thema von McCulloch. Um einen Ausblick zu geben: Es geht um das Möglichkeitsfeld einer Vielfalt von Syntaxen, in dem sich die einzelnen Syntaxen (Sprachspiele) der Zahl bewegen. Wird das Möglichkeitsfeld als der Darstellungsraum verstanden, in dem sich die Formen bewegen und von anderen möglichen Formen unterscheiden, kann mit Spencer-Brown gesagt werden: »Wenn wir also einen solchen Ausdruck durch seinen eigenen Darstellungsraum schießen (shoot), wird er beim Durchgang durch einen bestimmten Punkt an diesem Punkt als einfache Schwingung mit einer Frequenz proportional zur Geschwindigkeit seines Durchgangs beobachtbar sein.« (Spencer-Brown, 87)

Seymour Papert (1928-2016) – ein führender Vertreter der nachfolgenden Generation der Künstlichen Intelligenz, der jahrelang engster Mitarbeiter von Piaget gewesen war – ergänzt im Vorwort ein Zitat aus The Nature of Explanation von Kenneth Craik (1914-1945), der das Thema von McCulloch auf den Punkt bringt: »Unser Problem, um es noch einmal simpel zu betonen, ist nicht zu fragen, was für eine Art von Ding eine Zahl ist, sondern darüber nachzudenken, welche Art von Mechanismus so viele physikalisch mögliche oder unmögliche und doch widerspruchsfreie Prozesse darstellen könnte, wie eine Zahl es tut.« (Craik, 55, zitiert und übersetzt McC, 3)

Wird im Alltag ganz unbedarft gesagt, dass etwas eine Form hat wie z.B. die Form einer Vase oder die Form der Gesichtszüge eines Menschen, und wird gefragt, was die Form von dem jeweiligen Stoff unterscheidet, dessen Form sie ist (nach dem berühmten Beispiel: stell dir eine grinsende Katze vor, und jetzt stell dir das Grinsen ohne die Katze vor), so führt das auf die selbstbezügliche Frage nach dem Substrat der Form als Form oder gleichbedeutend nach der Form der Form. Am Beispiel der Größe und der räumlichen Gestalt sind dies die geometrischen und letztlich die Zahlen-Verhältnisse, die sich an einer Form zeigen. Unterschiedliche Stoffe können die gleiche Form haben, z.B. haben sowohl die Sonne wie ein Rad die Form des Kreises. Was an der Form unabhängig vom jeweiligen Stoff gilt, ist mit einem Ausdruck von Aristoteles das schema (Aristoteles, Phys. II.2, 193b31). Die Geometrie operiert mit Kreisen und Geraden unabhängig von den Stoffen, die kreisförmig oder gerade sind. Dank des gemeinsamen Schema können die Formen unterschiedlicher Dinge und Eigenschaften miteinander verglichen werden. Das geometrische Schema ist dasjenige an einer Form, wodurch sie zur Form wird. Lässt sich das Schema für sich betrachten?

Kant ging so weit zu sagen, »daß in jeder besonderen Naturlehre nur so viel eigentliche Wissenschaft angetroffen werden könne, als darin Mathematik anzutreffen ist« (MAN, AA 04: 470.13-15), d.h. wenn es ihr gelungen ist, sich von den jeweiligen bestimmten Stoffen zu lösen und deren gemeinsames Schema zu erkennen. Ähnlich sieht es McCulloch und spricht von der »Suche nach dem physiologischen Substrat des Wissens« (McC, 8). Ist die Form der Synapsen das Schema allen Denkens, so wie die geometrischen Kreise und Geraden das Schema aller räumlichen Größen sind? In gewisser Weise kann ich Rustemeyer recht geben, wenn er »McCullochs Physiologie des Wissens zu einer eindimensionalen Beobachtungssprache« tendieren sieht (Rustemeyer, 57), die sich mit der Neurophysiologie auf eine bestimmte empirische Wissenschaft beschränkt und diese zugleich wie die Geometrie als Schema allen Wissens sieht. Doch verstehe ich zugleich das Anliegen von McCulloch: Nachdem sich die Philosophie jahrtausendelang auf die Deutung der eigenen klassischen Werke zurückgezogen und darüber übersehen hat, wie sie fortlaufend unbesehen deren implizite Annahmen eines deterministischen Denkens tradiert hat, war eine empirische Arbeit notwendig, um an der Empirie des Nervensystems zu erkennen, was bisher übersehen worden war. Es bedurfte der Empirie, um den Denken einen neuen Schub zu verleihen.

Abschließend sei ein Hinweis gegeben, wie diese Idee weitergeführt werden kann. Gödel hat den Gedanken von Hume nochmals umgekehrt. Nachdem Hume unterschieden hatte zwischen der Form der einzelnen Zahlen und dem Prozess des Zählens, der eigene Formen annimmt, fand Gödel einen Weg, umgekehrt die Funktionen und Sätze, mit denen Prozesse beschrieben werden, ihrerseits auf Zahlen abzubilden. Der Grundgedanke ist einfach: So wie mit einem Computer alle Buchstaben, Zahlen und Zeichen wie Plus, Komma, Punkt, der Pfeil für Folgerungen, das Gleichheitszeichen usw. digitalisiert, d.h. auf duale Zahlen abgebildet werden, die nur aus 0 und 1 bestehen, so kann auch jede dynamische Form (z.B. der Ausdruck ›auf n folgt n + 1‹ für die Nachfolgerrelation) auf eine bestimmte Zahl abgebildet werden, wenn es nur gelingt, eine Abbildung einzuführen, die eindeutig ist. Das leistet die von Gödel konstruierte Gödelisierung. Im Ergebnis kann jede Zahl in zweifacher Weise gelesen werden: als eine gewöhnliche Zahl oder als eine Zahl, auf die eine Funktion abgebildet ist.

Diese Doppeldeutigkeit kann aufgehoben werden, wenn zwei Zahlenachsen unterschieden werden. Die eine Achse sind die üblichen Zahlen, die andere Achse die Bewegungsgesetze der Zahlen (die Formen des mathematischen Operierens), die wiederum als Zahlen dargestellt werden können (v. Foerster, Pörksen, 87f). Das ergibt topologisch gesprochen einen Torus (einen Reifen): Zum einen bildet der Reifen im Ganzen einen Kreis, zum anderen bildet an jedem Punkt der Durchschnitt durch den Kreis ebenfalls einen Kreis (seine Dicke). Mit dem Kreis sind zwei Schleifen miteinander verbunden, die sich wechselseitig ergänzen oder blockieren können. V. Foerster hat diesen Entwurf schrittweise weiter verallgemeinert (v. Foerster 1970): Der große Kreis steht für die Syntax, der kleine Kreis (der jeweilige Durchschnitt) für die Semantik. Mit der Syntax wird festgelegt, wie Worte miteinander verknüpft werden können (das entspricht den dynamischen Formen der Zahlen wie z.B. die Nachfolgerrelation für das Zählen), mit der Semantik kann an jeder Stelle der Syntax die Vielfalt aller zur Verfügung stehenden Bedeutungen (Worte und ihre Erläuterungen) eingesetzt werden (das entspricht den einzelnen Zahlen, die gezählt werden können). In meinem Verständnis ist dies die mathematische Beschreibung des Darstellungsraums der Formen, von dem Spencer-Brown gesprochen hat. Ein Gebilde dieser Art war ohne Frage das Ziel von Wittgenstein, das sich nur mit den weiterführenden Ideen von Gödel und Turing verwirklichen lässt.

Ist es einmal gelungen, die beiden Arten der Formen der Zahl auf einem Torus abzubilden, dann kann gefragt werden, ob dieser Torus seinerseits dynamisch verändert und z.B. in das gewundene Möbius-Band umgeformt werden kann. Mit Bewegungen dieser Art entsteht ein dritter Freiheitsgrad, über den McCulloch nach der Begegnung mit Gotthard Günther nachzudenken begonnen hat, der ebenfalls nach einer Logik suchte, die über die bekannten zwei Wahrheitswerte hinausgeht.

Formensehen (form vision)

Grundlage: Was bringt mein Hirn in Tinte zu Papier (1964) (McC, 230-239)

Die Form der Zahl ist ein Beispiel für eine Form, die nicht mit den Sinnen empfunden werden kann. Zahlen können nicht gesehen, gehört, geschmeckt, gerochen oder betastet werden. Es ist nicht möglich, um die Zahlen herumzugehen und sie von vielen Seiten aus zu erkunden, bis es gelingt, sich ein Bild von den Zahlen zu machen. Die Form der Zahlen versteht nur, wer beim Rechnen und im Umgang mit den Zahlen auf eine eigene Weise ein Gefühl dafür bekommt, was die Zahlen sind. Viele Naturwissenschaftler erkannten, dass dies auf eine neue Art zur Frage führt, von welchem Beobachterstandort aus etwas wie die Zahlen untersucht werden können.

»Aber ich bin sicher, daß für jeden empirischen Wissenschaftler, für den die Existenz so primär ist wie für einen wahren Thomisten, hinter dieser gespenstischen Fassade die alte aristotelische Substanz lauert. Sie zeigte sich Helmholtz als 'locus observandi', Einstein als 'Bezugssystem des Beobachters', Russell als 'das egozentrische Besondere einer damit verbundenen Denotation'. MacKay macht sie zum Unterschied zwischen der Sprache des Beobachters und der des Schauspielers.« (McC, 184)

Mit Beobachterstandort kann nicht mehr gemeint sein, dass es im Raum einen erhöhten Ort wie einen Turm, eine Warte oder einen Hügel gibt, von dem aus die Umgebung überschaut werden kann. Das Beispiel der Zahlen lehrt, dass es nur möglich ist, sich in den Prozess zu begeben und aus ihm heraus seine Form zu verstehen.

Das ist die Frage, auf die der Text zum Mysterium iniquitatis hingeführt hatte.

»Es betrübt mich, daß weder ich noch irgend jemand sonst sich bis jetzt einen anderen speziellen Mechanismus ausgedacht hat, der das Formensehen erklären kann.

Vielleicht werden in dieser 'besten aller möglichen Welten' Neurophysiologen wie Physiker gezwungen, 'auf einem schlechten Tuch mit einem krummen Queue und ovalen Bällen' Billard zu spielen. Schon Russell hat bemerkt, dass die Erklärung für Geist erst dann materialistischer geworden ist, als unsere Materie weniger materiell wurde.« (McC, 185)

Im amerikanischen Original: »What grieves me is that neither I nor anyone else has so far imagined another specific mechanism to account for form vision.« (McCulloch 1965, 163)

Ist das Formensehen die intellektuelle Anschauung, von der die Philosophie spricht? Wenn das Formensehen darauf beschränkt wird, etwas in die Anschauungsform von Raum und Zeit zu bringen, kann das so gesehen werden. Anschauung ist im Sinne von Hegel die »empfindende Intelligenz« (Hegel, § 447Z). Sie nimmt das noch Unbekannte auf, versteht es als Unbekanntes (Verwunderung, thaumazein) und wirft »den Inhalt der Empfindung als außer sich Seiendes [...] in Raum und Zeit hinaus« (Hegel, § 448). Aber das von McCulloch gemeinte Formensehen geht weiter und enthält Züge der Vorstellung und der Einbildungskraft (phantasia). Es vermag über das gegebene Unsichere hinaus eine Form zu bilden und diese im Weiteren zu überprüfen und zu korrigieren. Aber auch die Vorstellung enthält noch zu stark eine subjektive Komponente. Das Formensehen sieht am Gegebenen etwas und geht nicht einfach aus der Einbildungskraft hervor. Es hat gewissermaßen einen Instinkt, der spontan in die richtige Richtung geht. Das Formensehen muss nicht alles irgendwie Denkbare ausprobieren und willkürliche Phantasien entwerfen, sondern kann sich darauf verlassen, von einem zutreffenden Gespür geleitet zu werden.

Ein Beispiel ist der Goldene Schnitt. McCulloch hat nach eigener Aussage in seiner Studienzeit »zwei Jahre damit verbracht« um zu zeigen, dass Menschen zwei Rechtecke erst dann unterscheiden können, wenn diese sich in der Größe um mehr als ein Zwanzigstel unterscheiden, aber mit einer wesentlich größeren Genauigkeit erkennen können, ob ein Rechteck vom Goldenen Schnitt abweicht, ohne den Zahlenwert des Goldenen Schnitts zu kennen (McC, 237). Niemand kann das erklären. Es gibt offenbar eine Intuition für den Goldenen Schnitt.

»Der goldene Schnitt ist ein Verhältnis, das sich von einer Turingmaschine nicht ohne unendliches Band oder in weniger als unendlich langer Zeit berechnen läßt. Er ist streng genommen unfaßbar. Und doch können ihn endliche Automaten wie wir erfassen. Er entsteht auch nicht aus einer Menge von Wahrscheinlichkeiten, oder aus einer Faktorenanalyse von Daten, oder von Beziehungen von Beobachtungen, sondern ergibt sich als Einsicht, als Vermutung, wie jede andere Hypothese, die natürlich und einfach genug ist, um in der Naturwissenschaft nützlich zu sein. Er hat mehr Ähnlichkeit mit den richtigen Begriffen der klassischen Physik als mit den beschreibenden Gesetzen, den Kurvenanpassungen, die in der Psychologie herumspuken.« (McC, 238)

Der Goldene Schnitt ist für McCulloch ein Hinweis auf das triadische Denken. Damit ist nicht gemeint, dass die dyadische Logik von zwei Werten wie p und nicht-p (¬p) auf einen dritten Wert erweitert werden muss, der als unsicheres oder bloß-wahrscheinliches p gilt, sondern dass es neben Syntax und Semantik eine dritte Dimension gibt, in der sich das Denken bewegt. Spencer-Brown sieht diese Dimension im imaginären Wert (Spencer-Brown, xxii). Es geht um die Fähigkeit des Nervensystems, sich aus einem Modus zu lösen, der auf wiederholbare, automatisierbare, bereits eingeführte Prozesse beschränkt ist, und in einen anderen Modus zu gelangen, in dem es kreativ denken kann. In diesem Sinn ist die Frage an die mit neuronalen Netzen konstruierten Maschinen der Künstlichen Intelligenz, ob sie zu einer Leistung dieser Art fähig sind. Bleiben sie dem Rahmen verhaftet, der ihnen antrainiert wurde, oder können sie von sich aus Formen sehen, die der Mensch, der die neuronalen Netze entworfen und programmiert hat, noch nicht zu sehen vermochte und möglicherweise nicht einmal versteht, welche Formen die von ihm geschaffene Künstliche Intelligenz zu sehen imstande ist.

Wenn ich einen Text lese, genügt es nicht zu verstehen, in welcher Sprache (Syntax) er geschrieben ist und von welchem Gegenstand (Semantik) er handelt, sondern es ist darüber hinaus die Eigenlogik zu verstehen, von der dieser Text in sich selbst bewegt ist. McCulloch wählt als Beispiel einen Vers von Shakespeare, den er »Mitte Zwanzig, für einen Verein von Anwälten schrieb« (McC, 232). Er wurde als Sonnet 108 veröffentlicht (McC, 233):

| Was bringt mein Hirn in Tinte zu Papier

Das nicht mein treues Herz für dich ersann? Was sag ich neu, was seh ich neu an dir Das dich und meine Lieb umschreiben kann? |

What's in the brain that ink may character,

Which hath not figur'd to thee my true spirit? What's new to speak, what new to register, That may express my love or thy dear merit? |

Wer einem geliebten Menschen seine Liebe bezeugen möchte, wird sich nicht darauf beschränken, hierfür die richtige Syntax und den Gegenstand (die Semantik) zu finden, sondern in der Art seiner Sprache das Gefühl der Liebe zum Ausdruck bringen. Der Liebesbrief mag noch so unbeholfen geschrieben sein, wenn der Empfänger (die Empfängerin) das sich darin äußernde Gefühl spürt, kommt er an. Umgekehrt mag jemand noch so gut einen perfekten Liebesbrief zu imitieren, er wird leer bleiben und enttäuschend wirken.

McCulloch weiß, dass sich das nicht wiederum in Worten ausdrücken lässt. Es ist für ihn mit der Frage vergleichbar: Wie ist es möglich, dass aus Komponenten, die für sich jeweils unsicher sind, dennoch etwas Sicheres entstehen kann? (McC, 236) Und zugleich gilt die Einschränkung, dass Automaten starr sind. Sie ermöglichen nicht einmal eine Induktion, geschweige denn eine Abduktion. Eine Induktion enthält eine Gewöhnung an bestimmte Erfahrungen, was für keinen Automaten möglich ist. »Bei Automaten gibt es keine 'Gewohnheitsbildung'.« (McC, 236) Stattdessen wurde versucht, mit Wahrscheinlichkeitskalkülen zu arbeiten. Das führt McCulloch zu seiner Ausgangsfrage zurück. »Der nächste Schritt wäre offensichtlich, einen Prozeß der Konzeptbildung zu postulieren. Genau hier findet der Sprung vom Abwägen der Möglichkeiten zum Aufstellen von Hypothesen statt.« (McC, 236) Mit diesem Thema beschäftigten sich bereits damals Minsky und Papert, und daraus sollten später die Neuronalen Netze hervorgehen.

Die einzige Annäherung sieht er in der Abduktion, die von Peirce gegenüber der Induktion und Deduktion als dritte Beweisform wieder entdeckt und neu begründet worden war. »Die dritte Beweisform, die Abduktion, geht von der Regel aus und vermutet, daß die Tatsache dieser Regel gehorcht: Alle Menschen mit Tuberkulose haben Beulen, Mr. Jones hat Beulen, vielleicht hat Mr. Jones Tuberkulose.« (McC, 232) Was ist daran das Ungewöhnliche? Mit der Abduktion wird nicht einfach blind geraten, sondern die Vermutung muss ein Gefühl dafür enthalten, warum gerade diese, zunächst unwahrscheinliche Hypothese erfolgversprechend sein könnte. Wie können wir aus einer Vielzahl von Möglichkeiten diejenigen auswählen, denen es nachzugehen lohnt? Warum sind wir nicht darauf angewiesen, alles ausprobieren oder sonstwie willkürlich und zufällig vorgehen zu müssen. Was ist der kreative Instinkt? Wie lässt er sich im Nervensystem nachweisen? Es ist zu vermuten, dass diese Ideen aus dem Bereich kommen, der zunächst nicht von den sinnlichen Reizen zum Gehirn übertragen wurde. Offenbar gibt es doch eine Art Widerhall, der begleitend zu den übertragenen Reizen mit übertragen wurde und dort kreative Ideen anzuregen vermag.

McWarren schließt mit der Frage:

»Wir sehen also überall dasselbe Problem. Uns fehlt eine triadische Logik. Wir wissen nicht, wie wir natürliche und einfache Hypothesen aufstellen können. Wir haben zur Zeit keine Theorie, die jene Abduktionen erklärt, die unsere Evolution ermöglicht, unsere Ontogenese sichergestellt und unser Leben erhalten haben. Die Frage bleibt: Was bringt mein Hirn in Tinte zu Papier?« (McC, 239)

Siglen

McC = Warren McCulloch: Verkörperungen des Geistes, Wien, New York 2000 [1965]

Literatur

Tara H. Abraham: (Physio)Logical Circuits: The Intellectual Origins of the McCulloch-Pitts Neural Networks

in: Journal of the History of the Behavioral Sciences, Vol. 38(1), 3-25 Winter 2002

Giorgio Agamben: Mysterium iniquitatis. Die Geschichte als Mysterium. Universität Fribourg Schweiz, 13. November 2012; PDF auf der Website www.unifr.ch

Alex Andrew: Tribute to the Life and Work of Rook McCulloch

in: Kybernetes Vol. 22 (1993) No. 3, Seite 4

Michael A. Arbib: Warren McCulloch's Search for the Logic of the Nervous System

in: https://www.researchgate.net/publication/12512395, 2019 [2000]

Aristoteles: Physik, in: Schriften Bd. 6, Hamburg 1995

Detlef Borchers: Zahlen, bitte! Von 2(AND)1(OR)0(NOT) – die wegweisende McCulloch-Pitts-Zelle

in: Telepolis vom 16.11.2021

Kenneth Craik: The Nature of Explanation, Cambridge 1943

Heinz v. Foerster (1970): Computing in the Semantic Domain

in: Annals of the New York Academy of Sciences, 184 (1971), 239-241 [1970]

Heinz v. Foerster (1973): Über das Konstruieren von Wirklichkeiten

in: n derselbe: Sicht und Einsicht, Braunschweig 2001 [1973]

Heinz von Foerster (1995): Metaphysics of an Experimental Epistemologist

in: Roberto Moreno Diaz/José Mira-Mira (Hrsg.): Brain Processes, Theories and Models. Cambridge, London 1995, 3-10; vordenker.de

Heinz von Foerster, Bernhard Pörksen: Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners, Heidelberg 2016 [1998]

Eberhard von Goldammer: Heterarchie - Hierarchie, in: vordenker.de 2003

Gotthard Günther: Number and Logos (1970/1995)

Erstmals veröffentlicht in: Axel Ziemke und Rudolf Kaehr (Hg.): Selbstorganisation - Jahrbuch für Komplexität in den Natur-, Sozial- und Geisteswissenschaften, Band 6 "Realitäten und Rationalitäten", Berlin 1995 (Duncker & Humblot), 318-348; als PDF in deutscher Übersetzung abrufbar bei vordenker.de

Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, Band 3

in: Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Werke in 20 Bänden. Band 10, Frankfurt am Main 1970 [1830]

Immanuel Kant: Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft, zitiert als MAN

in: Akademie-Ausgabe Bd. IV, Berlin 1911 [1786], S. 465-565; Korpora; zeno

Lawrence Kubie: A theoretical Application to some neurological Problems of the Properties of Excitation Waves which move in closed Circuits

in: Brain (1930) 53,166-177

Warren McCulloch (1945): A Heterarchy of Values Determined by the Topology of Nervous Nets,

in: Bulletin of Mathematical Biophysics, Band 7, 1945, 89-93; PDF bei vordenker.

Warren McCulloch (1954): Frank Henry Pike: 1876-1953

in: Science Vol. 119, May 1954, Seite 634

Warren McCulloch (1965): Embodiments of Mind, Cambridge, Massachusetts 1965

Gualtiero Piccinini: Computations and Computers in the Sciences of Mind and Brain, Pittsburgh 2003

Dirk Rustemeyer: Gehirnmaschinen – Über Warren S. McCulloch, Embodiments of Mind (1965)

in: Dirk Baecker (Hg.): Schlüsselwerke der Systemtheorie, Wiesbaden 2021³ [2005], 49-58

Neil R. Smalheiser: Walter Pitts

in: Perspectives in Biology and Medicine, Volume 43, Number 2, Winter 2000, 217-226

George Spencer-Brown: Laws of Form, Gesetze der Form, Lübeck 1997 [1969]

Walter Tydecks: Kybernetik nach Gregory Bateson, Bensheim 2019

unter: http://www.tydecks.info/online/themen_bateson_kybernetik.html