Walter Tydecks

5. Der noch unbereitete Körper einer neuen Mathematik

Inhaltsverzeichnis

Kepler und Tycho Brahes Weg zu Gott (Brod)

Das Gold der Mathematik (Perutz)

chora – Mathematik jenseits der Sprache (Lacan)

Von allen Seiten unverstanden ging gerade deshalb von Johannes Kepler eine besondere Wirkung auf die jüdische Tradition in Prag aus. Mit Brahe und Kepler entstand etwas Neues, das in seiner Unfertigkeit, ja Unbeholfenheit die visionäre Kraft der jüdischen Gelehrten ansprechen musste. »Noch nicht bereitet« ist die Luther-Übersetzung von »golem« in Psalm 139 Vers 16, ein Embryo, noch nicht zur vollen Lebendigkeit erwacht. Und musste nicht eben so auch die im Entstehen begriffene neue Mathematik wirken, wie sie sich in Prag um 1600 zeigte? Das ist die Vision, um die es hier gehen soll.

300 Jahre später wurde diese Vision in Prag wieder wachgerufen, als mit dem Abriss des Judenviertels und dem bedrohlich werdenden neuen Antisemitismus die jüdische Gemeinde in eine existenzielle Krise geriet. Die Vätergeneration hatte sich fast vollständig assimiliert und von den osteuropäischen Strömungen wie dem Chassidismus entfernt, als eine neue Generation von Schriftstellern sich der eigenen Identität vergewissern musste. Künstlerisch standen sie im Umkreis der europäischen Avantgarde (Symbolismus). In Prag interessierten sie sich für den legendären Rabbi Löw (ca. 1520 - 1609), der selbst einen Golem verfertigt haben soll, den jüdischen Geschäftsmann und Finanzier des Judenviertels Mordechai Meisl und – was überraschen mag – die Naturforscher Brahe und Kepler, alle Zeitgenossen unter Kaiser Rudolf II um 1600.

Max Brod (1884 - 1968) schrieb vor dem 1. Weltkrieg in den Jahren seiner engen Freundschaft mit Kafka (1883 - 1924) den Roman Tycho Brahes Weg zu Gott. Der Roman ist Kafka gewidmet, dem im Herbst - Winter 1912-13 mit den Erzählungen Das Urteil und Die Verwandlung der Durchbruch zum eigenen Stil gelang. Zur gleichen Zeit entstand Gustav Meyrinks (1868 - 1932) Roman Golem 1908 - 1913. Wenig später folgten 1927 sein Roman über John Dee Der Engel vom westlichen Fenster und von Leo Perutz (1882 - 1957) der Roman Nachts unter der steinernen Brücke, begonnen 1924 und 1943 - 1951 fertiggestellt.

Währenddessen wagte in Paris die Mathematiker-Gruppe Bourbaki eine Wende in der mathematischen Grundlagenforschung. Nach den Fehlschlägen der an Platon orientierten axiomatischen Mathematik gaben sie es ganz auf, die Mathematik auf ein einheitliches, widerspruchsloses Axiomensystem zu gründen und beschränkten sich auf einen bewusst unfertig gelassenen Corpus von sogenannten »Mutterstrukturen«, womit die algebraische, topologische und Ordnungsstruktur gemeint sind. Diese Strukturen lassen sich nicht aufeinander zurückführen und können daher nur einen groben Rahmen für die Mathematik abgeben. Es bleibt offen, ob neue Sichtweisen hinzukommen, die die Mathematik ganz anders sehen. Stattdessen wurde konsequent eine Diagramm-Technik eingeführt, um Parallelen zwischen verschiedenen Gebieten (insbesondere Algebra und Topologie) herauszuarbeiten. Das öffnete den Weg für die neuen bahnbrechenden Erkenntnisse der Mathematik der 1950er Jahre (Hirzebruch, Atiyah, Singer) und ihre Anwendung in der Physik (Lie-Gruppen, Lie-Algebra in der Teilchenphysik).

Im Paris der 1930er Jahre gab es die erstaunlichsten Querbeziehungen. So fand Bourbaki Resonanz bei den Surrealisten (von denen sich Queneau besonders intensiv mit der Mathematik beschäftigte), in der Philosophie und in der Psychoanalyse, als Lacan immer bewusster Elemente der Mathematik (so auch der Titel des Werks von Bourbaki) in seine Arbeiten übernahm. Diese Entwicklung nahm ihr vorläufiges Ende, als 1973 Julia Kristeva in einer Arbeit über die Revolution der poetischen Sprache bei Platon auf den Begriff zurückkam, der sich in seinem Werk nicht einpassen ließ und dessen Bedeutung in eine dem biblischen »golem« verwandte Richtung weist: chora, was mit Feld, Ort, Sitz, Halt, Mutter, Amme assoziiert werden kann. chora ist das Dunkle, Mütterliche, wo sowohl die Mathematik wie die Poesie ihren Anfang nehmen und ihre Entwicklungsmöglichkeiten finden.

Kepler und Tycho Brahes Weg zu Gott (Brod)

Tycho Brahe und Johannes Kepler verkörpern die zwei Seiten im Moment des Umschlags der antiken und mit der Renaissance wiederbelebten Mathematik zu einer neuen Mathematik. Tycho Brahe steht noch auf der Sonnenseite. Er hält einen Hof wie ein König, versucht sich als Architekt und Gärtner, regiert wie ein Patriarch, und doch ist dies bereits gebrochen durch seine Leidenschaft für die Astronomie. Seine Frau, seine Kinder und das Gesinde entgleiten ihm, da seine volle Aufmerksamkeit nur der Astronomie gilt. Wenn er zurückkehrt in die königliche Pose, muss das lächerlich wirken. Aber auch in der Astronomie findet er noch keine Ruhe und innere Konzentration. Zwar erkennt er die Mängel des überlieferten Systems, aber in der für ihn typischen Manier will er ein eigenes, unmögliches tychonisches System schaffen, in dem das ptolemäische und das kopernikanische Weltbild zu einem Kompromiss vereint sind. So will er es allen recht machen. Ja, und er nimmt sogar das eigene Gefangen-Sein in den Konventionen wahr. Er wagt es nicht, »Dinge, die mit dem Zeitgeschmack verknüpft waren« (Brod, S. 15) anzutasten.

Er hat das Gefühl, von niemandem verstanden zu werden. Und für einen Außenstehenden ist auch kaum zu verstehen, was er eigentlich will. Seine ganze Hoffnung geht daher auf Kepler, dass der von der fachlichen Seite seine Ideen aufnimmt und zuende führt. Im Innern zerrissen, kann er aber auch Kepler nur widersprüchlich entgegenkommen. Je stärker Kepler seine revolutionären Ideen aufnimmt und sein halbherziges tychonisches System ablehnen muss, was er im Grunde hofft und von ihm erwartet, desto mehr spielt er den Gekränkten und fällt zurück in die höfische Haltung der Missgunst und des Ehrneids, als wolle Kepler ihm seinen Erfolg stehlen.

Und er ist verwirrt von Keplers Erscheinung. Brod führt Kepler mit deutlich golem-haften Zügen ein, »mit dem kleinen, wie unreifen, unentwickelten Gesichtchen« (Brod, S. 20). Merkwürdige Gestalten gab es sicher genug in Prag, so dass das noch hingehen mag. Aber Kepler zeigt zugleich ein ausgeprägt depressives Verhalten.

»So war Kepler. Er hatte kein Herz. Und deshalb eben hatte er von der Welt nichts zu fürchten. Er hatte kein Gefühl, keine Liebe. Und deshalb war er natürlich auch von den Verirrungen des Gefühls sicher« (Brod, S. 163).

Aber auch das ist noch nicht, was Kepler ausmacht. Je länger Kepler sich bei Brahe aufhält und dem Romanleser seine Art zu denken und zu rechnen vorgeführt wird, das Aufflammen seines Interesses, sowie es um fachliche Fragen geht, ansonsten aber seine kaum von Gleichgültigkeit zu unterscheidende Freundlichkeit gegenüber allen, sein fast demonstratives Hinwegsehen über alle Intrigen, von denen es in der Umgebung von Brahe genug gab, wird dieser Zug klarer:

»Die Arbeit schien in seinem Kopfe gleichsam in stetem Flusse, in immer neuer Umformung begriffen, sie zehrte sich selbst auf, verdaute sich selbst und bildete sich ganz im Dunkeln, Unbewussten allmählich zur endgültigen Gestalt. So lebte er in dem sich anhäufenden Material wie in seinem natürlichen Element, fühlte daher eigentlich nur sehr selten das Bedürfnis, sich seiner Gedanken durch die Niederschrift zu entledigen. Sein außerordentliches Gedächtnis unterstützt ihn, … alles für den einen mystischen Augenblick bereitzuhalten, in dem ihm aus Nähen und Fernen seine 'Gesetze' auftauchen sollten. Bis dahin … nahm er alles bloß als vorläufige, förmlich unwirkliche Feststellungen hin. Er hatte sein Herz an keine Theorie gehängt, zitterte für nichts und sehnte nichts herbei, verwarf mit Leichtigkeit seine eigene frühere Überzeugung, … war im wahrsten Sinne des Wortes frei und unbefangen« (Brod, S. 95).

Kepler lebt wie in einer anderen Welt. Sein körperliches Dasein wird mit der Mathematik buchstäblich eins. »Nur Zahlen kamen von seinen Lippen«, und »er schwamm schon wieder in seinem Zifferozean«. Von seinem wirklichen Dasein bleibt dagegen »nur ein grämlicher, undeutlicher kleiner Schatten seines Wesens übrig« (Brod, S. 94, 99, 21).

Der Golem ist ganz neu konstruiert. Hatte in der klassischen Legende der Kabbalist den Golem aus Lehm geformt und ihm dann Leben einhauchen wollen, indem er ihm die richtigen Worte gab, d.h. in der hebräischen Schrift, in der Buchstaben und Zahlen identisch sind, die richtigen Zahlen, so lebt Kepler gleichsam ganz im Reich der Zahlen. In diesem Sinn scheint er direkt aus dem Bereich zu kommen, wo der Kabbalist seine Spekulationen ansetzt.

In Kepler geht das Wesen des Golem vom unfertigen Menschen über auf die unfertige Mathematik. Oder anders herum gesagt: In Kepler verkörpert sich das unfertige, golem-hafte Wesen der Mathematik. So wird Kepler für Brod die Vision des unfertigen Körpers einer neuen Mathematik.

Das ist eine unvorstellbare Verwandlung, eine gewissermaßen rückwärts gelesene Alchemie, und dieser Gedanke wird bei Kafka und Perutz wiederkehren.

Kepler geht instinktsicher seinen Weg, findet Schritt für Schritt bei Brahe alles was er sucht. In mühseliger jahrzehntelanger Arbeit hatte Brahe ein damals einzigartiges Faktenwissen zusammengetragen. Oft genug hatte er sich von der königlichen Welt abgewandt und seinen Instrumenten gewidmet und überhaupt eine erste Sternwarte gebaut. Auf seine Art hatte er eine Arbeitsweise entwickelt, die eher den Handwerkern und zurückgezogenen Gelehrten glich als den Adligen, aus dessen Kreisen er kam und von denen er deswegen verachtet wurde. Kepler war dieser Weg versperrt. Aufgrund eines Augenleidens war er unfähig, genaue Himmelsbeobachtungen durchführen zu können. Auch diese eingeschränkte Sinnlichkeit gehört zu seinem Persönlichkeitsbild. Aber bei Brahe konnte er alles bekommen, was ihm fehlte. Und ohne je zu drängeln folgte er einfach blind seiner inneren Bestimmung in der Sicherheit, dass Brahe ihm trotz seiner Unentschlossenheit, wissenschaftlichen Eifersucht und all des Trubels an seinem Hof schließlich alles überlassen würde.

Brahe weiß nicht, was er von Kepler halten soll. In Keplers Unfertigkeit droht auch Böses zu stecken, doch wird dies nie greifbar. Es bedarf dreier weiterer Begegnungen, um die Übergabe des Wissens an Kepler perfekt zu machen und damit den Übergang der Mathematik in die Wege zu leiten. Kaiser Rudolf II musste den Rabbi Löw treffen, und Brahe musste anschließend erst dem Rabbi begegnen und dann dem Kaiser, genau in dieser Reihenfolge. Brod gelingt eine Konstruktion, wie sie dann zum Grundmuster des Romans von Perutz werden wird.

Als Rabbi Löw zurück von der Audienz beim Kaiser Tycho Brahe begegnet, der als nächster beim Kaiser eintreten wird, kommt es zum Gespräch. Rabbi Löw erinnert an die Geschichte der Demütigungen der Juden in Prag. Und erstmals fühlt Brahe sich verstanden.

»Gierig hörte Tycho zu. Und nun erschien ihm wirklich das Volk der Juden, heimatlos und flüchtig wie er, stets angefeindet wie er, in seiner Lehre mißverstanden wie er und dennoch an ihr festhaltend, ausgeraubt und verwundet wie er, dieses Volk der Mißerfolge, förmlich als ein Symbol seines eigenen Lebenswandels« (Brod, S. 274).

Und ich bin sicher, dass Tycho Brahe in diesem Moment eine Erfahrung nacherlebt, die wenige Augenblicke zuvor auch dem Kaiser im Gespräch mit dem Rabbi widerfahren war. So hat er nicht nur sich selbst erkannt und verstanden gefühlt, sondern war innerlich eingestellt auf den Kaiser.

Tycho Brahes inneres Erzittern wird vom Rabbi wahrgenommen. In wenigen Sätzen beschreibt Brod die höchste Qualität, deren ein Gespräch fähig sein kann:

Rabbi Löw »hatte, wie in Verzückung, die Augen halb geschlossen und wiegte den Oberkörper in langsamen Rhythmen hin und her. Sein Antlitz drückte zugleich Inbrunst des Gefühls wie Scharfsinn der Unterscheidung aus, welch letztere aber keine leere Spitzfindigkeit, sondern freudige Sorgfalt war, der Erhabenheit des Gegenstandes angemessen. So war hier im Dienste Gottes aus dumpfer Innigkeit und Bewusstheit, aus ebendenselben beiden widerstrebenden Richtungen, die Tychos Seele zerrissen, eine lebendige Einheit geworden, die sich unmittelbar auf Tycho übertrug und ihn als etwas Naheverwandtes schon durch den bloßen Tonfall der Worte überzeugte« (Brod, S. 275).

Während Brahe ohne es wissen nachempfindet, wie schon vor ihm der Kaiser auf den Rabbi reagiert hatte, spricht der Rabbi jetzt aus, welche Lehre er beim Kaiser bestätigt gesehen hatte: Gott ist schwach, wir müssen ihn stützen. Und das gilt auch für die Könige und die Lehren, die als Gottes Ebenbild unter die Menschen gesetzt sind. Das gilt für die Väter und alle, in denen sich die göttliche Ordnung unter den Menschen verkörpert. Sie bieten nicht den Schutz und die Kraft, unter denen sich jemand bergen kann, sondern umgekehrt sind sie darauf angewiesen, gestützt zu werden und dass ihnen auf Erden eine Stätte bereitet wird. Der Tempel des Salomo wurde nicht von Gott den Menschen auf Erden geschenkt, als Symbol der Symbole, sondern in mühevoller Arbeit für den Gott errichtet, damit er auf Erden einen Ort der Ruhe findet.

Das heißt für die Astronomie und die Mathematik, dass sie sich nicht bequemen können mit einfachen Symbolen wie der Kreisgestalt der Himmelsbewegungen, um dann in einer andächtigen, gottesdienstartigen Huldigung darauf ihre Wesensschau aufzubauen, sondern dass umgekehrt harte Arbeit notwendig ist, um aus den zerstreuten Elementen der Erkenntnis eine komplexe, ständig im Werden begriffene Theorie aufzubauen, und auf diesem Weg Gott zu dienen. Die Naturwissenschaft kann nicht länger der Theologie in dem Sinn als Magd dienen, dass sie lediglich in der Natur nach Beispielen sucht, die bestätigen und in der Anschauung verdeutlichen, was von der Theologie bereits als Wesen gewusst ist, sondern sie muss ihren eigenen Weg gehen, und wird gerade dann auf diesem Weg zu Gott finden, wenn es ihr gelingt, eigenständige Leistungen zu erbringen. Das ist auch gegen Platon gerichtet, der empfohlen hatte, die Messungen der Schattenwelt, wie er das irdische Leben verstand, zu verlassen, sich davon frei zu machen und direkt das Licht der Sonne zu schauen.

Das Verhältnis zur Theologie ist neu zu klären und findet in Gesprächen wie dem von Brahe und Rabbi Löw ein neues Ideal. Wie Brod das Gespräch schildert, war auch der Rabbi Löw zutiefst bewegt. Auch die Wege seines Denkens können von den neuen Wegen der Wissenschaft berührt und verändert werden. Dazu ist es seinerzeit offenbar nicht gekommen, aber Brod trifft in seinem Roman genau den Punkt, der wenigstens heute rückblickend als die Hoffnung gefasst werden kann, die damals greifbar nahe lag.

Gleich darauf geht Brahe zum Kaiser. Unter dem Eindruck des Gesprächs mit dem Rabbi Löw sieht er alles ganz neu. Die Gemälde von Bartholomäus Spranger erscheinen wie der Beweis dieser Schwäche Gottes, die sich auf den Kaiser übertragen hat.

Spranger Hermes und Athene, Fresko in der Prager Burg, ca. 1585

Es ist offen, welches Bild gemeint ist. Dies ist ein mögliches Beispiel

Urheber: By Bartholomäus Spranger - Web Gallery of Art: Image Info about artwork, Gemeingut, Link

»Auf Tycho machte das Bild mit seinen hellbläulichen, frostigen Tinten, mit seiner traditionellen, ohne jeden herzlichen Einfall abgeleierten Ausführung einen unendlich, geistlosen, widerlich süßen, ja lasterhaften Eindruck. Welche ungesunde Verirrung: der ehrsame Bürgersmann, die Mäßigung in Person, muß die Maske der Unzucht anlegen, um dem tugendhaften, strengen, niemals lachenden Kaiser zu gefallen! … Plötzlich schien es ihm, als gäbe es hier in der Burg überhaupt nichts Jugendliches. Auch die traurigen Zimmer mit ihrem teuren, alten Gerümpel, … bekamen … etwas Schlaffes, Verfallenes, Verrunzeltes. … Oh, Gott selbst war ein Greis, dachte Tycho jetzt, Gott ist hier in diesem öden Schloß Hradschin wie in seinen letzten Zufluchtsort eingeschlossen und wartet auf sein Ende« (Brod, S. 283f).

Endlich fühlt Brahe sich innerlich frei, auch die letzten Regungen der Wut und Schadenfreude zu überwinden. Direkt stellt er die Frage: Was sucht der Kaiser in all den Kunst- und Naturschätzen, die er um sich herum aufhäuft? Er sehnt sich nach Vollkommenheit, und vermag doch nicht mehr, als zusammenhanglose Bruchstücke zusammenzutragen. Dagegen wirkt Kepler in seiner Art »wie die Vollkommenheit selbst« (Brod, S. 288), und alle seine eigenen inneren Hemmungen überwindend findet Brahe endlich zu sich selbst und wagt es, mit Kepler die offizielle Lehre anzugreifen. Nichts hatte er weniger erwartet, als ausgerechnet damit genau den Ton zu treffen, der den Kaiser überzeugt, um Kepler als seinen Nachfolger zu nominieren:

Brahe sagt: »'Was den Punkt der Astrologie betrifft, so sind wir (Kepler und Brahe, t.) allerdings völlig einer Meinung. Es ist eine allgemeine Verwandtschaft und göttliche Einwirkung des Kosmos wohl zuzugeben, aber sie liegt nicht in den einfachen Prophezeiungen der Horoskope …' 'So denke ich ja auch', unterbrach der Kaiser, lebhafter als während des ganzen Gespräches, und ein ganzer Schwall von verworrenen Ideen, von Hoffnungen und Neugierde stieg förmlich sichtbar, wie Gewölk am Himmel, in seinem Gesicht auf« (Brod, S. 289f).

Rabbi Löw hatte den Weg bereitet, dass es zu diesem gegenseitigen Verständnis kommen konnte. Konsequent führt Brod seine Vision zu Ende, was 1600 in Prag hätte angebahnt werden können.

Über Keplers persönliches Schicksal wird im Roman nur wenig gesagt. Die schwierigen, ärmlichen Verhältnisse seiner Familie werden genannt. Lange muss er sich von Frau und Kind trennen. Wie fühlt er sich in seiner Haut? Kennt er überhaupt solches Gefühl? Hat er bisweilen doch eine unbestimmte Angst vor einem Doppelgänger, der der Golem ist? Kepler kennt in der Beschreibung durch Brod nur die Angst, nicht genug zu arbeiten und in den Rechnungen etwas übersehen zu haben. Über andere Schicksalsschläge, zum Beispiel, dass er seine Mutter vor der Hexenverfolgung retten musste, wird bei Brod nicht weiter berichtet.

Das Gold der Mathematik (Perutz)

10 Jahre nach Max Brod griff Leo Perutz 1924 und 1943 - 1951 das Thema »Prag um 1600« neu auf. Unter dem Eindruck des Nationalsozialismus – Perutz musste 1938 Wien verlassen und ging nach Palästina, ohne sich dort je heimisch zu fühlen – setzte sich jedoch in seinem Roman Nachts unter der steinernen Brücke eine pessimistische Deutung durch: Alle Anläufe Gottes, die Welt zu erschaffen, blieben unvollständig. Auch die Reinigung durch die Sintflut brachte keinen Erfolg. Missgeburten aus Vorzeiten sind nicht kleinzukriegen und kehren ständig zurück. Asael, einer der abgefallenen Engel, der den Menschen die Schmiedekunst, das Gold und den Schmuck brachte, triumphiert (siehe zu Asael / Asasel das äthiopische Buch Henoch).

Die Menschen von Prag spüren ihre Unfertigkeit und kommen damit nicht klar. Sie suchen Ausgleich in der vermeintlichen Überfülle und dem Luxus des Goldes. Allen voran Kaiser Rudolf II. Ihm waren in seinen jungen Jahren, bevor er Kaiser war, zwei Männer »von riesenhaftem Wuchs und brandrotem Haar« begegnet, die gerade drei Haufen Geld aus Gold, Silber und Kupfer gemacht hatten. »Sie waren Nachtgespenster oder Dämonen« (Perutz, S. 80f), offensichtlich zwei Nachfahren aus der Zeit vor der Sintflut, als sich Frauen mit Engeln gepaart hatten.

Sie sind die einzigen wahren Goldmacher im Roman und haben damit eine ähnliche Position wie später die Notenbanken der jeweils dominierenden Weltökonomie in Amsterdam, London oder New York, die Geld drucken und in Umlauf bringen können. Mit dem Gold kommen Überheblichkeit, Verzweiflung und Streit. Es ist dem jüdischen Kaufmann Meisl versprochen, ein später Vertreter des von dem Gott des Alten Testaments vor allen anderen auserwählten Volkes, und aufgestempelt ist das Bildnis des Kaisers, die jeweils herrschende weltliche Macht. Doch werden beide ihres Segens nicht froh. Der Kaiser wird nachts von Alpträumen verfolgt, in denen ihm Boten des Satans erscheinen und er sich seiner Schuld bewusst wird, ohne sie eingestehen zu können. Meisl lebt blind neben seiner Frau, verfällt nach deren Tod der Ehrsucht und dem Hass und stirbt schließlich einsam und ohne jeden Besitz. Kaiser Rudolf II versucht zwar das Beste daraus zu machen, indem er die bedeutendsten Künstler und Wissenschaftler seiner Zeit um sich schart und das Gold in gewaltige Sammlungen von Kunstwerken anlegt, doch bleibt das Gold für ihn mit einem unerreichbar fernen imaginären Bild verbunden und entzieht ihm alle Kraft zu handeln.

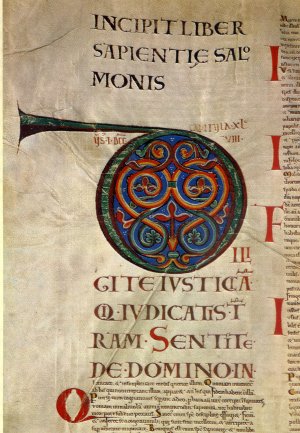

Initialen zum Buch der Weisheit im Codex Gigas. Der Codex ist vermutlich im 13. Jahrhundert entstanden und befand sich in der Kuriositätensammlung von Rudolf II wie auch das Voynich-Manuskript, das trotz Einsatz modernster Algorithmen bis heute nicht entschlüsselt ist. Quelle: Wikipedia

Mit dem Gold nahmen sowohl der Untergang der kaiserlichen Macht in Prag, konkret der 30-jährige Krieg, wie auch das Leid der Juden in der Stadt ihren Lauf. Rabbi Löw versteht nicht, warum Gott solches Unheil in der Welt zulassen konnte. Hat der von Gott nach der Sintflut verkündete Neue Bund mit der Wiederkehr des Goldes seine Gültigkeit verloren?

»Nicht an mir ist es, sagte er, das Herz der Könige zu wägen, nicht an mir, zu prüfen, welche Schuld in ihm ist. Nicht ich habe in die Hände der Könige die Macht gelegt. Wäre David ein Mörder und Ehebrecher geworden, wenn Er, der Heilige, ihm verstattet hätte, ein Hirte zu bleiben?« (Perutz, S. 254)

Auf eigenartige Weise sind nicht nur das Gold, sondern auch die Mathematik und die mit ihrer Hilfe dargestellten Ordnungen des Himmels mit den Engeln verbunden und ihrem körperlosen Reich ohne Gefühle und Liebe. Während Aristoteles und Euklid die Wissenschaften auf der vergänglichen, körperlichen Natur (der Physik) bzw. den Gesetzen der Erde (der Geometrie) begründet hatten, setzte sich mit der Neuzeit ein neuer Standpunkt durch, mit dem die Wissenschaft die gesamte Welt aus der Perspektive der übergreifenden Ordnungen des Himmelsgeschehens verstehen und von dort aus einheitlich konstruieren will. Im Grunde handelt es sich nicht um einen Wechsel vom geozentrischen zum heliozentrischen Weltbild. Das trifft nur für das begrenzte Gebiet der Beschreibung des Planetensystems zu. Sondern es ist ein Wechsel von einer irdischen zu einer caelestischen (uranischen, himmlischen) Weltsicht (die Schrift von Aristoteles über das Himmelsgebäude trägt den Titel Peri ouranou oder in lateinischer Übersetzung De Caelo). Dieser Wechsel erfolgte erst im Christentum und wurde vorbereitet durch die Angelogie, die Lehren über das Wesen und die Eigenarten der Engel. In der Angelogie sind die neuen Ideen entstanden, die später auf die Naturwissenschaften übertragen wurden, bis dann nach dem Prinzip des Ockhamschen Rasiermessers zwischen beiden kein Unterschied mehr gemacht wurde.

Perutz beschreibt am Beispiel des Rabbi Löw und von Kepler, mit welchen inneren Konflikten dieser Weg verbunden war. Er legt nahe, dass die abgefallenen Engel wieder unter die Menschen gekommen sind und auf ähnliche Weise ihr Denken und Fühlen in Unordnung bringen, wie es in den Zeiten vor der Sintflut mithilfe des Goldes bereits einmal geschehen war. Mit der neuen caelestischen Wissenschaft entstehen unter den Menschen neue Eliten, die davon überzeugt sind, sich von den Grenzen der Vergänglichkeit befreien und direkt mit der Kraft göttlicher Mächte handeln zu können (so wörtlich der Vorstandsvorsitzende Lloyd Blankfein von Goldman Sachs, FAZ vom 9.11.2009).

Wenn überhaupt einer das hätte aufhalten können, war das für Perutz der Rabbi Löw. Er sieht in ihm »den verborgenen König …, der kundig war der Sprachen der Toten, der die Stimmen der Tiefe hörte und die furchtbaren Zeichen Gottes zu deuten vermochte« (Perutz, S. 13). Ihm werden »die verborgenen Dinge der oberen Welt« offenbart, »die kein Lebender zu ergründen vermag« (Perutz, S. 249).

»Er saß in seiner Kammer über das Buch der Geheimnisse gebeugt, das genannt wird Indraraba oder die große Versammlung. Verloren in die Unermeßlichkeit der Zahlen, der Zeichen und der wirkenden Mächte, hörte er die Schritte der Eintretenden nicht, und erst als sie ihn grüßten 'Friede dem heiligen Licht!', kehrte seine Seele aus der Geisterferne zurück in die irdische Welt« (Perutz, S. 13).

Er vermag die abgewandte Seite der Zahlen zu sehen, die Kepler verschlossen bleibt, und anders als der Maler Brabanzio hat er Einsicht in die Träume der Menschen. Brabanzio kann die Menschen zum Sprechen bringen, er kann auffangen, was sich im Moment der sprachlichen Äußerung auf ihrem Gesicht zeigt, aber er versteht nicht ihre Träume. Rabbi Löw versteht Träume und böse Absichten und kann sie daher wenn Gefahr droht abwandeln und damit neutralisieren. Er versteht, dass der Kaiser Esther, die Frau Meisls, nicht als leibhaftige Frau liebt, sondern als Traumbild, und dass hinter all den lasterhaften Bildern in seinem Kunstkabinett nicht der Wunsch nach Sinnlichkeit, sondern die Sehnsucht nach einer verständnisvollen Seele steht. Nur so gelingt ihm das Kunststück, den Kaiser zufrieden zu stellen, indem er vermittelt, dass beide sich regelmäßig im Traum begegnen, ohne dass in der sichtbaren Welt ein »Fehler« unterläuft. Dennoch kann er nicht verhindern, dass der rein imaginär begangene Ehebruch von Esther mit dem Kaiser in der göttlichen Ordnung als Vergehen gilt und mit dem Ausbruch einer Pest in der Judenstadt bestraft wird. Schweren Herzens korrigiert er seinen Eingriff, Esther muss sterben, damit die Pest wieder von der Judenstadt genommen wird. Durch Zufall bemerkt Meisl, was geschehen ist, verfällt in Bitterkeit und verstreut das ihm übertragene Gold, damit es nicht nach seinem Tod in die Hände des Kaisers fällt. Einen Teil davon kann er in den Aufbau des Judenviertels investieren, aber auch das ist nicht von Bestand und wird einige Jahrhunderte später vernichtet. Der Abriss des Prager Judenviertels ist die Rahmenhandlung, in der der Roman von Perutz spielt.

Der Engel Asael, der einst skrupellos den Menschenfrauen das Gold brachte, um ihre Liebe zu gewinnen und mit ihnen Kinder zeugen zu können, hat für die Gefühle des Rabbi kein Verständnis. »Ihr Menschenkinder, gar arm und voll von Kümmernissen ist Euer Leben. Warum beschwert Ihr es mit der Liebe, die Euch den Sinn verstört und Eure Herzen elend macht?« (Perutz, S. 254) Dennoch entlockt der Rabbi ihm eine Träne, als er ihn an dessen frühere Liebe zu Naema erinnert.

Der Rabbi Löw will zwar das tiefe Wesen der Zahlen verstehen, aber er unternimmt keinen Versuch, die mathematischen Gesetze zu entdecken, denen die himmlische Ordnung folgt. Da ist Kepler anderer Ansicht. Er lebt in ärmlichsten Verhältnissen, kümmert sich um seine Frau, muss anders als der Rabbi niedrige Brotarbeiten annehmen, und doch behält er für sich den Glauben an die »Harmonie des Himmels« und die »Mathematik« (Perutz, S. 104f). Zu dieser Haltung kann er nur kommen, da er anders als der Rabbi von einer den Engeln verwandten Gefühlskälte geschlagen ist. Als der kaiserliche Abgesandte ihn demütigt, scheint Kepler das nicht zu spüren. Er nimmt ihn einfach nicht mehr wahr, sondern ist bereits vertieft in der Betrachtung einer Schneeflocke, deren sechswinklige Gestalt ihn fesselt (Perutz, S. 109). Wallenstein – dem Kepler ein Horoskop stellt – kann nicht verstehen, wie es Kepler möglich ist, sich trotz der verschiedensten Alltagsgeräusche ungestört auf seine Arbeit zu konzentrieren. Kepler lebt wie in einer anderen Welt. Seine Möglichkeiten sind dadurch jedoch radikal eingeschränkt. Bei Perutz ist es Rabbi Löw vorbehalten, »die Unermeßlichkeit der Zahlen, der Zeichen und der wirkenden Mächte« zu verstehen (Perutz, S. 13). Kepler bleibt, dass »dessen Geist die sichtbare Welt umspannte« (Perutz, S. 101). Er vermag sich in dieser Welt nicht zurechtzufinden. Auch nach 5 Jahren in Prag fühlt er sich »noch immer (wie) ein Fremder in dieser Stadt« (Perutz, S. 105). Von Kepler geht zwar eine gewisse Faszination aus, aber niemand möchte sein wie er.

Ist das das letzte Wort über die Mathematik? In welchem Verhältnis steht sie zum Goldmachen? Können mithilfe mathematischer Algorithmen Gewinne generiert werden? Oder kann sie aus der Welt ihrer Depression heraus auf dem Weg der Erkenntnis der Bewegungsgesetze von Ökonomie, Physik und Ästhetik schließlich eine Art des Goldmachens ermöglichen, die die an das Gold geknüpften Wünsche aufgreift ohne dem Fetisch des Goldes zu verfallen? Birgt sie das Geheimnis der Verwandlung, wenn es ihr gelingt, an unterschiedlichen Qualitäten deren gemeinsames inneres Maß zu erkennen und darüber den Weg des Umschlags der einen Qualität in die andere zu entdecken?

Anmerkung: Eine andere Seite dieser Entwicklung sieht Peter Nickl in Ordnung der Gefühle auf ethischem Gebiet. Nach Aristoteles ist der Mensch gebunden an seine vergängliche, körperliche Natur und jeder einzelne Mensch an seine Herkunft, Gewachsensein, Verletzlichkeit, seinen Wunsch nach Verwirklichung der ihm mitgegebenen Bedürfnisse und Fähigkeiten und seine Sterblichkeit. Als vernunftbegabtes Wesen kann er seine Stellung in der Welt erkennen, aber jeder muss für sich eine innere Haltung (hexis, Habitus) erwerben, um zu einem Ausgleich zwischen seinen körperlichen und verstandesmäßigen Bedürfnissen und Werten zu kommen. Heute würde vielleicht von Lebensentwürfen gesprochen. Für Aristoteles ist es nicht die Aufgabe der Ethik, einen Kanon von Geboten und Verboten, Handlungsanweisungen und Warnungen aufzustellen, sondern dem Menschen zu helfen, sein eigenes Verhalten besser zu verstehen und zu verändern. Das sind zum Beispiel Fragen, wie Besonnenheit oder Aufmerksamkeit zu erwerben sind. Kein vergängliches Wesen befindet sich in einer Umwelt, in der ihm nichts fehlt, und jeder muss in dieser Situation lernen, die angemessene Haltung zu erwerben oder wiederzugewinnen, wenn er sie im Chaos der Gefühle und des äußeren Drucks verloren hat.

Ganz anders stellt es sich für die Engel dar. Sie sind nicht von der Vergänglichkeit der Natur eingeschränkt. Und doch zeigen die gefallenen Engel, dass sie böser Taten fähig sind. Daraus zog als erster der Franziskaner Duns Scotus (1266-1308) den Schluss, dass es auch für Engel eine Ethik geben muss. Und dann kann nach dem gleichen Prinzip von Ockhams Rasiermesser wie in der Naturwissenschaft gefragt werden, ob diese Ethik im Wesen identisch ist mit einer Ethik für den Menschen. Die Ethik der Engel ist frei von den Zwängen des menschlichen Lebens und der damit verbundenen Kleingeistigkeit, von der sich letztlich niemand – wenn er sich selbst gegenüber ehrlich ist – völlig freisprechen kann. Sie zeigt zwar nicht das innere Maß, nach dem Aristoteles für den Menschen in seiner Lebenswirklichkeit gesucht hat, aber sie sollte nach Überzeugung ihrer Anhänger als Orientierung dienen können. In ihrem Gefolge entstanden die großen Entwürfe der Philosophie des Geistes, die dem Menschen Regeln eines völlig rationalen Handelns vorschlugen.

So stellt sich diese Richtung auch in der Ethik auf den fiktiven Standpunkt der Engel, um daraus die Welt zu verstehen. Das blieb nicht ohne Kritik. Peter Nickl nennt zum Beispiel Kierkegaard, der gegenüber Hegel die Lehre vom Habitus wieder rehabilitieren will. Für ihn ist es unmöglich, eine Ethik zu entwerfen, die idealerweise den Menschen nach dem Vorbild der Engel von aller Leidenschaft "befreien" will. Stattdessen ist wie bei Aristoteles eine Ordnung der Gefühle zu suchen, mit der der Mensch in seinem Leben einen Weg findet. – Übertragen auf die Mathematik stellt sich dort die Frage, in welchem Sinn die Mathematik keine engelgleiche, caelestische Wissenschaft ist, sondern ihrerseits in ihrem Innern eine Unfertigkeit enthält und darauf ihre eigenen Antworten sucht.

chora - Mathematik jenseits der Sprache (Lacan, Kristeva)

Weil die Mathematik das Unfertige in sich trägt, kann sie helfen, es vielleicht besser zu verstehen und einen Weg dorthin zu finden. Das greift Lacan auf. Er spürt in der Mathematik seiner Zeit etwas, um zu fassen, was sich in der Sprache nicht ausdrücken lässt. Er möchte eine ebenso unanschauliche, ja unverständliche und doch zugleich präzise und in verschiedensten Anwendungen erfolgreiche Sprache finden, wie es der Mathematik möglich ist. Meistens wird der Mathematik ihre Sprachschwäche und Unanschaulichkeit vorgeworfen, aber Lacan sieht genau hier ihre Stärke. Die Mathematik enthält etwas Fremdes, das er in seinem Denken aufgreifen und nutzen will. »Die Mathematisierung allein reicht an ein Reales« (Lacan, Seminar XX, S. 141).

Daher baut er algebraische Zeichen, topologische Bilder, Funktionsdiagramme und zugleich stereotype Sprüche (nach dem Vorbild der vorsokratischen Fragmente und chinesischen Weisheit) wie sperriges Material in seine Texte ein und vertraut darauf, dass sie aus eigener Kraft eine ähnliche Wirkung erzielen wie in der Mathematik, dass sie die Texte rauschen lassen und auf eine un-ausgesprochene Art den Leser ansprechen und erreichen. Das Maß der Texte ist nicht mehr Selbstkontrolle oder ein umfassendes Konzept, Wahrhaftigkeit oder Gewissheit, der alles-wissende Autor, sondern ob und wie er bereits beim Sprechen oder Schreiben vom eigenen Text ergriffen wird. Wenn das geschieht, vertraut er darauf, dass der Text auch auf Hörer und Leser seine Wirkung ausüben wird.

Der Text soll auf mehreren Ebenen wirken, die sich gegenseitig verstärken: Auf der Ebene der Textaussage, des »Phänotextes«, will er analysieren, warum und wie die bekannten Diskurse in Selbst-Blockaden rennen und wie dies mithilfe der von Freud eingeführten Technik der psychoanalytischen Sprech-Kur aufgelöst werden kann. Mit dem Einbau der Textkörper aus der Mathematik und typisierter Sinn-Sprüche hat er zugleich aber auch eine neue Art von Text geschaffen. Auf der Ebene des »Genotextes« ist er buchstäblich literarisch wirksam. Seine Texte sehen bisweilen so aus wie poetische Texte oder die Texte, die in den einleitenden Abschnitten der modernen Mathematik stehen.

Das wurde keineswegs kritiklos aufgenommen. So wird ihm vorgeworfen, sich mit Absicht hinter einer gewollten Unverständlichkeit zu verstecken, um damit Gedanken, die im Grunde recht einfach und allgemein bekannt sind, die Weihe neuer Erkenntnisse zu verleihen. So stilisiert er sich als eine Art Priester, der nur von denjenigen verstanden werden kann, die ihm gegenüber jede kritische Distanz aufgeben und seine Formeln akzeptieren wie Kultgegenstände, um die herum sich der Diskurs erst organisiert, die aber selbst nicht Gegenstand des Diskurses werden können. Andere nehmen seine »Matheme« wörtlich, um sie lächerlich zu machen, so z.B. die oft zitierte Formulierung: »Das erektile Organ ist […] äquivalent zu der Wurzel aus minus 1.« Oder er bezeichnete die Null und die Wurzel aus minus 1 als Irrationalzahlen, was nicht der Mathematik entspricht.

Ganz anders greift Kristeva seine Schriften auf. Auf der Ebene des Phänotextes sieht sie Lacan stehen bleiben bei den Theorien von Freud. Lacan konnte sich nicht aus den Machtkämpfen der psychoanalytischen Gesellschaften und Zirkel befreien und trat dort geradezu als Dogmatiker auf, als der einzige, der Freud treu blieb. Obwohl er in seinen Texten zahlreiche philosophische und soziologische Fragen streift, ließ er nie einen Zweifel, dass für ihn das klassische psychoanalytische Gespräch und das Aufhellen der familiären Verstrickungen der Patienten der einzige erfolgversprechende Weg ist. Für Kristeva ist dies jedoch ein Verharren in den »Erzählungen« des bürgerlichen Subjekts, das ständig nur um sich selbst kreist und nichts anderes hervorbringt als den »'problematische(n) Held(en)' mit der ewig unerfüllten Seele« (Kristeva, S. 100). Dazu passt auch Lacans bis an die Grenzen der Erträglichkeit reichende Überheblichkeit, bei näherem Hinsehen sicher eher ein Zeichen von Schwäche denn von Stärke, als wolle er mit Gewalt doch noch in die Position eines absoluten Herren zurückfinden und auf aussichtlosem Posten das Bild des männlich bestimmten Subjekts festhalten. In seinem eigenen Leben verhielt er sich nicht viel anders als die von Perutz kritisierten »Goldmacher« und häufte exzessiv Gold, Immobilien und Kunstwerke an.

Doch mit ihrem Verständnis der Revolution der poetischen Sprache, womit die Avantgarde-Texte seit Lautréamont und Mallarmé im 19. Jahrhundert gemeint sind, liefert Kristeva den Ansatzpunkt um zu verstehen, was auf der Ebene des Genotextes geschieht. Sie wendet diesen Gedanken nicht direkt auf die Texte von Lacan an und erwähnt die Mathematik höchstens beiläufig, aber dies ist die Frage, um die es hier gehen soll: Wie ändert die Mathematik den Text? Welchen Freiraum gibt die Mathematik mit ihrer Unfertigkeit neuen Autoren, um Texte völlig neu zu gestalten?

Kristeva kommt nahe an die Idee, dass nicht der geometrische Raum oder die Zahlenreihe, sondern die Unfertigkeit der tiefste Zug der Mathematik ist. Um ein Verständnis für die Revolution der poetischen Sprache zu finden, geht Kristeva auf den von Platon im Dialog Timaios eingeführten Begriff der chora zurück.

»Den Terminus chora entlehnen wir Platons Timaios: er soll eine noch ganz provisorische, im wesentlichen mobile Artikulation kennzeichnen, die aus Bewegungen und deren flüchtigen Stasen besteht. […] An sich geht die chora als Einschnitt und als Artikulation – als Rhythmus – der Evidenz und Wahrscheinlichkeit, der Räumlichkeit und Zeitlichkeit voraus« (Kristeva, S. 36).

chora, das ist »Gesang unter dem Text« (Mallarmé), »'Musik' in den Buchstaben«, das sind die »Kraftlinien der fließenden, heterogenen, doch semiotisierbaren chora«, das ist »der Ort der Sprache«, in den hinein die Arbeit am Text erfolgen kann (Kristeva, S. 41, 72, 184, 205).

Für chora gibt es keine eindeutige Übersetzung. Umgangssprachlich bedeutet chora Landgebiete oder Felder, und liegt damit sprachlich an der Wurzel, bevor sich der mathematische Raum-Begriff und der physikalische Feld-Begriff trennen. Platon assoziiert im Timaios (48e - 52d) Begriffe wie Mutter oder Amme.

Im Timaios sucht Platon nach einer Lehre der Schöpfung und des Schöpferischen. Im Unbestimmten, aus dem die Schöpfung hervorgeht, muss »etwas Positives verborgen« liegen, und das ist in einer ersten Annäherung die »Ortsbestimmtheit«, »das, worin es wird«, »das Aufnehmende der Mutter«, der »Sitz«, »irgendwie ein Halt am Sein«, alles Versuche, chora zu übersetzen (Natorp, S. 365 - 368).

In der Interpretation der chora folgt Kristeva dann allerdings doch sehr eng dem psychoanalytischen Ansatz von Lacan. Lacan hat die Unfertigkeit der menschlichen Sprache erklärt aus der anthropologischen Erkenntnis, dass der Mensch bei der Geburt noch unfertig ist. In den ersten Lebensmonaten bleibt er in elementarer Abhängigkeit von der Mutter oder einer Amme. Nach der Geburt kommt es daher im Alter von 8 bis 16 Monaten zu einer zweiten traumatischen Erfahrung, wenn die Trennung von ihr bewusst wird (Verlassenheitsängste, Gefühl dass immer etwas fehlt und nie wirkliches Gelingen möglich ist, Entdeckung des fehlenden Phallus, Suche nach Ersatzobjekten mit Fetischcharakter, Abrutschen in einen analen ganz auf Besitz und Aggressivität ausgerichteten Charakter). Nicht ein selbstbewusstes und autonomes Subjekt ergreift in freier Entscheidung die Sprache, wie es die Aufklärung darstellte, sondern die Sprache wird vom Kind in einer Situation größter Bedrängnis und unverstandener Konflikte erworben. Einzelne Worte und Vorstellungen sind daher überladen mit Bedeutungen, die später nicht mit Worten ausgedrückt werden können, sondern die sich von Beginn an in die Worte beim Spracherwerb eingeschrieben haben. Das Subjekt spricht diese Worte nur dann aus, wenn es nicht denkt, und wenn es denkt, bewegt sich das Denken um diese Worte wie um imaginäre Punkte.

In dem Stadium seiner Entwicklung, wenn das Kind die Sprache erwirbt, sucht es Halt bei außersprachlichen Stützpunkten. Das kann ein bestimmtes Verhalten sein, mit dem es in dieser Zeit bei den Erwachsenen gut ankommt. Solche Gesten, Gebärden, Züge von Öffnung oder Rückzug werden später sein Auftreten gegen alle Menschen bestimmen. Es können bestimmte Sicherheiten sein, die es bei den Eltern wahrnimmt, sei es ihr Reichtum, ihre Kraft oder einfach ihre Anwesenheit, die für sich schon Sicherheit gibt. Es können aber auch negative Züge sein wie das Gefühl der eigenen Verlassenheit oder ständig wiederkehrende Fehler der Eltern. In diesem Moment ist für das Kind alles wertvoll, was überhaupt in irgend einer Art und Weise »Bestand« hat, im Umgang mit den Erwachsenen immer wiederkehrt. Das Gesetz der ewigen Wiederkehr ist neutral gegen Gut und Böse.

Was dazu hilft, in dieser Krise zu überleben und Denken und Sprechen zu beginnen, entzieht sich als solches dem Sprechen und Denken. Es kann daher nicht von Verdrängung gesprochen werden, denn verdrängt wird nur, was bereits im Bewusstsein war und was dann das Ich nicht mehr wahrhaben will. Vielmehr geht es dem Bewusstsein voraus und liegt damit noch vor jeder Verdrängung. Es gehört zur Konstitution des eigenen Bewusstseins und ist dessen imaginärer Punkt, das Auge, das sich selbst nicht sehen kann.

Jeder macht diese Krise in seiner individuellen Entwicklung durch. Daher besteht die Möglichkeit, dass ein anderer ihn versteht und ihm hilft. Und es besteht die Möglichkeit, dass es eine Wissenschaft gibt, die gerade solche magischen Stützpunkte zum Gegenstand hat, aber zugleich loslöst von der individuellen Entwicklung und daher trennt von allen konkreten individuellen Entwicklungswegen. Das ist die Vision der Mathematik, wie sie bei Lacan entsteht und mit Kristeva besser verständlich wird.

Wenn in der modernen Mathematik Symbole für die Mengenlehre oder die Algebra eingeführt werden, werden bewusst solche Symbole gewählt, die in ihrer Gestalt keinerlei Bezug auf irgendwelche bestimmten wirklichen Objekte erkennen lassen. Das würde nur stören und ablenken von dem Interesse der Mathematik, die gemeinsame Struktur von allen Objekten zu studieren. Wenn daher diese Symbole eingeführt werden, wird ausdrücklich gesagt, »das will nichts sagen«, d.h. mit den Symbolen selbst soll noch keine Aussage und damit noch keine Einschränkung auf bestimmte Objekte vorgenommen werden. Es ist dies Das-will-nichts-sagen, was Lacan an der Mathematik interessiert (vgl. Lacan, Seminar XX, S. 100). Denn damit bezieht sich die Mathematik schon vom Ansatz her auf dasjenige, was jenseits der Sprache liegt und verspricht damit Antwort auf die Frage, wie die Halt-Punkte näher bestimmt werden können, die im Stadium des Spracherwerbs außerhalb der Sprache gesucht werden, und die dann in der Sprache die unverstandenen Fix-Punkte bilden.

Nicht ohne Grund hat Lacan schon in seinen frühesten Arbeiten den Begriff des Imaginären der Mathematik entlehnt. Wenn das Kind im kritischen Alter von 8 bis 16 Monaten sich zum ersten Mal selbst im Spiegel erkennt und sich dort so sieht, wie es von Dritten gesehen wird, erfasst es sein eigenes Bild (Imago). Aber es erfasst dieses Bild nie vollständig, weil es nie sicher sein kann, wie es »wirklich« von den anderen gesehen wird. Es macht sich ein Bild von dem Bild, wie es gesehen wird. Das »Imaginäre« soll in einem Ausdruck zusammenfassen das Bildhafte und das, was an diesem Bild fehlt, um es vollständig zu machen, was sich also dem Subjekt immer entzieht und geheimnisvoll bleiben wird.

Welche Bedeutung hat das Imaginäre in der Mathematik? Jeder lernt in der Schule, wie Schritt für Schritt die Zahlen erschlossen werden, indem zu jeder Rechenoperation die Umkehroperation gesucht wird: Mit Zählen und Addieren werden die natürlichen Zahlen erreicht, mit dem Subtrahieren als der Umkehrung des Addierens die negativen Zahlen, mit dem Dividieren als Umkehren des Multiplizierens die rationalen Zahlen, mit dem Wurzelziehen als Umkehren des Potenzierens die irrationalen Zahlen, schließlich mit den Grenzprozessen beim Ableiten die reellen Zahlen. Alle diese Zahlen liegen auf der Zahlengerade und erschließen sie nach und nach vollständig, bis schließlich mit den reellen Zahlen die volle Dichte der Zahlengerade erreicht ist. Nur die Wurzel aus -1 lässt sich nicht auf der Zahlengerade einordnen. Mit ihr ist eine prinzipielle Unvollständigkeit der Zahlengerade und damit im klassischen Sinn der Zahlen erreicht. Sie haben daher etwas Geheimnisvolles und wurden als »imaginäre Zahlen« bezeichnet. Sie erweitern den Zahlenraum von der Zahlengerade auf die Zahlenebene, in der sich im Gegensatz zur Gerade erstmals Bilder (Imagines) zeichnen lassen. (Genauer: Die imaginären Zahlen lassen sich nicht durch schrittweise Körpererweiterungen erreichen, sondern nur durch den Sprung zum Körper der komplexen Zahlen, siehe den Abschnitt zur Galois-Theorie in Zur Geschichte der Geometrie.)

Der Lacansche Begriff des Imaginären enthält daher dreierlei: (i) das Bildhafte (die Imagines), (ii) das, was jedem Bild fehlt (das Imaginäre im Sinne des Abwesenden), und (iii) die Hoffnung, mit dem Begriff des Imaginären den Punkt gefunden zu haben, um in den Bereich der Mathematik springen zu können und dort ein Verständnis des Imaginären zu finden, das aus den Verstrickungen des individuellen Imaginären hinausführt (die imaginären Zahlen).

Für einen solchen Sprung genügt es aber nicht, den Begriff des Imaginären in Händen zu haben. Wie kann der individuelle Prozess in Gang kommen, die verknöcherten Punkte der eigenen Entwicklung zu verstehen, die gebildet werden mussten, um in der Krise der frühen Kindheit Halt zu finden?

Lacan versteht die psychoanalytische Kur so, dass sich der Analytiker tot stellt durch sein Schweigegebot und den fehlenden Blickkontakt zum Patienten, der auf der Couch liegt. Das soll den Patienten dazu anregen, dies Tote zum Sprechen zu bringen. Der Patient erreicht in seinem Redefluss tote Punkte, wo er ohne zu denken oder sogar gegen die eigentliche Absicht etwas sagt, was dem eigenen Denken widerspricht, oder wo sich das Denken in Kreisel totläuft, die sich um einen toten Punkt drehen, oder wo im Sprachfluss wie Fremdkörper Worte auftauchen, die dort nicht hingehören, was jedoch dem Sprecher selbst nicht auffällt und auf den Hörer befremdend oder lächerlich wirkt. Genau darauf hat der Analytiker zu achten. Solange das Tote innerhalb des Patienten bleibt, kann der Patient es nicht fassen. Wenn der Analytiker durch sein Sich-Tot-Stellen dem Patienten die Möglichkeit gibt, im Analytiker das anzusprechen, was sonst als Totes im Patienten geborgen liegt (Übertragung), kann dem Patienten geholfen werden, aus seiner Selbst-Blockade hinauszukommen. Der Analytiker muss den Patienten provozieren, ihn, den Analytiker, so zum Sprechen zu bringen, dass dabei zur Sprache kommt, was bisher der Sprache entzogen und fremd war.

Die Erfahrungen solcher Praxis hat Lacan zu völlig neuen Erkenntnissen über das menschliche Denken, die Missverständnisse und das gegenseitige Aufreiben zwischen Mann und Frau sowie Eltern und ihren Kindern geführt. Konsequent will er jedoch nie den Boden der von Freud begründeten Psychoanalyse verlassen und bleibt in seinen Schriften und Seminaren dabei, mathematische Begriffe und Zeichen wie Fremdkörper einzusetzen, ohne dass es zu einer inneren Bewegung zwischen Psychoanalyse und Mathematik kommt. Die Mathematik bleibt für ihn das Tote und nimmt damit für ihn die Position des sich-tot-stellenden Analytikers ein, um in Konflikt mit ihr die eigene psychoanalytische Praxis beleben zu können. Erst sehr spät hat Lacan systematisch mit Mathematikern zu arbeiten begonnen. Und der ihm dabei am meisten geholfen hat, Pierre Soury, hat 1981 wenige Monate vor Lacans Tod Selbstmord begangen.

Letztlich folgt auch Kristeva dem psychoanalytischen Ansatz, so sehr sie Lacans Verharren bei den »Erzählungen« kritisiert. Sie versteht die chora als die ursprüngliche Symbiose mit der Mutter vor dem Trauma der Trennung. Für sie kommt alles darauf an, wie diese Trennung gelingt. Wenn die Mutter zu dominierend und »phallisch« oder die phallische Kraft des Vaters zu schwach ist, findet das Kind keinen ausgleichenden Bezugspunkt und vermag in seinem Denken nicht unabhängig und selbständig zu werden. Es trägt immer und in allem das mit sich, was die Mutter von ihm erwartet hat (die »Gräte im Hals«). In der Folge führt das zu selbstzerstörerischen Tendenzen bis hin zum Selbstmord, da das heranwachsende Kind sich aus Angst vor der übermächtigen Mutter nichts traut und buchstäblich verkümmert. Das ist das Bild der fressenden Mutter, die ihre Kinder nicht aufkommen und sie seelisch verhungern lässt. Wird umgekehrt die chora ganz geleugnet, wird also versucht, in einem radikalen Bruch mit der Vergangenheit tabula rasa zu machen, kommt es zu Impotenz und fehlender Kreativität, weil diese weder einen Reibungspunkt noch die nötige Wärme und Geborgenheit finden, um sich vorsichtig entfalten zu können.

Mit chora hat Kristeva den Fremdkörper getroffen, an dem Platons System gerade dort aus den Fugen gerät, wo er die mathematische Beschreibung des Kosmos und der Schöpfungsgeschichte begründen will. chora ist eine Vorstellung des Unfertigen, das die nötige Geborgenheit geben kann, und chora ist das, wo die Stützpunkte des Menschen ihren Ort finden können. Noch vor jeder Raum- oder Feld-Vorstellung ist chora das, wohinein die Mathematik sich entwickeln kann. Mit dieser Vorstellung der chora wird es einfacher zu verstehen, was bei Lacan angesprochen ist.

»Der springende Punkt, wie einige die Idee gehabt haben zu bemerken, ist nicht Kopernikus, es ist eher schon Kepler, wegen der Tatsache, dass bei ihm es sich nicht dreht auf die gleiche Weise – es dreht sich als Ellipse, und das stellt bereits die Funktion des Zentrums in Frage. Dieses, gegen was es fällt bei Kepler, ist in einem Punkt der Ellipse, der Brennpunkt heißt, und, im symmetrischen Punkt, gibt es nichts. Das sicherlich ist korrektiv zu jenem Bild des Zentrums. Aber das es fällt gewinnt sein Gewicht von Subversion nur, indem es hinausläuft auf was? Auf dieses und nichts weiter –

| F = g · |

|

In diesem Schrieb, in dem, was sich zusammenfasst in diesen fünf kleinen Buchstaben, geschrieben in der hohlen Hand, mit einer Zahl dazu, besteht das, was man ungebührlich Kopernikus zuschreibt. Das ist es, was uns entreißt der imaginären, und doch im Realen begründeten, Funktion der Revolution« (Lacan, Seminar XX, S. 48).

Die hier angeführte Formel zeigt allerdings nur einen Übergangspunkt in der Geschichte der Mathematik. Denn die hier genannten Buchstaben beziehen sich direkt auf physikalische Größen: F ist die Gravitations-Kraft (force) zwischen zwei Massen m und m' (mass), die durch den Abstand d (distance) voneinander entfernt sind. g ist die Gravitationskonstante, die nur physikalisch gemessen werden kann, also ihrerseits wiederum ein Fremdkörper innerhalb der Mathematik. Die physikalischen Beobachtungsdaten zeigten, dass diese Kraft mit wachsendem Abstand proportional zum Quadrat des Abstands abnimmt. Dies Ergebnis kann nicht errechnet, sondern nur gemessen und in einer Formel verallgemeinert werden. Die mathematische und philosophische Frage ist eine andere: Was berechtigt überhaupt, physikalische Größen direkt miteinander zu multiplizieren bzw. zu dividieren, wo die mathematischen Rechenoperationen doch nur für mathematische Größen entwickelt wurden? Was stellt sicher, dass etwa die Division von Masse durch Länge nicht in einen ähnlichen Unsinn hineinführt, als wolle man Äpfel und Birnen miteinander multiplizieren? Dies war die Ausgangsfrage für Hegel, den Lacan 1933-39 intensiv bei Kojeve studiert hatte (siehe weiterführend den Beitrag über die Kraft der Trägheit bei Hegel).

Auch wenn diese Buchstaben noch nicht den Abstraktionsgrad haben wie in der Mathematik des 20. Jahrhunderts, trifft Lacan einen kritischen Punkt bei Kepler: Wo kam dessen Gewissheit her, solche Formeln aufschreiben zu können, noch lange bevor mathematisch und philosophisch geklärt war, dass das Multiplizieren solcher physikalischer Größen überhaupt sinnvoll ist? Damit schlug Kepler den Weg ein, der seither für die moderne Naturwissenschaft typisch ist: Formeln bereits dann aufzuschreiben und für wahr zu halten, wenn sie durch das Tatsachenmaterial bestätigt sind, ohne ihre Bedeutung erklären zu können. Während von den einen die fehlende Erklärung und mehr noch der fehlende Wille, nach einer Erklärung zu suchen, als der verheerende Mangel der modernen Wissenschaft verstanden wird, sieht Lacan hier nicht fehlende Erklärung, sondern das Jenseits der Sprache, dessen die Mathematik fähig ist und nach dem er auf der Suche ist.

Und wie musste es ihn faszinieren, dies Fehlen nicht nur in der Sprachlosigkeit der mathematischen Formel zu erkennen, sondern auch in der Figur, die Kepler zur gleichen Zeit an die Stelle des vollkommenen Kreises gesetzt hatte: Die Ellipse mit ihren beiden Brennpunkten. Dort ist der eine mit sich identische Kreismittelpunkt geborsten in zwei Brennpunkte. Die Sonne ist aus der Mitte in einen Brennpunkt versetzt, und zugleich ist »rein mathematisch« daneben ein zweiter symmetrischer Brennpunkt gesetzt, wo sich jedoch Nichts befindet. Der zweite Brennpunkt ist ein Leerpunkt, der aber für die Konstruktion des Ganzen erforderlich ist.

Kepler hatte die Allmacht der überlieferten Symbole durchbrochen. Er hatte sich auf etwas Neues verlassen, das sich seiner Sprache und seinem Denken entzog. Dies war ihm aber nur möglich geschlagen mit einer existenziellen Krise, die sich in seiner Gefühlskälte, seiner »Totenstarre« zeigte.

Doch das ist nur ein Teil der Wahrheit. Wie schon bei den Prager Schriftstellern fehlt auch hier die andere existenzielle Krise, Keplers Sorge um die Mutter, die als Hexe verfolgt wurde und schließlich kurz nach der endgültigen Freisprechung starb, weil ihr die jahrelange Anspannung zu viel geworden war.

Wer der modernen Wissenschaft vorhält, dass sie auf Erklärungen verzichtet, vergisst zu schnell, dass in den früheren Zeiten, wo die unantastbaren Symbole regierten, die Erklärung an Para-Wissenschaften wie Astrologie und Alchemie gebunden war. Ist nicht ohne weiteres klar, dass Kepler ein abweichendes Verhältnis zu Astrologie und Alchemie haben musste, wenn er seine Mutter schützen wollte?

Lacan und Kristeva treffen zweifellos etwas Richtiges: In der Mathematik kann sich etwas äußern, was sich der Sprache entzieht, weil es auf traumatische Art in den Spracherwerb selbst eingegangen ist. Aber das Trauma kann nicht reduziert werden auf die individualpsychologische Konstellation des Kindes, das sich aus der Symbiose mit der Mutter lösen muss.

Vielmehr zeigt sich hier die eingeschränkte Sichtweise von Lacan: Er reduziert das Anliegen der Mutter darauf, dass sie sich mit dem Kind den fehlenden Phallus wie ein Ding verschaffen will und damit das Kind mit den Kraftlinien überzieht, die dieses später als die umfangenden Kraftlinien der chora spürt, aber weder sprachlich benennen geschweige denn im Denken fassen kann. Die Rolle der Mutter wird reduziert auf ihr Omnipotenzstreben, d.h. ihr wird als Haltung das Streben zum autoritären Herren unterstellt, der nach dem Besitz des Absoluten strebt, sei dies nun der Phallus, das Gold oder die Frau, alles Dinge, die nach Lacans Erkenntnis nicht existieren und daher eine unendliche, ewig unbefriedigte und immer aggressiver und verzweifelter werdende Bewegung auslösen bei denen, die nach ihrem Besitz streben.

Wer dies unendliche, ewig unerfüllte Streben als Triebkraft des eigenen Lebens spürt, fühlt sich wie verhext und wirft das schließlich der Mutter vor. Was an der Vollkommenheit fehlt, die Unfertigkeit der Schöpfung, wird dämonisiert und als Dämonisches den Müttern und schließlich allen Frauen zugeschrieben. Wenn auch die Dämonen mit der Sintflut ausgelöscht sein sollten, wird nun in einer anderen Variante als bei Perutz den Frauen nachgesagt, dass ihre Sehnsucht nach Vereinigung mit den Engeln geblieben ist, die ihnen Gold und Schmuck gaben, und dass sie dies in der kritischen Phase des Spracherwerbs auf die eigenen Kinder übertragen. Wenn das so ist, muss aber der von Lacan gewünschte Ausweg aus dem individuellen Schicksal in die Sicherheit einer Wissenschaft, die sich den Fängen der Sprache und den individuellen Verstrickungen zu entziehen vermag, misslingen. Die Mathematik nimmt dann selbst magische Züge an. Wo ihre Unfertigkeit nicht akzeptiert wird, schlägt das Offene der chora um in magische Zeichen.

Soll die an Kepler orientierte Mathematik-Vision etwas Hoffnungsvolles behalten, ist seine Sorge um die der Hexerei angeklagte Mutter ebenso wichtig wie der Bruch mit den Symbolen des Absoluten. Und Hexerei ist keineswegs etwas, was mit dem Mittelalter längst verschwunden ist. Der Hexen-Glauben ging tief in die Aufklärung ein und lebt weiter in der Psychiatrisierung der Frau, deren hysterisches, depressives oder überangepasstes Verhalten für die Fehlentwicklungen der Kinder verantwortlich gemacht wird. Damit wird die Frage wiederum auf die individuelle Verstrickung verkürzt, aus der diese Mathematik-Vision gerade herausführen soll. So ist am Ende diese Mathematik-Vision ebenso unfertig wie ihr Bild der Mathematik. Daher hat diese Vision einen so schweren Stand im Vergleich zu den anderen und droht in der Enttäuschung umzuschlagen in die Vision der Mathematik des Bösen.

Literaturhinweise

2004, Überarbeitung des Teils zu Perutz 2015

© tydecks.info 2004, 2015