Walter Tydecks

Die Kraft der Trägheit in Hegels Wissenschaft der Logik

Inhaltsverzeichnis

Einleitung

Die empirische Bewegungsbahn des freien Falls

Die mathematische Bewegungsgleichung

Das Trägheitsprinzip als Axiom der Mechanik

»Beweis aus dem Begriffe der Sache«

Ordnung der Zeit

Der Widerstand im mechanischen Prozess

Offene Fragen

Version 28.6.2020

Was ist Trägheit? Eine mechanische Eigenschaft der Materie oder ein psychischer Charakterzug eines antriebsarmen Menschen, eine Kraft, die alles auszubremsen vermag oder der erfolgreiche Widerstand, der vor innerem und äußerem Zerfall bewahrt, ein Gesetz, ein Axiom oder ein Prinzip? Wie wirkt sie mit und gegen andere Kräfte? Ein klassisches Beispiel: Intuitiv scheint die Trägheit einen Planeten in Richtung der Tangente von seiner geschlossenen Bewegungsbahn aus dem Sonnensystem hinaus ins All zu tragen, gäbe es nicht die entgegenwirkende Anziehungskraft zur Sonne hin. So sah es Newton, aber diese Vorstellung lässt sich weder mathematisch noch physikalisch halten. Oder sollte eine »träge Rotation« von sich aus stur auf ihrer Kreisbahn verharren und sich ewig weiter drehen, ein »träges Leben«, sich allem Neuen und Unerwartetem verweigernd? Trägheit, Schwere und Masse scheinen sich zirkulär aufeinander zu beziehen. Unterliegt die Trägheit einer Art begrifflich-unbegrifflicher Schwammigkeit, wodurch sie erfolgreich jede vernünftige Begriffsbildung unterläuft? In diesem Beitrag sollen die verschiedenen Ebenen und Gesichtspunkte entwirrt werden, die bisher den Zugang zu Hegels Verständnis der Trägheit erschweren. Es soll gezeigt werden, wie ausgehend von Hegels Ansatz eine Klärung der physikalischen Grundlagenbegriffe von Zeit, Relativitäts- und Quantentheorie gelingen könnte.

Ausblick: Gewissermaßen mitlaufend soll deutlich werden, wie Hegel die klassische Vorgehensweise der Mathematik und Naturwissenschaft umkehrt. Beispiel: Statt einfach festzustellen, wie in den Formeln der Fallbewegung und der kinetischen Energie ½ · m · v² die Geschwindigkeit v im Quadrat auftritt oder die Planeten auf Ellipsen verlaufen, bereitet Hegel den Gedanken vor, dass umgekehrt aus den Begriffen des Quadrats bzw. der Ellipse die entsprechenden Gesetze zu bestimmen sind. Das sind für ihn Beispiele einer begrifflichen Herleitung. Sie werden hier zusammengetragen und sollen in einem weiteren Beitrag systematisch entwickelt werden, wofür als Grundlage Hegels Ausführungen zur Objektivität und zur Idee dienen werden. An diesem Punkt ist jedoch aus meiner Sicht der Ansatz von Hegel zu verlassen. Sicher ist es notwendig, erst einmal zu verstehen, wie er das gemeint hat. Für mich ergeben sich jedoch aus der weiteren Entwicklung der Naturwissenschaft im 20. Jahrhundert neue Ansätze, um zu erklären, warum die Zeit und die Geschwindigkeit im Quadrat auftreten, und es ist eine offene Frage, welche Konsequenzen das für eine Weiterentwicklung der Hegelschen Naturphilosophie hat.

Einleitung

Die Trägheit ist für Hegel kein Randphänomen oder Spezialthema der Mechanik, sondern steht im Zentrum seiner Philosophie. Er sah in der Trägheit der Materie eine grundsätzliche Schranke, an der letztlich jede Aufklärung scheitert, die sich nur auf ihre eigene Vernunft verlässt. Im Sinne des christlichen Glaubens vermag sich für ihn ein Denken nicht aus der Trägheit der Materie und des Verstandes zu befreien, solange es nicht von einem göttlichen Geist beflügelt ist. Schon in seiner ersten größeren Veröffentlichung 1801 über die Differenz des Fichteschen und Schellingschen Systems der Philosophie zieht er die Grenzlinie zwischen der »Hartnäckigkeit des gesunden Menschenverstandes« und der »Kraft seiner Trägheit« einerseits und dem »Bewußtsein« andererseits (HW 2.35). Das war auch politisch gegen seine Vorgänger Kant und Fichte gemeint. 1799 hatte Fichte nach dem Atheismus-Streit seinen Lehrstuhl in Jena verlassen müssen, als er an den Zielen der Aufklärung und der Französischen Revolution festhielt. Gegen die aufklärerische Religionskritik wollten Schelling und Hegel die Philosophie wieder an das Absolute als ihren Ausgangspunkt binden, will sie nicht in Verstandesdenken und Materialismus hängen bleiben. Das trifft für Hegel letztlich auch auf Kant zu, weswegen dessen Philosophie nun »vom Buchstaben geschieden und das rein spekulative Prinzip aus dem Übrigen herausgehoben« werden muss (HW 2.9).

In jungen Jahren hatte sich Hegel vom »Sturm« der Französischen Revolution und der Philosophie von Kant mitreißen lassen. Wer davon ergriffen war, den ließ er nicht mehr los. »Diesem Sturm gibt Hegel den Namen 'Geist'« (Picht, S. 406). Hegel wollte seine früheren Ideale nicht verraten, sondern in sein System der Philosophie aufnehmen und in gewisser Weise sogar mit größerer Konsequenz weiter führen. Daher steht und fällt sein Anliegen damit, ob und wie es ihm gelingt, die Differenz zwischen der Materie als dem Träger der Trägheit und dem Bewußtsein »in einer höheren Potenz wieder zur Synthese zu konstruieren« (HW 2.35, Hervorhebung von mir). Die Kraft der Trägheit kann nicht einfach zurückgewiesen, überwunden oder gebrochen werden, sondern sie ist in die Konstruktion einer höheren Philosophie aufzunehmen und muss dort in der gesuchten Synthese ihre tragende Bedeutung erlangen.

Bevor der Frage nach der Kraft der Konstruktion nachgegangen wird, mit der die Kraft der Trägheit überwunden und zugleich genutzt und aufgehoben werden kann, soll in diesem Beitrag gezeigt werden, wie Hegel in der Wissenschaft der Logik schrittweise den Begriff der Trägheit aufwertet und entwickelt, bis er im Kapitel über den mechanischen Prozess zur Erkenntnis kommt, auf welche Weise mechanische Objekte dank ihrer Widerstandsfähigkeit Mitteilungen einer höheren Ordnung aufnehmen und sich von ihnen in Bewegung setzen lassen können. Erst hier ist für ihn das Thema Trägheit umfassend erschlossen. Das Verstandesdenken wird mit seiner Kraft der Trägheit als ein (bloß) mechanisches Denken beschrieben, das gleichwohl im Gang der Wissenschaft der Logik einen notwendigen Schritt darstellt. Hegel will nachweisen, wie der Mechanismus mit seiner Fähigkeit, Mitteilungen aufnehmen und weiter geben zu können, gerade dank seiner Trägheit einen unerlässlichen Schritt für die Entwicklung zu einer objektiven Logik darstellt und zugleich aus sich selbst heraus weiter drängt zum Chemismus und Organismus und schließlich zur Idee. Damit hat für ihn die Kraft der Trägheit ihren genau bestimmten Beitrag geleistet. Sie kehrt im weiteren nur noch wieder als immanente Kraft innerhalb der höheren Objektivität und der Idee, wenn sie den Zusammenhalt des Mediums des Chemismus sichert, den Bestand und die Wirkungsweise der Arbeitsmittel (Organon) garantiert, die während ihres Gebrauchs der Vernutzung Widerstand leisten und dadurch einsatzfähig sind, und schließlich in der Konstruktion der absoluten Idee und der Beständigkeit ihrer Werke aufgehoben wird.

(1) Trägheit als Verzögerung. In der sinnlichen Wahrnehmung und in experimentellen Beobachtungen kann Trägheit nur als Verzögerung (Hemmung) sichtbar werden. Gäbe es keine Trägheit, dann würden alle Kräfte instantan wirken, und es gäbe keine Zeit. Ein Stein, der von der Erde angezogen wird, würde ohne Trägheit nicht entlang einer zeitlichen Bewegungsbahn auf die Erde fallen, sondern er würde ohne zeitliche Dauer in dem Moment seinen Ort wechseln von seinem Anfangsort zu einem neuen Ort auf der Erdoberfläche, in dem die Gewichtskraft wirkt. Dagegen haben alle experimentellen Beobachtungen und die auf ihnen aufbauenden mathematischen Darstellungen gezeigt, dass die Bewegung eine Funktion der Zeit ist. Dass es überhaupt zu einem zeitlichen Ablauf kommt, liegt an der Trägheit der Körper, die erst in Bewegung gebracht und dann in fortlaufender Beschleunigung zu ihrem neuen Ort bewegt werden müssen.

Die Kraft der Trägheit ist daher keine Kraft, die zu den anderen Kräften hinzukommt und gemeinsam mit ihnen in die Erhaltungsgröße aller Kräfte aufgenommen werden muss, sondern sie ist im Gegenteil rechnerisch gleich groß wie alle anderen Kräfte und stellt ein dynamisches Gleichgewicht her, in dem sich Aktion und Reaktion auf ähnliche Weise wie Soll und Haben ausgleichen (Prinzip von d'Alembert). Es wird keine zusätzliche Kraft verbraucht, um etwas träge zu machen und in seiner Trägheit zu erhalten, und es geht umgekehrt keine Kraft verloren, um die Trägheit zu überwinden. Die Trägheitskraft bewirkt lediglich, dass sich alle anderen Kräfte im Widerspiel mit der Trägheit im Zeitverlauf entwickeln und nur dadurch zeigen können. Gäbe es keine Trägheit, würden alle anderen Kräfte unmittelbar wirken und wären nicht wahrnehmbar. Ohne Trägheit gäbe es nur Geometrie und keine Mechanik.

Schon dieses Verständnis zeigt, in welcher Weise über Kant hinauszugehen ist. Kant hatte die Eigenschaften der Zeit in Dauer, Kausalität und Gleichzeitigkeit gesehen. Trägheit liegt ihnen zugrunde. (a) Ohne Trägheit gäbe es keine Dauer und keine Zeit. An der Dauer kann die Trägheit empirisch gemessen werden. Etwas dauert so lange, wie es die Kraft der Trägheit erfordert. (b) Kausalität wird sich im mechanischen Prozess als Mitteilung einander widerstehender (träger, elastischer) Körper erweisen: Es kommt nur zu Kausalität, wenn ein Körper träge genug ist, eine Mitteilung aufnehmen und durch sie seinen Bewegungszustand ändern zu können. Gäbe es keine Trägheit, würden äußere Impulse wirkungslos durch ein Objekt hindurchgehen und verpuffen. (c) Gleichzeitigkeit wird bereits von Kant als die Gemeinschaft gedeutet, in der zwei Objekte miteinander kommunizieren und sich mechanische Eigenschaften wie den Impuls mitteilen. Im Ergebnis wird nicht Trägheit aus den Eigenschaften der Zeit, sondern diese aus der Trägheit erklärt. Dadurch bekommt Trägheit eine übergreifende Bedeutung, die nicht nur die Eigenschaften der Zeit, sondern auch andere Phänomene als die Zeit erklären kann. Die Trägheit geht der Zeit in logischem Sinn voraus. Wenn Hegel aus der Logik die Grundbegriffe der Natur entwickeln will, ist die Trägheit der Schlüsselbegriff. Plakativ gesagt ist die Trägheit innerhalb der Logik die Proto-Zeit, mithilfe derer aus der Logik der Übergang zur Natur und der dort waltenden Zeit gelingt. (Es wird sich zeigen, dass Kant diesen Sichtwechsel bereits vermutet und in seiner Schrift über die Metaphysischen Anfangsgründe der Naturwissenschaft vorbereitet hat, ohne ihn konsequent ausführen zu können.)

Trägheit bekommt in diesem Sinn eine Bedeutung, die dem neuplatonischen Begriff des Abstandes (gr. diastema, lat. distantia, engl. distance) ähnelt und damit der vom Neuplatonismus betrachteten Proto-Zeit. Trägheit verändert nicht Ursache und Wirkung und fordert keine zusätzlichen Kräfte heraus, sondern Trägheit führt ausschließlich dazu, dass zwischen Ursache und Wirkung ein zeitlicher Abstand aufgerissen wird. Ursache und Wirkung fallen nicht zeitlich ineins, sondern der Beginn und der Abschluss der Wirkung sind durch eine zeitliche Distanz voneinander getrennt. Das wäre ohne die Trägheit nicht möglich.

Anmerkung: Hegel nimmt den Begriff des Abstandes nicht in seine Wissenschaft der Logik auf, sondern spricht von Anziehung und Abstoßung (Repulsion und Attraktion), wodurch für ihn die Größe entsteht. Es bleibt daher vorerst offen, in welchem Verhältnis der räumliche (euklidische) Abstand der Geometrie und der durch Trägheit hervorgerufene zeitliche Abstand dynamischer Ereignisse in der Mechanik stehen. Seit Hilbert wird versucht, eine übergreifende Geometrie zu entwerfen, innerhalb derer ein Abstand definiert werden kann, der gleichermaßen für Zeit und Raum gilt. Wird an eine Rekonstruktion der Hegelschen Wissenschaft der Logik und Naturphilosophie gedacht, scheint mir der Begriff des Abstandes maßgeblich zu sein. Wenn es gelingt, ihn wie ein Prinzip an den Beginn der Philosophie zu stellen, dann kann im Weiteren auch eine Alternative gefunden werden, anders als Hegel die Grundbegriffe der Naturwissenschaft nicht aus den Begriffen des Quadrats, des Kubus und der Ellipse zu entwickeln, sondern aus Begriffen wie dem des Abstandes. Die hier aufgeworfenen philosophischen Fragen sind in den Kommentaren zu den Prinzipien einer Meta-Mathematik bzw. Mathematik nach Aristoteles weiter ausgeführt.

(2) Trägheit als negative Beschleunigung (das Maß der Trägheit). Die verzögernde Wirkung der Trägheit lässt sich nicht direkt nachweisen, sondern nur indirekt. Das gelang Newton mit einer einzigartigen Leistung, die zurecht als Gründungsakt der modernen Naturwissenschaft angesehen wird: Er trennte die Begriffe Kraft, Impuls und Energie voneinander und zeigte zugleich ihren inneren, mathematisch bestimmbaren Zusammenhang: Sie verhalten sich mathematisch zueinander wie eine Funktion zu ihrer ersten und zweiten Ableitung. Für ihn galten Mathematik und Naturphilosophie nicht unabhängig voneinander, sondern er verstand die von ihm erstmals aufgezeigten mathematischen Beziehungen zwischen den Grundbegriffen der Mechanik als die Mathematischen Prinzipien der Naturphilosophie. Empirisch lassen sich Kraft, Impuls und Energie nicht unmittelbar wahrnehmen, sondern wahrgenommen werden Bewegungskurven von Objekten (z.B. die Bewegungsbahnen der Planeten, fallender Körper, etwa wenn ein Apfel vom Baum fällt, Kugeln auf einer schiefen Ebene, etc.). Die Bewegungsbahnen lassen sich mathematisch beschreiben, wofür bereits Galilei und Kepler wichtige Vorarbeiten geleistet hatten. Aber erst Newton erkannte, dass es sich nicht nur um die sichtbare Bewegungsbahn handelt, sondern dass mithilfe der von ihm eingeführten mathematischen Ableitung aus diesen Bewegungsbahnen die Veränderung und Erhaltung der zugrunde liegenden Kraft, Impuls und Energie berechnet werden können. Erst als auf diese Weise die Kraft bestimmt werden konnte, die einer beobachteten Bewegung zugrunde liegt, konnte auch in Negation dieser Kraft die ihr entgegenwirkende Kraft der Trägheit bestimmt werden.

Wie im Weiteren näher ausgeführt werden wird, konnte Newton zeigen, dass sich ausgehend von der Bewegungsgleichung des freien Falls ›s(t) = ½ g · t²‹ als erste Ableitung die Momentangeschwindigkeit ›v(t) = g · t‹ und als zweite Ableitung die Kraft ›F = m · a‹ ergeben. Hier stehen s für distance, t für time, v für velocity, F für force, m für mass, a für acceleration und die Konstante g für die empirisch messbare Fallbeschleunigung. Die Bewegungsgleichung beschreibt, welche Strecke s ein Objekt nach Ablauf einer Zeit t gefallen ist. – Die Trägheit ergibt sich rein formal als die der Kraft entgegenstehende Trägheitskraft

›FT = −F = −(m · a)‹.

Niemand bezweifelt die Wahrheit dieser Gleichungen, und die Physik hat sie im Weiteren fortlaufend verallgemeinern und für andere Rahmenbedingungen konkretisieren können. Aber es kann auch niemand sagen, was der Ausdruck t² bedeuten soll, d.h. was man sich unter der Zeit im Quadrat vorzustellen hat. Das wird einfach als notwendige Konsequenz der mathematischen Formeln und ihrer Rechenregeln hingenommen. An diesem Punkt setzt Hegel an. Er kehrte die Perspektive um: Für ihn ist es nicht eine rein mathematische Erkenntnis, dass die Zeit im Quadrat auftritt, sondern er fragt, warum der Differentialkalkül als mathematisches Arbeitsmittel für die Beschreibung der Bewegung anwendbar ist. In einem für die Naturwissenschaft und Mathematik bis heute völlig ungewohnten Gedanken vertritt Hegel die Überzeugung, dass sich innerhalb des von Newton und Leibniz betrachteten Grenzübergangs die Figur des Quadrats erhält, d.h. gegenüber dem Grenzübergang träge ist, und dies sogar im Nulldurchgang verschwindender Größen. Daher ist für Hegel nicht die Frage, warum sich aus der mathematischen Darstellung der Bewegung die Potenzierung der Zeit ins Quadrat ergibt (und nicht einmal diese Frage wird heute gestellt, sondern es wird erwartet, die mathematischen Formeln als gegeben zu akzeptieren), sondern er will umgekehrt zeigen, wie sich aus dem Quadrat und seinen qualitativen Eigenschaften die Bewegungsformel ergibt. Das setzt ein völlig anderes Verständnis des Differentialkalküls voraus, siehe hierzu den Beitrag Hegels Herleitung des Differentialkalküls aus der qualitativen Potenzbestimmung.

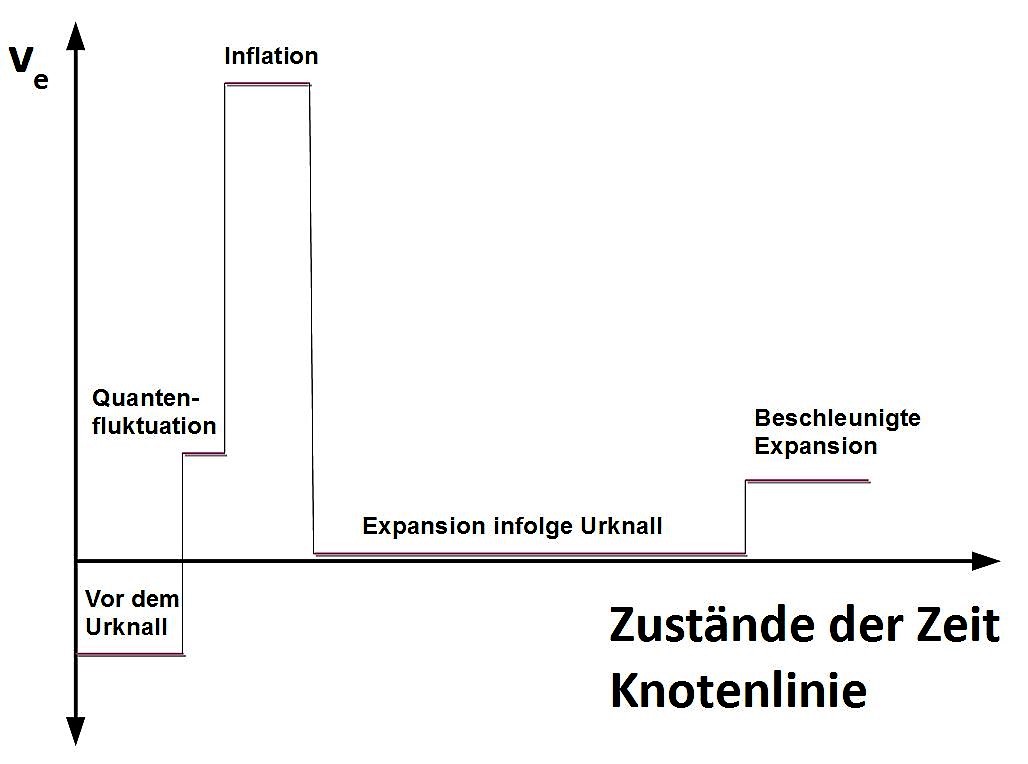

(3) Trägheit als Umkehrung. Doch es gibt nicht nur Kräfte entlang der Verbindungslinien zwischen zwei Körpern, die einander abstoßen und anziehen, sondern auch mehrdimensionale Gebilde können sich im Ganzen ändern. Eine Platte kann sich erwärmen, das Gleichgewicht eines chemischen Gemisches kann bei Zutropfen bestimmter Stoffe schlagartig umkippen, Wasser kann großflächig zu Eis gefrieren oder verdampfen usw. Mit dem Übergang in höhere Dimensionen scheint sich eine grenzenlose Freiheit aufzutun, die unendlich viele Bewegungsmuster und keinerlei Regelmäßigkeit erkennen lässt und dadurch der Wissenschaft unzugänglich bleibt. So hat es auch noch Kant gesehen, für den die zeitgenössische Chemie »zuletzt bloß empirisch« vorzugehen vermochte und »daher eher systematische Kunst, als Wissenschaft« sei (MAN, AA 04: 468.24 und 468.29). Hegel ist es mit seinen Ausführungen über das reale Maß gelungen, hier Ordnungen zu erkennen. Er hat die ihm vorliegenden Ergebnisse der Chemie auf ihre logische Struktur analysiert und in ihnen Wahlverwandtschaften und Knotenlinien unterschieden mit dem Ergebnis, dass sich unterschiedliche Zustände herausbilden, die sich jeweils durch eine eigene Ordnung stabilisieren. In jedem Zustand lassen sich innere Faktoren unterscheiden, die nicht voneinander unabhängig sind, sondern in umgekehrten Verhältnis zueinander stehen. Wird der eine Faktor größer, dann wird der andere kleiner. Dadurch ergibt sich im Ganzen auch für höherdimensionale Bewegungen eine Trägheit, die das unkontrollierte Ausbrechen einzelner Parameter verhindert. Das klassische Beispiel ist das schwingende Pendel: Wird die kinetische Energie größer, dann wird die potentielle Energie kleiner. Beide gleichen sich genau aus, und im Ganzen wird die Energie erhalten (ist träge gegenüber dem Bewegungsverlauf).

In diesem Sinn versteht Hegel das Trägheits-Phänomen der die Sonne umkreisenden Planeten anders als Newton. Newton sieht hier einen eindimensionalen, mechanischen Vorgang, bei dem eine Kraft und ihr entgegen eine Trägheitskraft wirken. Newton zerlegt jeden Punkt der Bewegungsbahn in ein Parallelogramm voneinander unabhängiger Kräfte, die auf diesen Punkt wirken (Tangential- und Radialkraft, die entlang der Tangente bzw. zum Zentrum gerichtet sind). Er deutet die Tangentialkraft als Trägheitskraft, was sich jedoch weder mathematisch noch mechanisch halten lässt (siehe dazu unten Anmerkung 3 und 4 zum Trägheitsprinzip). Hegel folgt dagegen Kepler und betrachtet die Bewegung des Planeten im Ganzen. Für ihn ist nicht die Trägheit des Planeten, sondern die Erhaltung (Trägheit) der elliptischen Bewegungsbahn und mit ihr das als Einheit verstandene Bewegungssystem aus Sonne und Planeten das Bewegungsprinzip. Es setzt sich nach Kepler zusammen aus zwei inneren Faktoren, die im umgekehrten Verhältnis zueinander stehen: Das sind nicht wie bei Newton zwei voneinander unabhängige Kräfte, sondern die Momentangeschwindigkeit des Planeten und sein jeweiliger Abstand zur Sonne. Wenn der Abstand eines Planeten zur Sonne kleiner wird, wird seine Geschwindigkeit größer, und umgekehrt. Dadurch bleibt die Figur der Bewegungsbahn als Ellipse erhalten. Das kann mit Kepler auch so formuliert werden, dass in gleichen Zeiteinheiten die von der Verbindungslinie des Planeten zur Sonne überstrichene Fläche immer gleich ist.

Anders als Newton vermag Hegel mit Kepler das Phänomen der Planetenbewegung mathematisch zutreffend zu beschreiben: Die in der Planetenbewegung auftretende Trägheit liegt nicht in einer Kraft, die entlang der Tangente der Bewegungsbahn wirkt, sondern in der Erhaltung der in gleichen Zeiteinheiten überstrichenen Fläche (Invarianz, Symmetrieerhaltung). Diese Erhaltung ist gegeben, weil sich der Abstand zur Sonne und die Momentangeschwindigkeit im umgekehrten Verhältnis zueinander befinden. Mit der Umkehrung wird sichergestellt wird, dass die Planetenbahn auf einer geschlossenen Ellipse verläuft und nicht ausbricht. Die Änderung des einen Faktors wird dadurch ausgeglichen, dass sich der andere Faktor gegenläufig verändert. Dieser Erkenntnis wäre nicht möglich, wenn die Planeten auf Kreisen verliefen, da sich auf dem Kreis der Abstand zur Sonne nie ändert. Hegel bringt es auf den Punkt: In der Darstellung von Newton könnten die Planeten auch auf Kreisen verlaufen, in der Darstellung von Kepler nicht (Erstes Keplersches Gesetz, siehe hierzu Enz. § 270, HW 9.86).

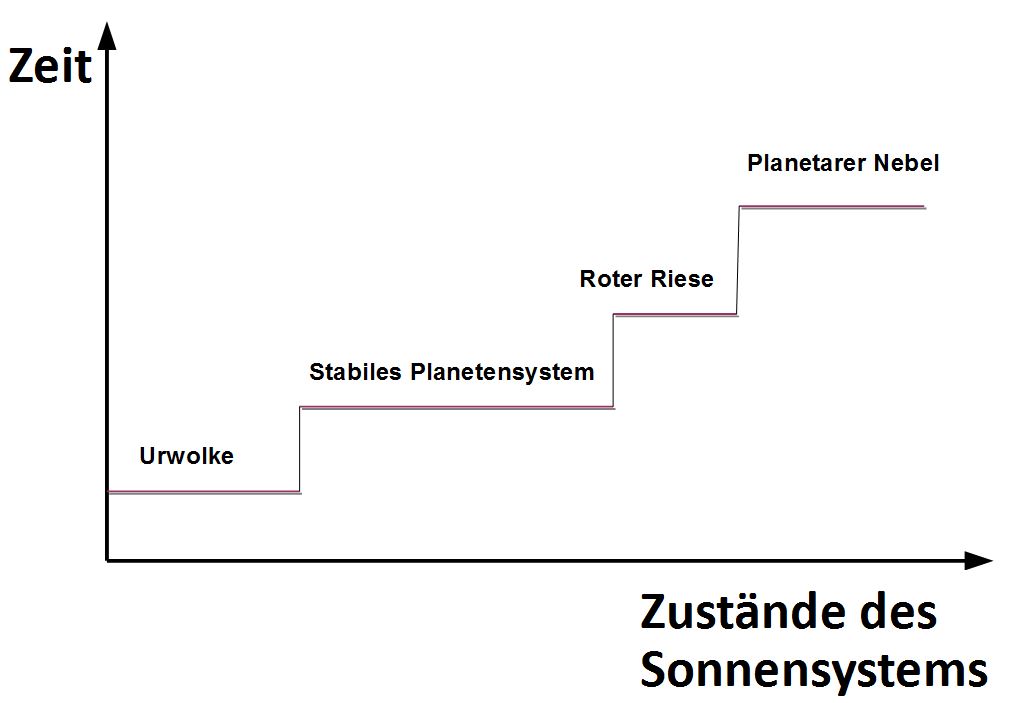

Eine andere Frage ist, welche Ursache die Trägheit der Planetenbewegung hat und ob sie ewig fortdauern wird. Seit Kant ist die Astrophysik überzeugt, dass das Planetensystem eine eigene Geschichte hat. Es ist entstanden aus der Urwolke und wird sich wieder auflösen, wenn die Sonne einen Großteil ihrer Energie verbraucht hat. Hegel lehnt Kants Theorie der Geschichte des Himmels ab und scheint von der Ewigkeit des Planetensystems überzeugt zu sein.

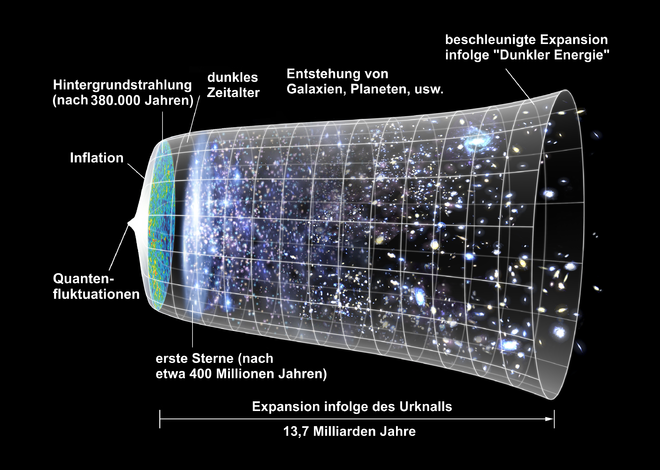

Hegel konnte nicht voraussehen, wie es mit der Relativitätstheorie gelingen sollte, auch für die Zeit drei innere Dimensionen zu erkennen. Die Zeit ist damit ebenfalls ein mehrdimensionales Phänomen, das sich mit den Begriffen des realen Maßes beschreiben lässt. Das soll in diesem Beitrag im Abschnitt über die Ordnung der Zeit ausgeführt werden. Auch die Zeit lässt sich in innere Faktoren zerlegen. Alles, was in einer Beziehung schneller wird, wird zugleich in anderer Beziehung langsamer. Mithilfe der neueren Erkenntnisse der Relativitätstheorie und Astrophysik kann die Zeit auf ähnliche Weise beschrieben werden, wie Hegel in der Wissenschaft der Logik die Wahlverwandtschaften, Knotenlinien und die Ordnung der chemischen Sphäre entwickelt hat. Auch für die Zeit gibt es Dimensionalität, reale Maße, Umschlag von Quantität in Qualität, Kontinuität, Umkehrung, Ordnung. Die Trägheit ist dann keine spezifische Eigenschaft der Zeit mehr, sondern gehört zur logischen Ordnung, mit der alle realen Phänomene darzustellen sind.

Mit diesem Ansatz lässt sich meines Erachtens die Frage nach dem begrifflichem Verhältnis von Relativitätstheorie und Quantentheorie klären. Die logische Struktur der Quantenzustände kann auf die gleiche Weise wie die chemische Wahlverwandtschaft und deren Zustände beschrieben werden (siehe den Beitrag Das reale Maß). Wenn es gelingt, auch die Ordnung der Zeit auf diese Weise darzustellen, dann ist gezeigt, dass Chemie, Quantentheorie und Theorie der Zeit auf die gleichen Grundlagen zurückgehen. Es handelt sich bei ihnen allen entgegen dem üblichen Verständnis nicht um ein mechanisches, sondern um ein chemisches Phänomen, wenn Chemie in dem weiten Sinn verstanden wird, wie Hegel in der Lehre vom realen Maß die »Logik der chemischen Sphäre« begründet.

(4) Trägheit als Widerstand. Der logisch voll entwickelte Begriff der Trägheit wird für Hegel erst mit dem Begriff des Widerstandes erreicht. Erst wenn im Gang der Wissenschaft der Logik vom daseienden Etwas über die zur Existenz gekommenen Dinge und ihre Wirklichkeit schließlich das formal-logische Subjekt erreicht ist, dem Prädikate zugeschrieben werden, über das Urteile gefällt und mit dem Schlüsse gezogen werden können, kann der Begriff eines konkreten, vollständigen und selbständigen Objekts entfaltet werden. Das Neue am Objekt liegt darin, dass es Mitteilungen aufnehmen und weiter geben kann. Das ist auf den ersten Blick »ganz mechanisch« gedacht: Einem mechanischen Objekt wird ein Impuls »mitgeteilt«, den es aufnimmt und weiter gibt.

Für Hegel geht der von der Mechanik verwendete Begriff der Mitteilung jedoch wesentlich weiter. Ein Objekt kann nur eine Mitteilung aufnehmen, weil es dem anderen Objekt einen Widerstand leistet. Andernfalls würde die Mitteilung ungehört verhallen und spurlos durch das Objekt hindurchgehen. Wenn der Widerstand des Objekts überwältigt wird, liegt das jedoch nicht an der Übermacht eines anderen Objekts, wie die Formulierungen Hegels bisweilen nahelegen und missverstanden werden können, sondern an der höheren Macht der Sprache, in der die Mitteilung formuliert ist. Es hat nicht ein Objekt A ein anderes Objekt B überwältigt, sondern A ist einer Sprache mächtig, mit der es B erreichen und ansprechen kann. Es ist die Eigendynamik der Sprache, über die sowohl A wie auch B verfügen, durch die die Mitteilung ankommt, der sich B nicht entziehen kann.

Auf diese Weise wird der Widerstand für Hegel zum entscheidenden Argument für seinen ontologischen Gottesbeweis: Der Mensch wird dank seines Widerstands nicht einfach von der göttlichen Mitteilung überwältigt, sondern kann ihr standhalten und sie aufnehmen. Und zugleich ist es dem Widerstand verdankt, dass die Botschaft den Menschen nicht wirkungslos erreicht, sondern ihn berührt und existenziell erzittern lässt. Durch die höhere Macht der Sprache (und nicht durch die überwältigende Übermacht einzelner Objekte A gegenüber anderen Objekten B) gelangt der Mensch in eine gemeinsame Sphäre mit Gott, in der Gott ihn ansprechen kann. So wie im mechanischen Prozess nicht mechanische Gesetze mitgeteilt werden, sondern Impulse, so werden im Gespräch nicht die dem Menschen unzugänglichen göttlichen Gesetze der Sprache mitgeteilt, sondern diese zeigen sich im Gelingen der Kommunikation. Wittgenstein hat es auf den Punkt gebracht: »Was sich in der Sprache ausdrückt, können wir nicht durch sie ausdrücken.« (TLP, 4.121) Der Mensch erbebt unter der Mitteilung und gewinnt eine negative Vorstellung der Übermacht dessen, der ihn angesprochen hat.

Trägheit erweist sich als das gesuchte Zwischenglied, um von der euklidischen Geometrie zur Mechanik zu gelangen. In der euklidischen Geometrie gibt es keinen Widerstand. Jeder Punkt und jede Figur können frei durchschnitten werden. Eine Gerade verläuft durch Punkte, sie kann einen Kreis schneiden etc. Erhält dagegen jeder Punkt einen Widerstand, mit dem die auf ihn auftreffenden anderen Punkte konfrontiert werden und ihn nicht wie in der Geometrie durchdringen, sondern ihn nur beiseite schieben können, dann wird aus dem Punkt der Geometrie das punktförmige Partikel der Mechanik und verallgemeinert der Physik. Dort treten an die Stelle der einander schneidenden Figuren der Geometrie die Feldlinien, die sich nirgends schneiden. (Einstein hat diesen Gedanken umgekehrt, wenn für ihn eine Geometrie, in der sich die Feldlinien nirgends schneiden, Ausdruck eines mit Materie gefüllten Raums ist.) (Dieser Begriff des Widerstandes soll bis auf die Ebene der Zahlen untersucht werden: Wenn die Mathematik in dieser Weise in die Mechanik übergeht, wandeln sich nicht nur die masselosen, geometrischen Punkte in mechanische Partikel, sondern auch die einzelnen Zahlen werden mit jeweils einem eigenen Gewicht aufgeladen. Das führt zur Idee von ogkischen, gewichtigen Zahlen.)

(5) Trägheit als Autonomie. Mit Trägheit ist ein bestimmter Freiheits-Begriff verbunden, der nur im mechanischen Prozess gilt (Autonomie des mechanischen Objekts, Multitude der mechanisch verbundenen Gesamtheiten von Objekten, die jeweils ihre innere Freiheit bewahren). Im mechanischen Prozess sind die aufeinander wirkenden Objekte völlig gleichberechtigt. Es gibt zwar ein Zentrum, aber dies liegt im mathematisch berechenbaren Schwerpunkt, der sich außerhalb aller beteiligten Objekte befinden kann. Nur unter sehr vereinfachten Bedingungen, – wenn ein einzelnes Objekt wesentlich größer als alle anderen ist (wie die Sonne gegenüber den Planeten) –, fallen das Zentrum des mechanischen Systems und ein bestimmtes Objekt des Systems zusammen. Im Ganzen gilt aber die volle Autonomie (Selbständigkeit) der einzelnen Objekte. Keins von ihnen verfügt über eine dominierende Macht, sondern die Macht liegt in der außer ihnen liegenden Sprache, in der die Mitteilungen des Systems formuliert werden. Jedem einzelnen Objekt erscheint die Sprache als etwas Jenseitiges. Und zugleich bleiben die Objekte einander fremd, da keins die Autonomie des anderen durchbrechen und sich an dessen Stelle setzen oder es auch nur von innen verstehen kann.

Diese Sicht legt nahe, den von Kant und seinen Nachfolgern vertretenen spezifischen Freiheits-Gedanken auf die mechanische Sphäre zu beschränken. Sie ist notwendig, aber begrenzt. Hegel ist überzeugt, dass hier und nur hier ein strenges moralisches Reglement gelten kann, wie Kant es formuliert hat. Hegel nennt für den mechanischen Prozess ausdrücklich auch die »Sitten« als eine der höheren Mächte, die sich in der von ihnen formulierten Sprache (den sittlichen Forderungen) mitteilen (HW 6.416). Kein einzelner Mensch kann beanspruchen, für sich als Instanz der moralischen Ordnung zu gelten und sich über die anderen zu erheben. Sie können einander nur die moralischen Forderungen mitteilen, aber deren Macht ergibt sich aus dem Sittengesetz und nicht aus deren Wächtern. Das bedeutet weiter, dass eine negative Theologie im Sinne von Kierkegaard und Wittgenstein aus Sicht von Hegel nur für die mechanische Sphäre gilt, da nur hier dem einzelnen mechanischen Objekt die ihm mitteilbare allgemeine Sprache transzendent bleibt. Für Hegel gilt das Christentum in einer anderen Sphäre. Zwischen mechanischen Objekten gibt es keine Liebe. Diese erfordert weitere Momente, die erst mit der Wahlverwandtschaft und Geschlechtsbeziehung der chemischen Sphäre und der Lebendigkeit der organischen Sphäre entstehen. (In seiner Konstellation der ästhetischen, ethischen und religiösen Sphäre hat Kierkegaard sich auf Grundlage des christlichen Glaubens dieser Überzeugung von Hegel wieder angenähert, wobei die ethische Sphäre mit der mechanischen Sphäre verglichen werden kann.)

(6) Trägheit als Auflösung. Trägheit richtet sich letztlich auch gegen sich selbst. Was in einen Zustand der Erstarrung gerät, verliert seine Widerstands-Kraft und damit seine Trägheit. Es erschöpft sich. Der Mechanismus geht über in den Chemismus. Dort bekommt die Trägheit als Zusammenhalt des Mediums eine völlig neue Bedeutung.

Die empirisch beobachtbare Bewegungsbahn des freien Falls

Um Hegels Gedanken zu verstehen, soll von einer Betrachtung der Bewegungsbahn des freien Falls und einer typischen Darstellung durch die zeitgenössische Physik ausgegangen werden. Mit dem bloßen Auge sind der genaue Bewegungsverlauf eines Steines oder die Parabel eines Wurfgeschosses nur schwer zu erkennen. Galilei führte daher zahlreiche Experimente durch, mit denen er untersuchte, wie z.B. eine Kugel auf einer schiefen Ebene beschleunigt wird. Sie wird durch die Reibung verlangsamt, und wenn dieser Effekt wieder herausgerechnet wird, kann die Bewegung des freien Falls berechnet werden.

Im Ergebnis zeigt sich, dass die Bewegung eines fallenden Körpers durch drei Komponenten beeinflusst wird: (a) Der Ort sA, an dem die Bewegung beginnt, (b) die Anfangsgeschwindigkeit vA, die der Gegenstand bei Beginn der Bewegung bereits hat, (c) die Anziehung zur Erde. Im folgenden Diagramm können idealtypisch einige Fälle unterschieden werden, um schrittweise die Zerlegung der Bewegungsbahn zu verstehen:

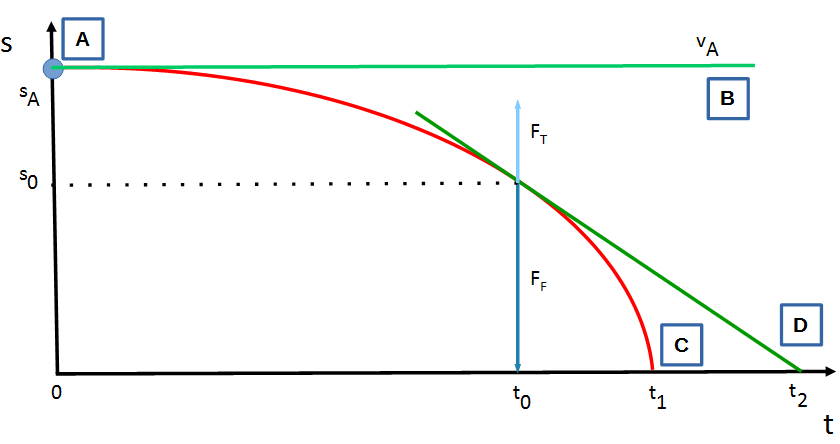

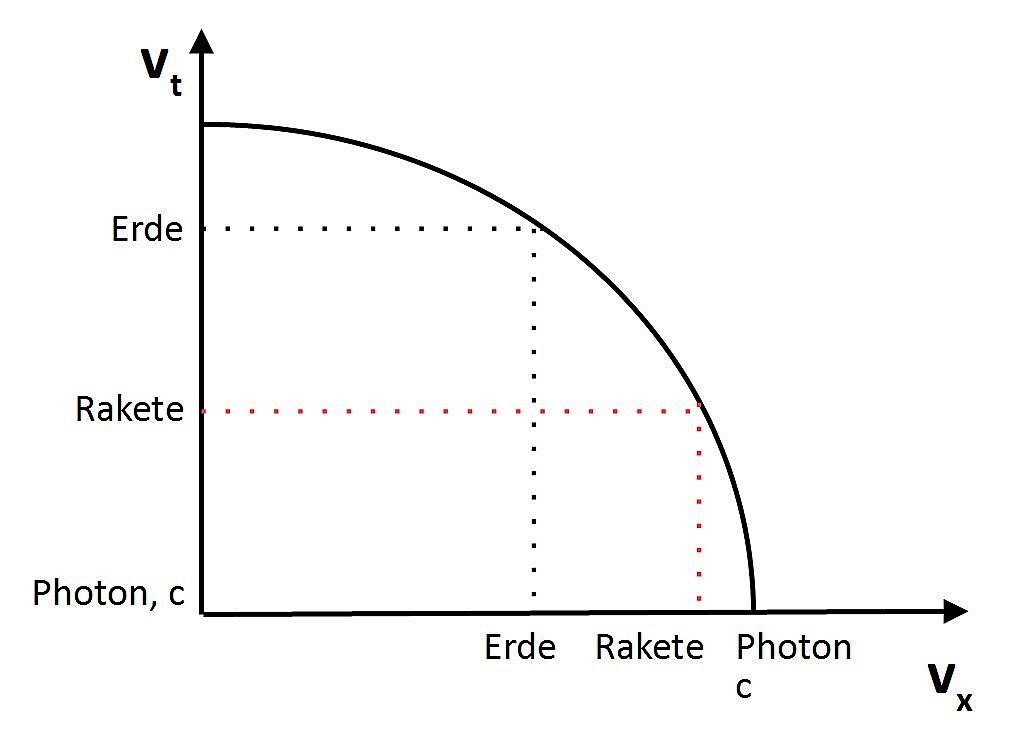

Figur 1 Bewegungsbahn des freien Falls

Die nach oben gerichtete s-Achse zeigt den Abstand (die Strecke s) eines fallenden Körpers von der Erdoberfläche, die nach rechts gerichtete t-Achse den Zeitverlauf. Die rot gezeichnete Parabel zeigt, wie der Körper mit fortlaufend größerer Geschwindigkeit zur Erde fällt.

[A] Eine Kugel befindet sich zur Zeit t=0 in einer Anfangsentfernung sA von der Erde. Wenn die Kugel ruht und keinerlei Kräfte auf sie wirken, würde sie diese Position unverändert beibehalten und sich nicht von der Stelle rühren. Der Abstand des Körpers zur Erdoberfläche bleibt unverändert. Das ist graphisch durch die hellgrüne Gerade dargestellt, die parallel zur t-Achse verläuft.

[B] Wenn sich die Kugel mit der Anfangs-Geschwindigkeit vA parallel zum Erdboden in eine beliebige Richtung bewegt, würde sie ausgehend von der gleichen Position sA wie in [A] diese Bewegung unendlich beibehalten, sofern keine sonstigen Anziehungskräfte auf sie wirken. Mit [B] ist daher die Aussage von [A] dahin erweitert, dass jeder Körper seinen aktuellen Bewegungszustand erhält, wenn keine äußeren Kräfte auf ihn wirken. Das wird als seine Trägheit bezeichnet. Der Bewegungsverlauf ist in diesem Diagramm identisch mit dem Bewegungslauf von [A], da in beiden Fällen der Gegenstand den Abstand zur Erdoberfläche nicht ändert.

[C] Wenn jedoch zusätzlich eine Gewichtskraft FF wirkt, die die Kugel zum Fall auf die Erde bewegt, dann entsteht eine Bewegung, die sich aus seiner eigenen Anfangsgeschwindigkeit und der Gewichtskraft zur Erde zusammensetzt. Würde die Kugel zur Zeit 0 keine eigene Bewegung haben, dann würde sie senkrecht zur Erde fallen. Die resultierende Bewegungsbahn ist mit der roten Parabel dargestellt. Die Kugel wird im Zeitpunkt t1 auf dem Erdboden auftreffen.

Die Zerlegung der resultierenden Bewegung in innere Faktoren kann an jedem beliebigen Zeitpunkt erfolgen. Hier ist als Beispiel die Zeit t0 gewählt. In diesem Moment befindet sich der Gegenstand im Abstand s0 von der Erde (durch die gepunktete Linie angedeutet), und es wirkt die Gewichtskraft FF, die senkrecht zur Bodenfläche gerichtet und mit einem blauen Strich dargestellt ist. Gleichzeitig ist die Anfangsgeschwindigkeit vA erhalten geblieben. Die Kugel fliegt aber jetzt nicht mehr wie zur Zeit t=0 parallel zur Erde, sondern ihre Bewegungsrichtung ist durch den Fall in der Zeit von t=0 bis t0 verändert worden und erfolgt in diesem Zeitmoment in Richtung der dunkelgrün eingezeichneten Tangente.

[D] Würde im Zeitmoment t0 die Gewichtskraft aufhören zu wirken, dann würde die Kugel entlang der dunkelgrünen Tangente weiterfliegen und zum Zeitpunkt t2 auf der Erde auftreffen.

Anmerkung: Die blau gezeichneten Kräfte FT und FF zeigen die auf den Körper wirkende Gewichtskraft und Trägheitskraft (gestichelt). Die Kraft FF ist auf die Erde gerichtet, FT in die entgegengesetzte Richtung von der Erde weg. Beide Kräfte sind gleich groß und werden werden in späteren Kapiteln genauer erläutert.

Die mathematische Bewegungsgleichung

Im Ergebnis zahlreicher Beobachtungen konnte der Bewegungsverlauf mathematisch beschrieben werden. Diese Formel hat sich in allen Experimenten bestätigt.

(1) s(t) = ½ g · t² + vA· t + sA

lies: Die Funktion s(t) beschreibt die Bewegungskurve eines fallenden Körpers. Sie zeigt die Veränderung des Abstandes zur Erdoberfläche, der entsprechend allgemeiner Nomenklatur mit ›s‹ bezeichnet wird (distance, Strecke) im Zeitverlauf t. Sie setzt sich von rechts nach links gelesen aus drei Summanden zusammen:

– sA ist der Anfangspunkt. Das ist die Höhe, aus der der Körper zu fallen beginnt.

– Die Strecke vA· t, die der Körper aufgrund seiner Anfangsgeschwindigkeit vA im Verlaufe der Zeit t zurückgelegt hat.

– Und schließlich die Strecke, die der Körper aufgrund der Gewichtskraft im Verlaufe der Zeit t in Richtung Erdoberfläche gefallen ist, das ist ½ g · t². Die Konstante ›g‹ steht für die empirisch gemessene Fallbeschleunigung.

In dieser Darstellung ist sehr klar zu erkennen, wie sich der Anteil der Anfangsgeschwindigkeit nur linear mit der Zeit auswirkt: ›vA· t‹, während der von der Gewichtskraft bewirkte Anteil mit dem Quadrat der Zeit wächst: ›½ g · t²‹. Daher setzt sich der Anteil der Gewichtskraft im Verlaufe der Zeit immer mehr durch und die Bewegungsbahn beugt sich zur Erde hin.

Diese Gleichung kann auf spezielle Fälle angewendet werden:

Fall 1, Bewegung zum Zeitpunkt t=0:

(2) s(0) = ½ g · 0² + vA· 0 + sA = sA

lies: Im Anfangspunkt befindet sich der Körper im Abstand sA von der Erde und bewegt sich noch nicht.

Fall 2, Bewegung zum Zeitpunkt t0:

(3) s(t0) = ½ g · t0² + vA· t0 + sA

lies: Zum Zeitpunkt t0 bewegt sich der Körper entsprechend der Bewegungsgleichung.

Fall 3, der Körper befindet sich anfangs in Ruhe, d.h. es gilt vA = 0:

(4) s(t) = ½ g · t² + 0 · t + sA = ½ g · t² + sA

lies: Wenn der fallende Körper am Anfang ruht und keine Geschwindigkeit hat, vereinfacht sich die Bewegungsgleichung.

Hegel betrachtet den Fall 3 eines Körpers, der aus einer Position der Ruhe heraus zu fallen beginnt, und er vereinfacht nochmals die Schreibweise. Er vernachlässigt den Anfangsort sA, um den reinen Bewegungsverlauf unabhängig vom Anfangsort zu beschreiben, und setzt a = ½ g. Statt s(t) schreibt er abgekürzt s. Daraus ergibt sich die von ihm zitierte Bewegungsgleichung (HW 5.346):

(5) s = a · t²

lies: Gegenüber Gleichung (4) wird der Anfangsort sA nicht berücksichtigt, und es wird a statt ½ g gesetzt. Dadurch wird erkennbar, dass die Bewegungsbahn des frei fallenden Körpers eine Parabel ist.

In dieser Form ist hervorgehoben, worauf es Hegel ankommt: Die Gewichtskraft wirkt im Quadrat der Zeit.

Das Trägheitsprinzip und das d'Alembertsche Prinzip als Axiome der Mechanik

Als es gelungen war, für die Verlaufsform einer mechanischen Bewegung eine mathematische Formel aufzustellen und diese empirisch zu bestätigen, stellte sich die Frage, ob sich auch Axiome finden lassen, aus denen diese Gleichung hergeleitet werden kann, so wie beispielsweise in der Geometrie der Satz des Pythagoras auf die euklidischen Axiomen zurückgeführt werden kann. Anders gefragt: Können Axiome gefunden werden, aus denen sich die Bewegungsgleichungen von Kepler und Galilei ableiten lassen, die jeweils aus empirischen Beobachtungen hervorgegangen waren? Das war der Anspruch von Newton. Hegel bezeichnet das als »nicht-empirischen Beweis« (Enz. § 267, HW 9.75). Die euklidischen Axiome genügen nicht, denn sie kennen keinen Zeitbegriff. Die euklidische Geometrie gilt unabhängig von der Zeit. Eine geometrische Konstruktion kann zwar in eine Folge einzelner Konstruktionsschritte zerlegt werden, aber in den Gang der Konstruktion geht die Zeit nicht ein. Die Reihenfolge der Schritte ist rein logisch bestimmt. Sie können im Prinzip innerhalb eines einzigen Zeitmoments erfolgen.

Obwohl nur bei solchen Körpern, die über eine Masse verfügen, von Bewegung gesprochen werden kann, enthalten die Gleichungen von Galilei und Kepler keine Variable für die Masse. Sie gelten für alle Körper unabhängig davon, wie groß die Masse ist. Es wirkt wie ein mathematischer Trick, wenn beispielweise bei Aufstellung der Gleichung für den freien Fall die Masse »herausgekürzt« werden kann. Das liegt an einer Besonderheit der mathematischen Einheiten: Während es offenbar sinnlos ist, von einer Bewegung eines Körpers mit einer Masse von m = 0 zu sprechen, kann eine Einheitsmasse von m = 1 immer mitgedacht werden. Daraus ergeben sich zwei erste Anhaltspunkte, wie ein Axiomensystem schrittweise aufgebaut werden könnte:

(I) Raum-Axiome: Rein geometrische Axiome nach dem Vorbild von Euklid, die ausschließlich räumliche Verhältnisse beschreiben.

(II) Zeit-Axiome: Axiomatische Einführung der Zeit, aus der Bewegungsgesetze abgeleitet werden können, in denen unabhängig von der Masse der bewegten Körper Zeit und Raum verknüpft werden. Beispiele für Bewegungsgesetze dieser Art sind die genannte Bewegungsgleichung und die Keplerschen Gesetze, in denen noch nicht die Masse auftritt.

(III) Masse-Axiome: Axiomatische Einführung der Masse, um die Bewegungen zu beschreiben, für die die Masse der bewegten Körper bzw. des Mediums, durch das sie sich bewegen, von Bedeutung sind.

Dies Programm konnte jedoch bis heute nicht zufriedenstellend ausgeführt werden. Alle mechanischen Axiomensysteme gehen auf Newtons Mathematische Prinzipien der Naturphilosophie von 1687 zurück. Euler, d'Alembert, und Lagrange haben sie in ein vollständiges System gebracht, dessen unmittelbar vor der Französischen Revolution 1788 veröffentlichtes Lehrbuch Mécanique analytique bis heute grundlegend für alle weiteren Arbeiten ist (siehe den dort ausgeführten Lagrange-Formalismus). (Hegel erwähnt das Buch in seiner Darstellung des Falles, HW 9.77 Fußnote.)

Während Axiome des Raums seit Euklid in widerspruchsfreier Form formuliert werden konnten, ist es der Mechanik bis heute nicht gelungen, Axiome der Zeit und der Masse klar voneinander zu trennen. In allen Entwürfen werden sie letztlich zirkulär auseinander entwickelt (siehe dazu die Arbeiten von Max Jammer). Wer mit dem Raum beginnen will, muss dessen Eigenschaften aus der Verteilung der Materie im Raum erklären. Wer mit der Materie anfangen will, muss ihre räumliche Ausgedehntheit erklären. Wer mit der Zeit anfangen will, muss sich auf die Trägheit und ihre Dauerhaftigkeit beziehen und damit auf träge, massehaltige Objekte, an deren Bewegung Zeit erkennbar ist. Daraus hat sich auch der von Hilbert gewählte Ansatz nicht befreien können. Statt die euklidische Geometrie um Axiome zu erweitern, mit denen zeitliche Prozesse und Bewegungen massehaltiger Körper beschrieben werden können, wollte er den in der euklidischen Geometrie gebrauchen Abstand dahin verallgemeinern, dass mit ihm auch die Abstände zeitlicher Vorgänge (früher, später) und Veränderungen körperlicher Eigenschaften (leichter und schwerer, kompakter und durchlässiger) beschrieben werden können. Das hat den von der Physik verwendeten Formalismus zweifellos erheblich verbessert, letztlich jedoch keinen Ausweg aus der Zirkularität gezeigt. Es hat aber den Rahmen geschaffen, innerhalb dessen eine Lösung zu suchen ist.

Kant und Hegel haben sich mit dieser Situation niemals abgefunden und bis zu ihrem Tod nach einer von der Philosophie zu entwickelnden Lösung gesucht. Hegel hat zeitlebens – angefangen mit seiner Habilitation über die Planetengesetze bis zur zweiten Auflage des ersten Bandes der Wissenschaft der Logik kurz vor seinem Tod – versucht, hierauf eine eigene Antwort zu finden.

Die heutige Physik versucht einen Mittelweg. Am Beispiel eines typischen, über Internet verfügbaren Vorlesungsskripts soll gezeigt werden, wie üblicherweise die Ableitung der Bewegungsgleichung aus dem Trägheitsprinzip als Axiom der Mechanik erfolgt (Jörg Ihringer Experimentalphysik I in Tübingen, Link, Übersicht über das vollständige Skript: Link).

| (6.1) FF = m · g | Ansatz: Es gibt eine beschleunigende, messbare Fundamentalkraft FF, in diesem Beispiel die auf der Erde wirkende Gewichtskraft.

Die Gewichtskraft beschleunigt einen Körper, der sich frei im Raum oberhalb der Erde befindet, an jedem Punkt seiner Bewegungsbahn entsprechend seiner Masse m und der empirisch gemessenen Fallbeschleunigung g, bis er auf der Erde aufschlägt und dort liegen bleibt. Während die Fallbeschleunigung g konstant ist, ist die Kraft um so größer, je größer die Masse m des Körpers ist. Das entspricht der alltäglichen Erfahrung: Wer umgekehrt einen Körper von der Erde aufheben möchte, muss um so mehr Kraft aufwenden, je größer die Masse des Körpers ist. Warum die Konstante g eine Fallbeschleunigung beschreibt und die Geschwindigkeit während des freien Falls nicht immer gleich bleibt oder sogar kleiner wird, wird in diesem Ansatz nicht weiter begründet, sondern als empirisches Faktum hingenommen, welches zuerst von Galilei beobachtet worden war. ⏵ Diese Kraft ist in Figur 1 als blaue Linie eingezeichnet, die senkrecht zum Boden führt. |

| (6.2) FT = −m · a | Trägheitsprinzip: Entgegenwirkende Trägheitskraft FT

Die Trägheitskraft wird an jeder Stelle der Bewegungsbahn durch die einwirkende Kraft hervorgerufen. Sie ist proportional zur Masse und zur Momentan-Beschleunigung im jeweiligen Zeitpunkt. Sie kann nicht für sich beobachtet werden, sondern muss als eine der Fundamentalkraft entgegenwirkende Kraft axiomatisch gesetzt werden. Wenn keine Kraft von außen einwirkt und der Bewegungszustand des Körpers erhalten bleibt, gibt es auch keine entgegenwirkende Kraft. Gedankenexperiment: Bei einem freien Fall im Fahrstuhl bewirkt die entgegenwirkende Trägheitskraft, dass der Fall nicht wahrgenommen werden kann. Experimentell wurde nachgewiesen, dass unabhängig von Gewicht und Masse alle Körper gleich schnell fallen. Wenn der Fahrstuhl auf den Boden aufschlägt, wird mit dem freien Fall zugleich die entgegenwirkende Trägheitskraft abrupt gestoppt. Das hat die gleiche Wirkung, als würde ein schnell fahrender Körper auf eine Mauer prallen. Hatten die Insassen im Fahrstuhl bis dahin den freien Fall nicht wahrgenommen, erleben sie jetzt einen massiven Zusammenstoß mit dem Boden unter ihren Füßen. ⏵ In Figur 1 ist für den Zeitpunkt t=0 durch einen blauen Kreis der Moment gezeichnet, in dem beide Kräfte 0 sind. Für die Zeit t0 ist eingetragen, wie der Gewichtskraft FF die Trägheitskraft FT entgegenwirkt. |

| (6.3) m · g − m · a = 0 | d'Alembertsches Prinzip: Die Fundamentalkraft FF und die Trägheitskraft FT gleichen sich genau aus.

⏵ In Figur 1 bedeutet das, dass im Zeitpunkt t0 die beiden Kräfte, die entlang der blauen und hellblauen Linie einander entgegen wirken, genau gleich groß sind. |

| (6.4) m · a = m · g | Andere Darstellung des d'Alembertschen Prinzips. Die Trägheitskraft vergrößert bzw. verkleinert sich im gleichen Maß wie die jeweilige Fundamentalkraft.

Gleichung (6.4) geht mathematisch aus Gleichung (6.3) hervor, wenn in Gleichung (6.3) auf beiden Seiten m · a addiert und anschließend die Seiten vertauscht werden. |

| (6.5) a = g | Gleichung (6.4) kann vereinfacht werden, indem auf beiden Seiten durch m geteilt wird. Die Bewegungsgleichung gilt unabhängig von der Masse des bewegten Körpers. |

| (6.6) v(t) = g · t + vA | Momentangeschwindigkeit nach Verlauf der Zeit t

Gleichung (5) wird auf beiden Seiten über die Zeit integriert. Entsprechend den üblichen Ableitungsregeln ergibt sich auf der rechten Seite die lineare Funktion g · t und die Integrationskonstante vA. Die Konstante vA wird interpretiert als die Anfangsgeschwindigkeit des frei fallenden Körpers. Das bedeutet: Die Momentangeschwindigkeit ist die Summe der Anfangsgeschwindigkeit plus dem Produkt aus der Fallbeschleunigung g und der seit Beginn des freien Falls verstrichenen Zeit t. Durch die Anziehung erhöht sich die Geschwindigkeit fortlaufend. Auf der linken Seite wird das Integral der Beschleunigung a als Geschwindigkeit v bezeichnet. |

| (6.7) s(t) = ½ g · t² + vA· t + sA | Bewegungsgleichung

Gleichung (6.6) wird nochmals auf beiden Seiten über die Zeit integriert. Das Ergebnis ist der Ort, an dem der fallende Körper nach Verlauf der Zeit t angekommen ist. Entsprechend den Regeln der Ableitung ergibt sich auf der rechten Seiten als Integral der linearen Funktion g · t die quadratische Funktion ½ g · t², als Integral der Anfangsgeschwindigkeit vA die lineare Funktion vA· t und die neue Integrationskonstante sA, die als der Ort interpretiert wird, an dem sich der Körper bei Beginn des Falls befunden hat. Auf der linken Seite wird das Integral der Geschwindigkeit v als Abstand (distance) s bezeichnet. |

Mit dieser Entwicklung ist die gleiche Bewegungsgleichung hergeleitet, die bereits empirisch beobachtet worden war. Sie erscheint jetzt jedoch als notwendiges Ergebnis, wenn von der Theorie das Trägheitsprinzip und das d'Alembertsche Prinzip des Kräftegleichgewichts vorausgesetzt werden.

Die axiomatische Ableitung zeigt sehr deutlich, was empirisch beobachtet werden kann, und was im Verlauf der Geschichte der Physik theoretisch als Axiom gesetzt wurde.

Anmerkung 1 (Qualität und Relation): Die Trägheit erscheint auf den ersten Blick wie eine typische Eigenschaft eines Körpers, etwa seine Farbe, Größe, sein Geruch oder seine Gestalt. Es klingt ähnlich, wenn gesagt wird ›diese Kugel ist träge‹ oder ›diese Kugel ist schwarz‹, ›diese Kugel hat einen Durchmesser von 5 cm‹, ›diese Kugel ist 300 g schwer‹. Den Physikern wurde jedoch bald klar, dass die Trägheit eine besondere Eigenschaft ist, und sie unterschieden daher Masse und Trägheit. Während das Gewicht wahrgenommen und mit einer Waage gemessen werden kann, verhält es sich bei der Trägheit anders. Sie kann nicht mit einer Waage, einer Uhr oder einem Zollstock gemessen werden. Und doch ist sie körperlich zu spüren, wenn man z.B. von einem Ball oder einer Wasserwelle getroffen wird und diese einen umzuwerfen oder mitzureißen drohen. Ein ähnliches Phänomen ist der Rückstoß bei einem Gewehrschuss. – Wie groß ist die wahrgenommene Trägheit? Sie ist abhängig vom Gewicht und der Geschwindigkeit, mit der ein träger Gegenstand auftrifft oder abgefeuert wird. Ein Geschoss mit größerem Kaliber richtet größeren Schaden an, und dieser ist um so größer, je schneller er ist. – Und es zählt nur die relative Geschwindigkeit: Es ist ein Unterschied, ob ich frontal von einer Welle getroffen werde, wenn ich in das Wasser gehe, oder wenn ich vor der heranrollenden Welle fliehe und sie mich von hinten trifft. Das ist ein erster Hinweis, dass die Trägheit nur als Relation zwischen unterschiedlich bewegten Körpern wahrnehmbar ist, aber nicht unmittelbar an einem Körper. Sie ist relativ in Bezug auf den Bewegungszustand des Beobachters.

Anmerkung 2 (Träger und Substrat): Der Ausdruck »Trägheit« ist mit dem Wort »Träger« verwandt, worauf Wandschneider hinweist.

»Ohne äußeren Anstoß behält der Körper seinen jeweiligen Bewegungszustand bei. Er ist bloßer Träger des Bewegungszustands und insofern träge. (Fußnote 8: Wenn ich recht sehe, ist ein solches Wortspiel beim frühen Hegel intendiert, insofern die träge Materie als eine Substanz bestimmt wird, die den Begriff des Körpers, gegen Ruhe und Bewegung gleichgültig zu sein, 'trägt' (Jenaer Realphilosophie, ed. J. Hoffmeister, Hamburg 1931, 22)« (Wandschneider, 1987, S. 295).

Dieser Gedanke kann weitergeführt werden, wenn der Träger verglichen wird mit dem Substrat. Das Substrat ist der Träger der Zustände, in denen es auftritt: Zum Beispiel ist das Wasser der Träger seiner Zustände Eis, Flüssigkeit, Dampf. Das Wasser als solches kann nicht wahrgenommen werden, sondern nur im jeweiligen Zustand (Eis, Flüssigkeit, Dampf). Auf den ersten Blick wird jeder glauben, ein Eisblock, ein Eimer Wasser, eine Wolke Dampf seien unterschiedliche Gegenstände, so wie ein Baum, eine Blume und ein Haufen Sand unterschiedliche Gegenstände sind. Erst wenn beobachtet wird, wie Eis, Flüssigkeit und Dampf ineinander übergehen können, wird darüber indirekt verständlich, dass es eine gemeinsame Grundlage geben muss, die sich von dem einen Zustand in den anderen Zustand verändert. – Und so wie das Vorhandensein eines Substrats nur indirekt erschlossen werden kann, wenn es Zustände gibt, die sich ineinander umwandeln und hierbei ein unterliegendes Substrat erhalten, so zeigt sich die Trägheit nur indirekt darin, wenn sich unterschiedliche Bewegungszustände verändern und ineinander übergehen. An dieser Veränderung zeigt sich indirekt, wie über die Veränderung der Bewegungszustände hinweg eine innere Eigenschaft erhalten bleibt. Das ist die Trägheit, die in jedem Bewegungszustand gilt. Sie kann wie ein Substrat nur indirekt aus der Veränderung der Zustände erschlossen werden. Der Vergleich der Trägheit mit einem Substrat und seinen Zuständen wird im folgenden an weiteren Beispielen fortgeführt (siehe Anmerkung 4 zu Hegels Deutung der Planetenbewegung und das Kapitel über die Ordnung der Zeit).

Anmerkung 3 (Trägheitskraft und Trägheitsprinzip): Neuser unterscheidet in seiner Einleitung zur Neuübersetzung von Hegels Habilitationsschrift Philosophische Erörterung über die Planetenbahnen (1801) zwischen Trägheitskraft und Trägheitsprinzip. Bei Analyse der Planetenbewegung durch Newton hatte der Ausdruck ‘Trägheitskraft’ eine andere Bedeutung als später in der Darstellung durch d'Alembert, was zu einiger Verwirrung führen kann. Neuser betont, dass das d'Alembertsche Prinzip übergreifend gilt: Jede Fundamentalkraft ruft eine entgegenwirkende Kraft hervor. Beim freien Fall wirkt die Trägheitskraft der Gewichtskraft entgegen. Auf ähnliche Weise sind bei der Planetenbewegung die Zentripetal- und Zentrifugalkraft zu unterscheiden. Die Zentripetalkraft ist direkt zur Sonne hin gerichtet, während die Zentrifugalkraft von der Sonne weg weist. Das Trägheitsprinzip besagt, dass es zu jeder Kraft eine entgegengerichtete Trägheitskraft gibt, und das d'Alembertsche Prinzip, dass die entgegengerichtete Kraft in jedem Zeitmoment gleich groß ist wie die Fundamentalkraft. (Diese beiden Prinzipien sind in den Gleichungen (2) und (3) dargestellt.)

Wie ist dann zu erklären, warum auf der Erde die Gegenstände entsprechend Figur 1 auf einer Parabel zum Boden fallen, während die Planeten nicht in die Sonne stürzen, sondern auf ihren Bahnen verbleiben? Das kann aus den bisher genannten Axiomen nicht abgeleitet werden. Es muss eine zusätzliche dritte Kraft geben.

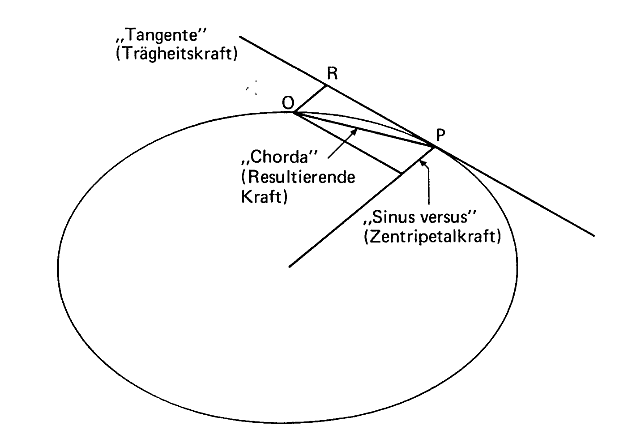

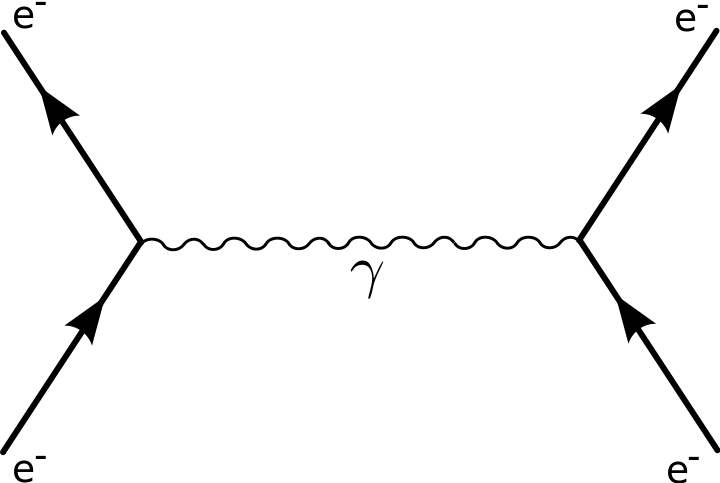

Figur 2a, 2b Trägheitskraft nach Newton und Zentrifugalkraft nach d'Alembert

Quelle: Neuser, S. 14 und S. 15

Figur 2a: Newton zerlegt die Kraft der Planeten an jeder Stelle mit einem Kräfteparallelogramm in zwei Komponenten: Eine wirkt tangential entlang der Bahn und wird von ihm als »Trägheitskraft« bezeichnet, die andere ist zur Sonne gerichtet (»Sinus versus«, Zentripetalkraft). Hieraus bildet sich resultierend die Diagonale (»Chorda«), die zu dem nächsten Punkt auf der Bewegungsbahn verweist, den der Planet erreichen wird.

Figur 2b: Während Newton nur zwei Kräfte unterscheidet (die als Trägheitskraft gedeutete »Tangente« und den als Zentripetalkraft gedeuteten »Sins versus«), aus denen er die aus beiden »resultierende Kraft« ableitet und als »Chorda« bezeichnet, erkennt d'Alembert, dass drei Kräfte wirken müssen: Zwei Kräfte (die Zentripetal- und Zentrifugalkraft) wirken einander entgegen und gleichen sich in jedem Moment aus. Eine dritte zusätzliche Kraft hält den Planeten auf seiner Bahn und bewirkt, dass anders als beim freien Fall auf der Erde der Körper nicht im Verlaufe einer bestimmten Zeit entlang einer Spirale auf die Sonne stürzt, sondern die elliptische Bewegung beibehält.

Wenn diese dritte Kraft in Figur 2b in Anlehnung an Newton wiederum als Trägheitskraft bezeichnet wird, ist das allerdings missverständlich. Im Sinne von d'Alembert ist nur die Zentrifugalkraft ein Beispiel für die Trägheitskraft, die einer Fundamentalkraft (in diesem Beispiel der Zentripetalkraft) entgegenwirkt. Die in Figur 2b eingetragene »Trägheitskraft« ist dagegen von Newton übernommen und entspricht nicht der von d'Alembert gemeinten Trägheitskraft, sondern der zusätzlichen Kraft, die zur Zentrifugalkraft hinzukommen muss, um den Planeten nicht in die Sonne stürzen zu lassen.

Newton war sich dessen völlig bewusst und nahm an, dass in der von ihm gemeinten Trägheitskraft über die innere Trägheit hinaus eine zusätzliche äußere Kraftquelle wirkt, die den Planeten ständig »anschubst« und auf seiner Bahn hält. Er konstruierte daher zur Beschreibung der Planetenbewegung die Trägheitskraft so, dass sie nicht nur der Zentripetalkraft entgegenwirkt, die auf die Sonne gerichtet ist, sondern darüber hinaus den Planeten auf seiner elliptischen Bewegungsbahn verbleiben lässt.

Heute wird die dritte Kraft, – die zur Zentrifugalkraft hinzukommen muss, um die Planeten auf ihrer Bahn zu halten –, aus der Entstehung des Planetensystems in einer rotierenden Urwolke erklärt (so bereits 1755 Kant in Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels). Das heute bekannte Planetensystem zehrt davon, dass der Schwung der Urwolke fortwirkt und die Rotation des Planetensystems aufrecht erhält. Das Fortwirken des ursprünglichen Drehimpulses wird aus einem zusätzlichen Erhaltungssatz erklärt, der axiomatisch gesetzt werden muss: Die Drehimpulserhaltung. Sie darf nicht verwechselt werden mit dem Trägheitsprinzip. Das Trägheitprinzip besagt, dass es zu jeder Kraft eine entgegenwirkende Trägheitskraft gibt. Die Drehimpulserhaltung ist einer von vielen Erhaltungssätzen, die empirisch beobachtet und axiomatisch gesetzt wurden. Wie bei einem Brummkreisel (einem Kreiselspiel) wird dank der Drehimpulserhaltung die rotierende Bewegung anfangs aufrecht erhalten bis sie vollständig an die Umgebung abgegeben wird und der Brummkreisel umkippt und am Boden liegen bleibt. Das gilt in gleicher Weise für das Planetensystem, jedoch in ganz anderen Zeiträumen.

Um das zu verstehen, sind wiederum die unterschiedlichen Bewegungszustände zu unterscheiden: (i) der sich schnell drehende Brummkreisel, (ii) der umkippende Brummkreisel, (iii) der am Boden liegende Brummkreisel. Offensichtlich verbraucht der am Boden liegende Brummkreisel am wenigsten Energie. Aber einen sich schnell drehenden Brummkreisel zu bremsen und umkippen zu lassen verbraucht mehr Energie, als wenn die schnelldrehende Bewegung des Brummkreisels aufrecht erhalten wird. Daher verbleibt er eine Zeitlang im Zustand (i), da der Übergang in den Zustand (ii) mehr Energie verbraucht, und erreicht noch nicht den Zutand (iii). Die innere Trägheit des Zustands (i) bewahrt ihn vor dem Umschlagen. Wer versucht, den Brummkreisel anzuhalten, spürt das. Hier zeigt sich deren Trägheit. Das ändert sich erst, wenn der Brummkreisel durch die Luftreibung Energie verliert und langsamer wird. Dadurch wird der Energievorteil des Zustandes (i) allmählich verringert, bis es zum Umkippen kommt und er über den Zustand (ii) in den Zutand (i) gelangen kann.

Die dritte Kraft ist diejenige Kraft, die den Übergang von einem Zustand in den anderen bewirkt. Das ist im Beispiel des Brummkreisels die Reibungskraft der umgebenden Luft. Ähnlich verhält es sich beim Planetensystem. Es behält wie der Brummkreisel seinen Zustand (i) aufrecht, gibt aber fortlaufend einen Teil seiner Energie als Wärme in das Weltall ab, bis es (ii) irgendwann zum Zusammenbruch des Systems kommen wird und (iii) die Rotation des Planetensystems zum Erliegen kommen wird.

Anmerkung 4 (Indifferenz als umgekehrtes Verhältnis ihrer Faktoren): Hegel spürt zwar, dass etwas an der Argumentation von Newton nicht stimmt, aber er kann es noch nicht exakt treffen, da er offenbar die weiterführenden Ideen von d'Alembert nicht kannte oder in ihrer Bedeutung nicht überschaut hat. Neuser will zeigen, dass Hegel zumindest in seiner Habilitationsschrift »Zentrifugalkraft und Newtonsche Trägheitskraft« verwechselt (Neuser, S. 7).

Hegel spürt, dass bei Newton zwei Gedanken durcheinander gehen. Zum einen hat Newton erkannt, dass bei allen mechanischen Bewegungen, für deren Verlauf Gesetze gefunden worden waren (das Gesetz des freien Falls durch Galilei und die Keplerschen Gesetze für die Planetenbewegung), etwas Gemeinsames vorliegt: In allen Fällen wird das Gegeneinander einer einwirkenden Kraft und einer Trägheitskraft betrachtet. Zum anderen hat Newton jedoch für die Planetenbewegung die Zentrifugalkraft und die Schwungkraft des aus der Urwolke entstandenen Sonnensystems miteinander gleichgesetzt, vermischt und gemeinsam als Trägheitskraft der Planeten angesehen. Das ließ sich nicht halten und musste von Newtons Nachfolgern seit d'Alembert korrigiert werden.

Mir scheint, dass Hegel zwar zutreffend bei Newton einen Fehler in dessen Bestimmung der Trägheitskraft der Planeten gesehen hat. Daraus hat er jedoch voreilig den falschen Schluss gezogen, auch dessen übergreifendes Konzept zu kritisieren. Daher spricht er sich sowohl gegen den Versuch von Newton aus, die verschiedenen mechanischen Gesetze auf einheitliche Axiome zurückzuführen, wie auch gegen Kant, der die Erhaltung der Planetenbewegung auf eine aus der Rotation der Urwolke herrührenden Schwungkraft erklärt hat.

Er sieht zwar richtig, dass die Darstellung von Newton unvollständig ist und für den Erhalt und die Umkehrung der elliptischen Bewegungsbahn der Planeten »eine fremde Kraft« notwendig wäre, welche Newton nicht erkennt (HW 5.453). Aber die auf Kant zurückgehende Lösung durch eine »Schwungkraft, [...], den sie von Haus aus erhalten hätten«, hält er für »läppisch« (Enz. § 269 Zusatz, HW 9.85). Während Kant 1755 ausdrücklich von der Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels spricht und damit die Naturwissenschaft revolutioniert hat, hält Hegel an der von den Griechen überlieferten Vorstellung zeitloser, kosmologischer Vorgänge fest. Daher sieht er nicht die auf die historischen Anfänge des Planetensystems zurückgehende Schwungkraft des Urnebels. Er hat gegenüber Kant einen statischen Begriff der Zeit. Das ist tief in den Prinzipien seiner Philosophie verankert und für mich noch nicht abschließend geklärt. Ein erster Versuch liegt am Beispiel der Bewegungsbahn des Planeten Venus in der Arbeit Ruhende und bewegende Zeit vor, mit der 2013 diese Reihe der Hegel-Studien begonnen wurde. Weitere Ausarbeitungen sollen sich auf Jan van der Meulen Hegel. Die gebrochene Mitte (Hamburg 1958) beziehen, der den Zeitbegriff bei Kant, Hegel und Heidegger untersucht hat.

Darüber hinaus kritisiert Hegel grundsätzlich den Ansatz, die mechanischen Gesetze auf gemeinsame Axiome und Prinzipien zurückzuführen. Für ihn ist das der unzulässige Versuch, den einzelnen Bestandteilen der mathematischen Formeln eigenständige Kräfte zu unterschieben, aus denen sie hervorgegangen sein sollen.

»Die Voraussetzung bei diesem apriorischen Beweise ist, daß die Geschwindigkeit im Fall gleichförmig beschleunigt ist, der Beweis aber besteht in der Verwandlung der Momente der mathematischen Formel in physikalische Kräfte, in eine beschleunigende Kraft, welche in jedem Zeitmoment einen (denselben) Impuls mache, und in eine Kraft der Trägheit, welche die in jedem Zeitmomente erlangte (größere) Geschwindigkeit fortsetze, – Bestimmungen, die durchaus ohne empirische Beglaubigung sind, so wie der Begriff nichts mit ihnen zu tun hat. Näher wird die Größenbestimmung, welche hier ein Potenzenverhältnis enthält, auf die Gestalt einer Summe zweier voneinander unabhängiger Elemente gebracht und damit die qualitative, mit dem Begriffe zusammenhängende Bestimmung getötet« (Enz. § 267, HW 9.75f)

Hegel würdigt zwar »die unsterblichen Verdienste«, die sich Galilei und Kepler mit der Entdeckung ihrer Gesetze gemacht haben (HW 5.407), aber er ist nicht bereit anzuerkennen, dass es Newton gelungen ist, das Gemeinsame dieser Gesetze zu treffen und in übergreifenden Prinzipien der Mechanik zu formulieren, aus denen die Gesetze von Kepler und Galilei hergeleitet werden können. Stattdessen beschränkt sich für ihn die Leistung von Newton darauf, »jene Umformung des Ausdrucks und der den Anfängen nach eingeführten analytischen Behandlung« gefunden zu haben (HW 5.407).

Dagegen hat Hegel eine eigene Erklärung, warum die Planeten auf ihren Bahnen bleiben, die er aus dem 2. Keplerschen Gesetz entwickelt. Statt die Komponenten der mathematischen Bewegungsgleichung auf voneinander unabhängige Kräfte zurückzuführen, ist für Hegel die Planetenbewegung ein Beispiel für die »Indifferenz als umgekehrtes Verhältnis ihrer Faktoren« (Kapitelüberschrift, HW 5.446). Im 2. Keplerschen Gesetz sieht er die beiden Faktoren dargestellt, die im umgekehrten Verhältnis zueinander stehen: Der jeweilige Abstand des Planeten zur Sonne und seine Geschwindigkeit. Das sind nicht zwei Kräfte, sondern zwei Momente, die den jeweiligen Zustand des Planeten beschreiben.

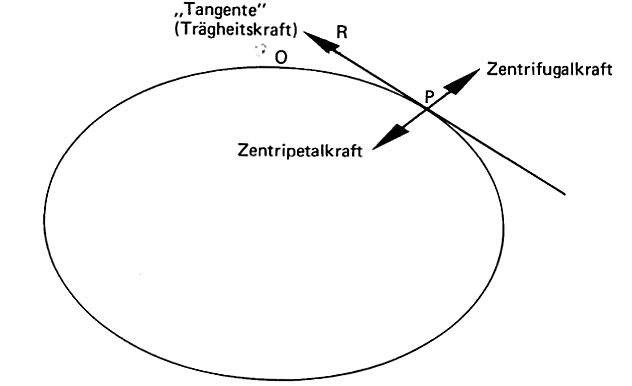

Figur 3 Zweites Keplersches Gesetz

»Zieht man einen Radiusvektor von der Sonne zum Planeten, so überstreicht dieser Fahrstrahl in gleichen Zeiten gleiche Flächen.« Das 2. Keplersche Gesetz beschreibt die Drehimpulserhaltung«. Je näher der Planet der Sonne ist, desto schneller ist er; je weiter entfernt, desto langsamer.

Quelle: Uni Würzburg, Physik Online)

Hegel deutet die Erhaltung gleicher Flächen, die in gleichen Zeiten überstrichen werden, als Beispiel für eine Indifferenz. Sie bleibt nach außen gleich, weil sich in ihrem Innern zwei Faktoren verändern, die in umgekehrten Verhältnis zueinander stehen und sich dadurch im Ganzen ausgleichen: Das sind der Abstand des Planeten zur Sonne und seine Geschwindigkeit. Der eine Faktor nimmt jeweils gerade so viel zu, wie sich der andere verringert. Mit dem 2. Keplerschen Gesetz ist für ihn »alles geleistet, was wahrhaft an die Theorie zu fordern ist« (HW 5.451, vgl. auch HW 9.95, siehe ergänzend die Ausführungen zum Zweiten Keplerschen Gesetz im Beitrag über den Widerspruch.). Das ist für Hegel der Theorie ohne Rückgriff auf Trägheits-, Zentripetal- oder Zentrifugalkräfte gelungen. Eine weitergehende Axiomatik hält er für unzulässig.

Die Deutung von Hegel kann so verstanden werden, dass das 2. Keplersche Gesetz eine Ordnung zeigt, die für einen bestimmten Zustand des Planetensystems gilt. Diese Ordnung wird aufrecht erhalten, obwohl sich die Bedingungen des Planetensystems langsam verändern. Ohne Zweifel gibt das Sonnensystem im Ganzen Energie an das Weltall ab und verliert allmählich seine ursprüngliche Schwungkraft. Dennoch bleibt die Bewegung der Planeten so lange erhalten, bis ein kritischer Schwellwert überschritten wird. Das ähnelt dem Zustand des flüssigen Wassers, das trotz leichter Erhöhung der Temperatur seine Ordnung aufrecht erhält, bis die kritische Marke von 100° überschritten ist.

Hegel legt zwar nahe, dass für ihn die Bewegung der Planeten ewig ist (»sie gehen, wie die Alten sagten, als selige Götter einher«, Enz. § 269 Zusatz, HW 9.85), aber seine Deutung des 2. Keplerschen Gesetzes kann auch so interpretiert werden, dass dies nur ein vorübergehender Zustand ist. Für mich kann dieser Ansatz als Vorläufer der Emergenztheorie verstanden werden. Die Emergenztheorie beschreibt, wie sich Zustände von hoher Ordnung bilden, die über eine genau definierte Bandbreite Bestand haben. Die heute geltende Ordnung des Planetensystems ist so gesehen eine Selbstorganisation, die für eine bestimmte Situation gilt. Hegels Ansatz kommt damit in Übereinstimmung mit ähnlichen Theorien seines Studienfreundes Schelling, als dieser von der Selbstorganisation sprach.

Anmerkung 5 (Trägheitsprinzip als Setzung): Hegels Erklärung des 2. Keplerschen Gesetzes als Indifferenz der zwei Faktoren Geschwindigkeit und Abstand zur Sonne hat für ihn systematische Bedeutung: Er will an diesem und weiteren Beispielen zeigen, wie die Seinslogik der kategorialen (messenden) Wissenschaft von sich aus in einen »allseitige[n] Widerspruch« gerät (HW 5.451), der durch keinerlei weitere empirische Arbeit aufgeklärt werden kann. Vielmehr müssen die Naturwissenschaftler im Verlaufe ihrer eigenen Arbeit erkennen, dass sie nicht ausschließlich aus wahrnehmbaren Eigenschaften induktiv oder abstraktiv die Naturgesetze ableiten können, sondern dass sie darüber hinaus Prinzipien wie das hier angesprochene Trägheitsprinzip und das d'Alembertsche Prinzip brauchen. Zwar nennt Hegel diese Prinzipien nicht oder kritisiert sie sogar, aber dennoch will er in meinem Verständnis zeigen, wie die Naturwissenschaft aus sich heraus der Erkenntnis nahekommt, dass für sie die empirische Arbeit nicht genügt, sondern dass sie Setzungen einführen muss, die sich – wie Hegel zeigen wird – letztlich nur zirkulär auf die mit ihnen mit-gesetzten Voraus-Setzungen berufen können. Ein Prinzip wie das Trägheitsprinzip kann nicht beobachtet werden, sondern es wird gesetzt.

Anmerkung 6 (Gesetze erster und zweiter Ordnung): Der Begriff des Gesetzes wird in der Wissenschaft der Logik an zwei Stellen entwickelt: In der Maßlogik in einer Anmerkung zum »Verhältnis beider Seiten (eines Maßes, t.) als Qualitäten« (HW 5.402, Zwischenüberschrift) und in der Wesenslogik im Unterkapitel mit der Überschrift »Das Gesetz der Erscheinung« (HW 6.150). Nach meinem Eindruck geht hier einiges durcheinander. Das liegt daran, dass Hegel zwar akzeptiert, wenn die Naturwissenschaft Gesetze wie z.B. das Fallgesetz von Galilei oder die Keplerschen Gesetze aufstellt, aber nicht, wenn sie weiter geht zu Axiomen und Prinzipien. In meinem Verständnis handelt es sich um Gesetze erster Ordnung, wenn auf der Objekt-Ebene die aus empirischer Forschung gewonnenen Daten in ein Gesetz gebracht werden, und um Gesetze zweiter Ordnung, wenn auf der Meta-Ebene Gesetze von Gesetzen gefunden werden. Das sind die Prinzipien. Für mich wird der übergreifende Gedankengang der Wissenschaft der Logik konsistent, wenn in der Maßlogik von Gesetzen ersten Ordnung und in der Wesenslogik von Gesetzen zweiter Ordnung gesprochen wird.

Gesetze erster Ordnung: Hegel führt die Gesetze erster Ordnung in der Maßlogik ein. Es handelt sich wie in der Unterüberschrift angekündigt um das Verhältnis zweier Seiten eines Maßes als Qualitäten. Das ist am deutlichsten beim Fallgesetz, wenn mit ihm Ort und Zeit in ein Verhältnis gesetzt werden und darüber das Maß des freien Falls gefunden wird. Ähnlich werden beim 2. Keplerschen Gesetz die lokale Geschwindigkeit und der Abstand zur Sonne in ein Verhältnis gesetzt. Systematisch beschreibt Hegel Gesetze dieser Art jedoch erst im Abschnitt über das Gesetz der Erscheinung, wo es jedoch inhaltlich nicht hingehört: Sie sind »aus der Erfahrung erkannt« und mit ihnen sind »zwei Inhaltsbestimmungen als wesentlich verbunden«, z.B. beim Fallgesetz »die Raumgröße und die Zeitgröße« (HW 6.155). Aber die Beziehung zwischen den beiden in einem Gesetz miteinander verbundenen Bestimmungen bleibt noch äußerlich. Zwar stellt die mathematische Bewegungsgleichung eine Beziehung zwischen Raum (der Strecke s) und der Zeit t her, aber sie begründet nicht, warum diese Beziehung gilt. Sie formuliert, dass die Zeit im Quadrat auftritt, aber sie vermag nicht zu erklären, warum das so ist. »So ist es nicht im Begriffe des im Falle durchlaufenen Raumes enthalten, daß ihm die Zeit als Quadrat entspricht.« Daher »erfordert (das Gesetz) noch einen Beweis« (HW 6.155).

Solange der Beweis fehlt, kann die mit dem Gesetz gegebene Einheit seiner beiden Seiten nur von außen hergestellt und in Hegels Ausdrucksweise »gesetzt« werden. »Der deutsche Ausdruck Gesetz enthält diese Bestimmung gleichfalls. In diesem Gesetztsein liegt die wesentliche Beziehung der beiden Seiten des Unterschiedes, die das Gesetz enthält.« (HW 6.152) Aus diesem Grund versteht Hegel das Gesetz als eine Wesensbestimmung. Das ließe sich genau so für alle anderen Maße sagen, bei denen ebenfalls die beiden Qualitäten ihres Verhältnisses als Gesetz formuliert, mit empirischen Beobachtungen erwiesen, aber nicht begründet werden. Mir scheint das Gesetz erster Ordnung noch zur Seinslogik gerechnet werden zu müssen, jedoch im Übergang zur Wesenslogik. Erst wenn das Gesetztsein für sich betrachtet wird, würde ich von einer wesentlichen Beziehung sprechen. Das geschieht mit dem Gesetz zweiter Ordnung.

Dieser Mangel war den Naturwissenschaftlern bewusst, und sie haben nach einer Lösung gesucht, wie Hegel durchaus würdigt:

»Es ist ein großes Verdienst, die empirischen Zahlen der Natur kennenzulernen, z.B. Entfernungen der Planeten voneinander, aber ein unendlich größeres, die empirischen Quanta verschwinden zu machen und sie in eine allgemeine Form von Quantitätsbestimmungen zu erheben, so daß sie Momente eines Gesetzes oder Maßes werden; – unsterbliche Verdienste, die sich z.B. Galilei in Rücksicht auf den Fall und Kepler in Rücksicht auf die Bewegung der himmlischen Körper erworben hat. Sie haben die Gesetze, die sie gefunden haben, so erwiesen, daß sie gezeigt haben, daß ihnen der Umfang der Einzelheiten der Wahrnehmung entspricht« (HW 5.406f).

Klarer lässt es sich nicht sagen, wobei auffällt, dass Hegel Gesetz und Maß im Grunde synonym gebraucht. Konsequent spricht er von »erweisen« und nicht von Beweis: Galilei und Kepler haben keinen Beweis für ihre Gesetze geliefert, sondern sie haben diese Gesetze intuitiv aufgestellt und nachgewiesen, dass sie mit den empirisch gegebenen Beobachtungsdaten übereinstimmen. Einen Beweis hat erst Newton geliefert, als er diese Gesetze aus seinen Axiomen hergeleitet hat. Das akzeptiert Hegel jedoch nicht und fordert stattdessen ein »höheres Beweisen dieser Gesetze [...] aus den Qualitäten oder bestimmten Begriffen, die bezogen sind (wie Zeit und Raum)« (HW 5.507). Die Leistung von Newton beschränkt er wie bereits zitiert auf »jene Umformung des Ausdrucks und der den Anfängen nach eingeführten analytischen Behandlung« (HW 5.407). Newton hat jedoch weit mehr als eine Umformung gefunden. Ihm ist es gelungen, die Gesetze von Galilei und Kepler einheitlich aus einem übergeordneten Ansatz herzuleiten. Das erfüllt zwar noch nicht Hegels Forderung nach einem höheren Beweisen aus den bezogenen Begriffen, aber es handelt sich um Gesetze zweiter Ordnung, aus denen die Gesetze erster Ordnung hergeleitet werden können. Leibniz und d'Alembert gingen nochmals einen Schritt weiter, als sie Prinzipien aufstellten, denen die Gesetze erster Ordnung folgen.

Gesetze zweiter Ordnung: Ein Prinzip wie das Trägheitsprinzip oder das Prinzip der kleinsten Wirkung bezieht sich dagegen nicht mehr wie das Maß auf einzelne gemessene Inhalte, sondern in einer höheren (zweiten) Ordnung auf die Gesetzmäßigkeiten der Gesetze. Ein Prinzip beschreibt, nach welchen inneren Gesetzen ein Gesetz aufgestellt werden kann. Alles, was Hegel in der Wesenslogik über die Gesetze schreibt, trifft daher in meiner Deutung auf die Prinzipien zu.

Erst mit der Unterscheidung von Gesetzen erster und zweiter Ordnung wird erkennbar, welche Bedeutung der Begriff des Quadrats erhält, auf den sich Hegel mehrfach bezieht, ohne ihn näher bestimmen zu können. Das Quadrat (und der Kubus) treten bei Gesetzen erster Ordnung rein empirisch auf: Galilei und Kepler haben buchstäblich durch Ausprobieren unterschiedlicher Ansätze für ihre Formeln intuitiv entdeckt, dass in ihren Gleichungen bestimmte Größen in der 2. und 3. Potenz auftreten, um die empirischen Daten zutreffend beschreiben zu können. Hegel hat vollständig recht, dass sie sich keinerlei Gedanken gemacht haben, warum das so ist. Aber wie soll aus dem Begriff des Quadrats das Fallgesetz von Galilei hergeleitet werden? Eine Lösung kann erst dann gefunden werden, wenn auf einer höheren Ebene die Prinzipien als Gesetze zweiter Ordnung verstanden werden. Es sind Prinzipien, wenn von Gesetzen erster Ordnung verlangt wird, dass sie nicht die Erhaltung der Energie und den Weg des geringsten Aufwandes verletzen dürfen. Gesetze erster Ordnung setzen jeweils zwei unabhängig Koordinaten in Beziehung (z.B. Raum und Zeit oder Abstand und Geschwindigkeit), Gesetze zweiter Ordnung legen fest, welche höhere (zweidimensionale) Ordnung erhalten bleiben muss. Das Wirkungsprinzip sagt aus, dass der Weg der kürzesten Wirkung gewählt wird. Die Wirkung ist über die Energie definiert, und diese ist das zweidimensionale Produkt über die Tangente und Cotangente entlang der Bewegungskurve. Auch dies lässt sich letztlich indirekt empirisch prüfen und bestätigen, wenn nachgewiesen wird, dass aus der Vielfalt möglicher Wege derjenige Weg mit dem geringsten Energieaufwand gewählt wird.

Wird mit Hegel eingesehen, dass die Gesetze zweiter Ordnung nicht direkt empirisch beobachtet werden können, sondern gesetzt werden müssen, dann wird verständlich, warum Gesetze zweiter Ordnung als Wesensbestimmungen anzusehen sind und traditionell in das Gebiet der Metaphysik fielen.

Die Mathematiker hatten ein Gespür dafür, als sie das elementare Beispiel eines solchen Raums als imaginären Raum bezeichneten und heute von virtuellen Räumen sprechen. Er lässt sich nur mit der Vorstellungskraft bilden. Anders als die aus der Natur bekannten bewegten Objekte hat er weder eine Substanz noch sonst eine zweite Kategorie (Qualität, Quantität, Maß), sondern besteht ausschließlich im reflektierenden Denken. Da die Vorstellungskraft nur mit Erscheinungen operiert, scheint es mir treffend, mit Hegel von Gesetzen der Erscheinung zu sprechen. Das unterscheidet sich vom üblichen Verständnis von Erscheinung, wenn damit gemeint ist, wie mir etwas erscheint. Hier ist dagegen darüber hinaus gemeint, welche eigenen Erscheinungen die Vorstellungskraft bilden kann, wenn sie ein gegebenes Objekt nicht nur aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet, sondern für sich eigene Erscheinungen bildet, wie dies Objekt aus virtuell angenommenen Perspektiven aussehen könnte. Hegel nähert sich diesem Verständnis, wenn er die Reflexionsbestimmung ‘Identität’ vor dem Hintergrund versteht, was etwas sein könnte, sich davon aber in seiner Identität unterscheidet. Er verfehlt dieses Verständnis jedoch wieder, wenn er das Gesetz lediglich von der Mannigfaltigkeit des ebenfalls Gegebenen, aber bloß Unwesentlichen unterscheidet, von dem für die Bildung eines Gesetzes abgesehen werden muss. Er schreibt in einer etwas undeutlichen Formulierung: »Die Erscheinung aber ist die seiende vielfache Verschiedenheit, die sich in unwesentlicher Mannigfaltigkeit herumwirft.« (HW 6.151) Mir geht es dagegen um die Mannigfaltigkeit der Möglichkeiten, die sich die Vorstellungskraft über einen gegebenen Sachverhalt hinaus entwerfen kann, und aus denen sie mit ihren Prinzipien herleiten kann, welche von ihnen wirklich wird.

Gesetze der freien Konstruktion: Mit den Gesetzen der zweiten Ordnung ist noch nicht das letzte Wort gesprochen, was unter einem Gesetz zu verstehen ist. Gesetze erster und zweiter Ordnung bringen in eine mathematische Gestalt, was empirisch beobachtet wurde. Bei Gesetzen zweiter Ordnung kommt bereits die Vorstellungskraft hinzu, die über die gegebenen empirischen Inhalte hinausgeht und sie aus einem Möglichkeitsfeld heraus deutet. Mit der Vorstellungskraft zeigt sich bereits die innere Freiheit des Wissenschaftlers, der sich vom gegebenen Phänomen lösen und es aus einer höheren Perspektive betrachten kann. Wird diese Fähigkeit für sich betrachtet, ist das für Hegel das Begreifen: "Das Begreifen eines Gegenstandes besteht in der Tat in nichts anderem, als daß Ich denselben sich zu eigen macht, ihn durchdringt und ihn in seine eigene Form, d. i. in die Allgemeinheit [...] bringt." (HW 6.255) Mit dem Begreifen befinden sich das Objekt und das Subjekt des Begreifens in Freiheit zueinander. Das Objekt kann so begriffen werden, wie es sich in seiner eigenen Freiheit bewegt. Es wird mit dem Begreifen keiner Macht unterworfen, sondern finden in der ihm eigenen Form zu seiner Freiheit. Das Subjekt unterliegt seinerseits im Begreifen keinerlei inneren oder äußeren Zwängen und erlebt seine eigene Freiheit in der freien Wechselwirkung mit dem Objekt. Das ist geradezu eine Utopie der Wissenschaft, das Ideal der Aufklärung.

Eine solche Wissenschaft kann in ihren Konstruktionen frei Gesetze entwerfen. Dies Ideal fand Hegel in der euklidischen Geometrie vor. Auf den ersten Blick erscheint es wie ein Fremdkörper, wenn er in seiner Lehre der Idee bis in Details die analytische und synthetische Methode der Geometrie ausführt. Erst der Geometrie gesteht er die axiomatische Methode zu, die er bei Newton, Leibniz und d'Alembert nicht angemessen würdigen mochte, weil sie ganz innerhalb der Kategorie der Größe bleibt (HW 6.506), und kritisiert, wenn sie »unpassenderweise [...] auch auf andere Wissenschaft, selbst auf die Philosophie angewendet worden« ist (HW 6.535).

Trotz dieser Bedenken kommt er einer axiomatischen Mechanik nahe. »Nur der freie Mechanismus hat ein Gesetz, die eigene Bestimmung der reinen Individualität oder des für sich seienden Begriffes.« (HW 6.427)