Walter Tydecks

Das reale Maß – die Logik der chemischen Sphäre

– Kommentar zu Ulrich Ruschig Hegels Logik und die Chemie

Inhaltsverzeichnis

Einleitung

Modelle für Wahlverwandtschaften und Knotenlinien

Chemie

Energie und Entropie

Musik

Quantenmechanik

Geometrie der Hilberträume

Das Maßlose

Auflösung der chemischen Sphäre

Anhang: Zwei frühere Einleitungen

Neue Fassung, Version 5.3.2019

Einleitung – von einer statischen Logik der Dinge zu einer dynamischen Logik der Beziehungen

Auf den ersten Blick kann etwas dann am besten bestehen und gedeihen, wenn es keinerlei Störungen unterworfen ist und keiner Realität unterliegt, der es sich anpassen muss. Es befindet sich mit seiner Natur im Reinen und hat einen ausgeglichenen Zustand der Ruhe erreicht. Seine Idealität und Realität sind eins. Es gibt keine Art von Negativität oder Veränderung. Das scheint das Ideal sowohl von Aristoteles wie der östlichen Religionen zu sein. Aus dem Blick der Neuzeit zeigt sich jedoch die Natur von Etwas darin, wie es mit seiner Umgebung in Wechselwirkung treten, störende Einflüsse abwehren und belebende Impulse aufnehmen kann. Mit dem formalen Maß wird eine Sache statisch an sich selbst gemessen, mit dem realen Maß an ihrer Dynamik, mit der sie umgebenden Realität in Beziehung treten und in der Wechselwirkung mit ihr über sich selbst hinausgehen zu können. – Das gilt nicht nur für die Gegenstände der Philosophie, sondern auch für sie selbst. Eine dynamische Logik kann sich nicht darauf beschränken, die Dynamik der von ihr untersuchten Beziehungen zu erkennen, sondern sie wird nur Erfolg haben, wenn sie sich ihrerseits in einer dynamischen Wechselbeziehung mit ihrer Umgebung befindet. Eine Lehre der realen Maße muss auch die tradierten formalen Maße verlassen, die die Philosophie an sich selbst angelegt und sich gemessen hat an ihrer inneren Kohärenz, Durchsichtigkeit und Sprachfähigkeit, letztlich an einem Ideal des absoluten, statischen Wissens. Eine Lehre der realen Maße zeigt eine Philosophie, die in Wechselwirkung mit ihren Gegenständen über sich hinauszugehen vermag. Sie vermag in das Verständnis und den Entwurf ihrer eigenen Denkbestimmungen die Bewegungen ihrer Gegenstände aufzunehmen. Sie erkennt an sich Denkbestimmungen, die von der Realwissenschaft übernommen sind. Hegel wählt mit den Wahlverwandtschaften und Knotenlinien Begriffe aus der Chemie. »Denn in der chemischen Sphäre hat wesentlich das Materielle seine spezifische Bestimmtheit in der Beziehung auf sein Anderes; es existiert nur als diese Differenz.« (HW 5.420)

Der aus dem Altgriechischem stammende Ausdruck chemeia bezeichnet die Scheidekunst, mit der in Gießereien und in verschiedensten Verfahren des Waschens, Mischens, Kochens, Rührens usf. Stoffe zusammen gebracht, zerlegt und daraus neue Stoffe mit neuen Eigenschaften erzeugt werden können. In der chemischen Sphäre öffnet sich etwas nach außen wie nach innen: Nach innen werden bisher verborgene Seiten sichtbar und können hervortreten. Im Ergebnis wird sich zeigen, dass jedes Etwas schon immer das Andere an sich selbst enthalten hat. Nach außen werden neue Verbindungen eingegangen, bis sich das gegebene Etwas auflöst und über sich hinausgeht. Erst hierüber tritt die wahre Natur einer Sache hervor. Für Aristoteles war die Relation (pros ti) ebenso eine Kategorie wie Qualität und Quantität. Leibniz sprach vom Streben (appetitus) der Monaden, in einen anderen Zustand überzugehen (Monadologie, § 15), Kant von der Affinität (»dem Grund der Möglichkeit der Assoziation des Mannigfaltigen«; KrV, A 113), und Hegel übernimmt von der Chemie und der Naturphilosophie seiner Zeit den Begriff der Wahlverwandtschaften. Sachen sind mit anderen wahlverwandt und neigen dazu, die entsprechenden Verbindungen einzugehen.

Die chemische Scheidekunst stand in der Antike der Philosophie zweifellos recht fern, und auch ihr Gott Hephaistos war von eher zweifelhaftem Ruf. Es gibt jedoch eine Tradition sowohl von den Orphikern aus dem 6./5. Jahrhundert v. Chr. wie auch unterschiedlichen Quellen im Osten über die verschiedensten Strömungen der Alchemie bis weit in die Neuzeit. Die Alchemisten hatten auf naive Weise gehofft, mit Verfahren dieser Art nicht nur die Natur einer Sache, sondern nicht weniger als den Stein der Weisen (Lapis philosophorum) zu finden, eine sprichwörtliche Verkörperung, in der sich das Niedrigste (Gedankenloseste) der Natur, ihre zu Stein gewordene und erstarrte Gestalt verbindet mit dem höchsten Ziel des Denkens, der Weisheit.

Eine Wende in der Einstellung gegenüber Fragen dieser Art brachte überraschend das Christentum. Was die Alchemisten in ihren Experimenten mithilfe der Natur bewerkstelligen wollten, gilt seit dem Christentum als ein göttlicher Vorgang der Transsubstantiation von Brot und Wasser in Leib und Blut Christi im Verlaufe der Heiligen Messe. Beide Richtungen unterscheiden sich deutlich und bekämpften und verfolgten sich oft genug, aber im Ergebnis hat sich gegenüber der Antike die Grundeinstellung zur Bedeutung chemischer Vorgänge und ihrer Wandlungsprozesse geändert. So wurde im Verborgenen der Einfluss der Alchemie auf die neu entstehende Naturwissenschaft größer als sich diese im Rückblick eingestehen möchte. Sowohl Newton wie Leibniz haben sich intensiv damit beschäftigt, jedoch kaum öffentlich darüber gesprochen, da sie Angst haben mussten, in Widerspruch zur Kirche zu geraten. Die alchemistischen Neigungen Newtons wurden erst nach 1945 bekannt. Ihre Frage war: Offenbart sich Gott nicht nur in der Absolutheit von Raum und Zeit und der Substanz der Dinge, sondern auch in den chemischen Wandlungsvorgängen der Natur?

Erst seit der Entmachtung der Kirche durch die Französische Revolution können Fragen dieser Art offen in der Philosophie diskutiert werden. Um 1800 wurde der Weg frei für Naturromantiker wie Novalis (1772-1801) und William Blake (1757-1827), und darauf suchten Philosophen wie Schelling und Hegel eine Antwort. Wird eine völlig neue Kategorienlehre und Logik, ja sogar eine neue Art von Logik notwendig, wenn nicht nur statische Verhältnisse, sondern dynamische Beziehungen und Verwandlungen betrachtet und hierfür die geeigneten Denkbestimmungen gefunden werden sollen? Wie ändert sich das Verhältnis der ersten Kategorie, der für sich unwandelbaren Substanz (ousia) und ihrer Eigenschaften (Attribute), das sind die zweiten Kategorien (symbebekoi) wie Qualität, Quantität, Ort und Zeit? Die Relation (das Maß, die Beziehung) ist nicht einfach eine weitere Kategorie wie Quantität und Qualität, sondern mit ihr wird das Denken statischer Eigenschaften verlassen und der Raum der Möglichkeiten und der Bewegung eröffnet. In den Relationen des realen Maßes zeigen sich die äußeren Möglichkeiten, die sich einer Sache bieten, und die inneren Möglichkeiten, sie zu ergreifen und darüber über sich hinaus zu gehen. Das reale Maß trifft den Punkt, an dem eine Sache nicht nur ihrer Natur gemäß wird, sondern sich zu wandeln vermag. Heute würde von Emergenz gesprochen werden. Mit dem realen Maß wird ein Übermaß erreicht, in der die Sache in einem widersprüchlichen Vorgang in dem Maß ihr eigenes Maß trifft, wie sie in dieser Bewegung über ihr Maß hinauszugehen vermag. Das Übermaß ist aus Perspektive des realen Maßes maßlos. Die Maßlosigkeit ist der kritische Begriff, in den sich das Maß auflöst und darüber in einer heute fast altertümlich klingenden Sprache vom Sein zum Wesen übergeht.

Das Denken und seine Gegenstände werden in einem neuen Licht gesehen. Wo ist die innere Einheit, an der sich Naturwissenschaften wie die Chemie und die Philosophie treffen können? Hegel fragt nicht nur nach den in der Natur beobachtbaren Neigungen der Dinge zueinander, ihren Wahlverwandtschaften und Abneigungen, sondern nach der wechselseitigen Neigung und Wahlverwandtschaft der Naturwissenschaft und der Philosophie zueinander. Er fragt, wann sowohl die Naturwissenschaft als auch die Logik von sich aus entsprechend ihrer eigenen inneren Entwicklung an einen Punkt kommen, an dem sie sich berühren und einander wechselseitig zuneigen. Das ist mehr als die wechselseitige Bedingung, von der östliche Lehren wie der Buddhismus sprechen. Es ist ein dynamischer Prozess. In einfachen Worten: Der Gedanke drängt zur Sache, und die Sache drängt zum Gedanken. Die Philosophie stößt an einen Punkt, an dem sie nicht nur der Anregung durch die Realwissenschaft bedarf, sondern sich dessen bewusst wird und sich von sich aus der Naturwissenschaft zuwendet und dort nach Lösungen sucht. Auf der anderen Seite stößt die Naturwissenschaft an einen Punkt, an dem sie sich nicht nur ohne Reflexion ihrer eigenen Methode verfängt, sondern sich ihrerseits dieser Lage bewusst wird und die Philosophie nicht mehr als ungeliebten Fremdkörper abstößt, sondern mit ihr zu verbinden sucht. Das Verständnis und der Begriff der Beziehung (Relation, Maß) können nur auf mehreren Ebenen gleichzeitig entwickelt werden: Die realen Beziehungen, der Begriff der Beziehung, und die Beziehung dieser beiden Arten von Beziehung. Daher ist für mich die Lehre vom realen Maß das Herzstück der Wissenschaft der Logik von Hegel.

Wird sich die Philosophie dessen bewusst, kann das zu einer Wende in mystisches Denken führen, die Schelling in den gleichen Jahren zwischen 1804 und 1812 vollzog, als Hegel die Wissenschaft der Logik schrieb. Hegel enthält sich aller Hinweise auf Alchemie und Magie. Aber ihm ist aufgefallen, wie selbst ein Denker wie Kant an dieser Stelle ins Straucheln gerät. Die von Kant angestrebte Ordnung der Kategorientafel kam durcheinander, als er »die Modalität unter den Kategorien des transzendentalen Idealismus nach der Quantität und Qualität, auf Einschiebung der Relation, aufgeführt« hat (HW 5.387). Mit Modalität ist die Unterscheidung von etwas in die Modi (Zustände) der Möglichkeit, Wirklichkeit und Notwendigkeit gemeint. Relationen begeben sich in das Gebiet des Möglichen, in Beziehung zu Anderen über die gegebene Wirklichkeit hinausgehen zu können, und Kant gelang es noch nicht, den inneren Zusammenhang von Relation und Modalität zu treffen, da er im Ganzen noch im Rahmen einer statischen Logik blieb, die er in festen Tafeln ordnen wollte. Das war angesichts des Aufschwungs der neuzeitlichen Wissenschaft nicht mehr möglich. Aber Kant ist es zu verdanken, diese Frage so deutlich wie möglich aufgeworfen zu haben. Er riss das Denken auseinander in die Vielzahl der wahrnehmbaren Erscheinungen (Phänomene) und ihrer möglichen Beziehungen einerseits und den unerreichbaren Fixpunkt eines Dinges-an-sich, das ihnen in seiner Wirklichkeit als innerer Bezugspunkt zugrunde liegt, andererseits. Beide Seiten lassen sich nur im Denken erfassen: Nur im Denken lässt sich entwerfen, was Etwas im Geflecht seiner Beziehungen werden kann, auch wenn es das im Moment noch nicht ist, und nur im Denken lässt sich ein negativ bestimmter Begriff wie das Ding-an-sich bilden, der sich gemäß seiner eigenen Definition jeder unmittelbaren Erfahrung entzieht.

Wenn ich ihn richtig verstehe, will Hegel zeigen, dass sich Erscheinung und Ding-an-sich zueinander verhalten wie ein Substrat und seine Zustände. Die Idee hierfür hat er nicht aus der Philosophie gewonnen, sondern dank der Leistungen der Naturwissenschaften. Aber ihm gelang es, sie auf die Philosophie zu übertragen. Die chemische Sphäre ist für ihn der Horizont, in dem sich schrittweise und systematisch entwickeln lässt, was mit dem Substrat und seinen Zuständen gemeint ist. Wenn es gelingt, in einer Logik der Beziehungen zunächst das Substrat und seine Zustände begrifflich voneinander zu trennen und davon ausgehend in einer zweiten Negation dieser Trennung die innere Einheit der voneinander getrennten Momente zu erkennen, wird darüber für Hegel die grundlegende Frage jeder Logik gelöst, die »Beziehung des Gegenstandes auf das Denken« (HW 5.387). Das Denken wird sich seiner selbst bewusst, wenn es sich als die Möglichkeit versteht, dank seiner Vorstellungskraft und Phantasie Gegenstände nicht nur so zu sehen, wie sie in der gegebenen Wirklichkeit sind, sondern sie in ihren Möglichkeiten zu erfassen, ihrer Fähigkeit, ihren aktuellen Zustand zu negieren und in Beziehung zu anderen über sich selbst hinauszugehen. Im Denken wird erfasst, was in den Gegenständen bereits als Entwicklungskeim angelegt ist. Die Gegenstände erhalten ihre Fähigkeiten nicht vom Denken, aber erst mit dem Denken ist die Fähigkeit gegeben, die an den Dingen bereits enthaltenen Fähigkeiten und die in ihnen angelegten Entwicklungsbahnen zu erkennen. Um so denken zu können, muss sich das Denken aus einer statischen Logik lösen und einer dynamischen Logik fähig werden. Das ist für die Logik ein Quantensprung, den sie nicht auf sich zurückgezogen und isoliert aus sich selbst heraus vollziehen kann, sondern nur in Wechselbeziehung mit ihrem Gegenstand. In einer reflexiven Bewegung erkennt das Denken an der Dynamik seines Gegenstands seine eigene Dynamik. Es projiziert nicht eine Dynamik oder gar bestimmte Resultate einer Bewegung in den Gegenstand hinein, sondern an der Dynamik des Gegenstands erkennt es sich selbst und wird fähig, den Gegenstand zu verstehen.

Auch wenn ich verstehe und gut nachvollziehen kann, gegen welche Art von Hegel-Deutung sich Ruschig wehrt, kann ich daher seine Kritik nicht teilen: »Hegel erklärt das von ihm im und für den 'Fortgang' herbeizitierte Material zum lediglich illustrierenden Beispiel für eine im Begriff gegründete und auch unabhängig von den Beispielen zu konstruierende Entwicklung.« (R, 16) Das will er später im Einzelnen näher ausführen, wenn aus seiner Sicht für Hegel logische Begriffe wie die ‘negative Einheit’ oder das ‘Kontinuieren’ aus sich heraus chemische Prozesse vorantreiben oder gar erzeugen können (R, 190, 196). Diese Kritik trifft meines Erachtens sicher zahlreiche Hegel-Interpreten, aber nicht Hegels eigene Ausführungen zum realen Maß, in denen umgekehrt das »illustrierende Beispiel« bewusst im Haupttext steht, weswegen diese Ausführungen von vielen Hegelianern ignoriert und nur selten zitiert werden, da sie nicht in das Bild passen, das sie sich von Hegel gemacht haben, und das – wie mir scheint – Ruschig indirekt von ihnen übernommen hat. Vielmehr ist sich Hegel bewusst, mit der »Entwicklung des Maßes [...] eine der schwierigsten Materien« vor sich zu haben, da »die verschiedenen Formen, in welchen sich das Maß realisiert, auch verschiedenen Sphären der natürlichen Realität angehören« (HW 5.392). Nirgends sonst sind in seiner Wissenschaft der Logik aus der Realwissenschaft übernommene Begriffe wie die Wahlverwandtschaften und Beispiele aus der Chemie und anderen Naturwissenschaft so ineins mit den Denkbestimmungen, mit denen sie gedacht werden. Damit ist die Gefahr eines doppelten Missverständnisses verbunden: Es kann zum einen so aussehen, als wären in reduktionistischer Weise mechanische oder chemische Prozesse unmittelbar identisch mit dem Denken, mit dem sie wahrgenommen und gedacht werden, oder umgekehrt, als bedürfe es des Denkens (oder des Beobachters, wie Quantenphysiker glauben), damit sich an den Dingen Prozesse vollziehen, die ohne das Denken (den Beobachter) nicht möglich wären. Hegel begibt sich in die Gefahr dieser Missverständnisse und will die innere Einheit zeigen, die sich für ihn an dieser Stelle zwischen dem Gegenstand und dem Denken zeigt.

Wahlverwandtschaften sind nicht starr, sondern ändern sich ihrerseits dynamisch in verschiedenen Umgebungen. Das klassische Beispiel ist die Temperatur. Viele chemische Reaktionsstärken ändern sich, wenn Wärme zugeführt bzw. entzogen wird. Durch die Änderung von Systemparametern wie der Temperatur werden unterschiedliche Zustände erzeugt, in denen jeweils spezifische Wahlverwandtschaften gelten. Hegel hat die mit den jeweiligen Zuständen gegebenen realen Maße auf einer Knotenlinie angeordnet. Für ihn sind es zwei voneinander unabhängige Kräfte, wenn zum einen innerhalb eines gegebenen Zustands von den Reaktionsstärken der jeweiligen Wahlverwandtschaften gesprochen wird, und zum anderen von den Kräften, durch die ein Zustand in einen anderen übergeht und sich die Reaktionsstärken der Wahlverwandtschaften mit diesem Übergang ändern. Diese Unterscheidung in Wahlverwandtschaften innerhalb eines Zustands und Übergängen von einem Zustand in einen anderen entlang einer Knotenlinie ist seine wesentliche Neuerung gegenüber der Naturphilosophie seiner Zeit, mit der es ihm gelang, an zahlreichen bereits bekannten Phänomenen aus der Chemie, den Aggregatzuständen von Wasser, und aus der Musik eine einheitliche Logik zu erkennen.

Die verschiedenen Zustände sind in ähnlicher Weise auf der Knotenlinie angeordnet wie die Zahlen auf der Zahlengerade. Und so, wie bei den Zahlen und dem Zählen übergegangen wurde von den Eigenschaften der Zahlen zu den Eigenschaften der Gerade, auf der sie angeordnet sind (das ist insbesondere die Kontinuität der Linie, aus der sich die Eigenschaften der reellen Zahlen ergeben), so ist für die Knotenlinie zu fragen, welche Eigenschaften es sind, dank derer auf ihr die Zustände angeordnet werden können. Während Hegel für die Zahlen aus der Mathematik mit dem Zusammenhang (der Kontinuität) eine bereits bekannte Eigenschaft der Linie übernehmen konnte (siehe HW 5.160), war ihm das für die Knotenlinie noch nicht möglich. Es ist auf Anhieb nicht einmal klar, welche Entität es sein soll, aus deren Eigenschaften die Übergänge der Zustände auf der Knotenlinie auf ähnliche Weise zu begründen sind wie die Relationen der Zahlen aus der Transitivität und Kontinuität der Zahlengerade. Er konnte nur die entsprechende Frage aufwerfen. Es sollte etwas geben, das vergleichbar der Zahlengerade über Eigenschaften verfügt, mit denen die Übergänge der Zustände begründet werden können. Die Naturwissenschaft und Mathematik haben erst später mögliche Lösungen gefunden wie den Hilbert-Raum und die komplexen Zahlen, mit denen sich Knotenlinien darstellen lassen.

Hegel setzt für diese Entität in gewisser Weise provisorisch mal den Begriff des Maßlosen und mal noch elementarer den Begriff der Sache ein, aus deren Eigenschaften die Übergänge der Zustände zu erklären sind. In einer diffizilen Unterscheidung spricht er (a) vom »bleibende(n), materielle(n) Substrat«, dank dessen sich die verschiedenen Maße einheitlich auf einer Knotenlinie anordnen lassen (HW 5.436), (b) der »Materie, Sache« als der inneren Einheit der verschiedenen realen Maße (HW 5.443), (c) der Unterscheidung in das Substrat von seinen Zuständen, durch die die unterschiedlichen Maße zu Zuständen herabgesetzt werden (HW 5.444) und (d) der »Ordnung« als der inneren Einheit des Substrats und seiner Zustände, dank derer sich das Substrat in seinen Zuständen zeigen kann (HW 5.445). Diese Ordnung ist für ihn (e) als spezifizierendes Prinzip zunächst ihrerseits »nur Substrat, eine Materie« (HW 5.445), die jedoch bereits die Anlage enthält, sich zum Subjekt und zum lebendigen Begriff zu entfalten. So wie in der Naturwissenschaft nachgewiesen werden kann, wie sich reale Maße auseinander entwickeln und in höhere Ordnungen emergieren, so will Hegel in einer analogen Entwicklung zeigen, wie sich in den Denkbestimmungen, mit denen diese Emergenzen erfasst werden können, ihrerseits eine Emergenz zeigt, die vom abstrakten Substrat über die Sache, die Ordnung, das Prinzip der Ordnung schließlich zum Begriff führt.

Im Folgenden werden Modelle der Wahlverwandtschaften und Knotenlinien vorgestellt, mit denen diese Frage schrittweise angenähert werden soll. Es wird begonnen mit der Chemie. Das ist das von Hegel herangezogene Modell. Es folgen direkt darauf aufbauend Energie und Entropie, mit denen ein besseres Verständnis gelingt. Mit der Musik wird ein Modell gewählt, mit dem sich bereits Hegel intensiv beschäftigt hat. Es ist vor allem dank der Funktionstheorie von Hugo Riemann entscheidend erweitert worden. Mit der Funktionstheorie lässt sich die Musik als ein endliches Modell verstehen, in dem die Frage des Maßlosen deutlicher wird. Hegel hatte für das Maßlose keine Illustrationen gefunden. Die Quantenmechanik lässt sich wiederum in ihrer mathematischen Darstellung formal als eine Erweiterung der Musik verstehen, und mit der Geometrie der Hilbert-Räume wird im Bereich der Realwissenschaften der abschließende Schritt erreicht, von dem aus für mich das Anliegen verständlicher werden kann, um das es Hegel beim Maßlosen geht. Davon ausgehend kann als These formuliert werden, dass für die Maßlogik die Ordnung auf der Zahlengerade mit den genannten Eigenschaften der Transitivität und Kontinuität erweitert werden muss zur Ordnung des Hilbert-Raums und der komplexen Zahlen. Dort sind die Analytizität und die Auflösbarkeit die Eigenschaften, die der Kontinuität für die wahre Unendlichkeit entsprechen und diese weiter führen. Mit der Auflösbarkeit wird der Übergang vom Maßlosen zur absoluten Indifferenz und ihrer inneren Faktoren verständlicher. Hier wird nicht einfach ein Übergang vollzogen, sondern der bereits für die wahre Unendlichkeit eingeführte Begriff des Übergangs (HW 5.166) zum Übergang in das Wesen (HW 5.456) voll entfaltet.

Die Auflösbarkeit geht über in Neutralisation und absolute Indifferenz. Diese deuten bereits voraus auf spätere Ausführungen über den Chemismus. Daraus ergibt sich im Ganzen ein Blick auf die Logik der chemischen Sphäre und ihren Stellenwert innerhalb der Wissenschaft der Logik.

Die Logik der chemischen Sphäre ist eine Logik der Negativität, der Relationen und der sich mit ihnen eröffnenden Möglichkeiten. Nach meinem Verständnis hat Hegel alle Grundbegriffe der Logik so umgestaltet, dass in ihrem Zentrum die Logik der chemischen Sphäre hervortreten kann. Er hat ausgehend von der chemischen Sphäre gewissermaßen rückwirkend auch an den Grundbegriffen wie Sein und Nichts, Etwas und Anderes usf. die an ihnen bereits enthaltenen chemischen Eigenschaften gezeigt, ihre innere Negativität und ihre Neigung, über sich hinaus zu gehen. Da die Logik der chemischen Sphäre eine Logik des Werdens und Vergehens ist, ist sie im wörtlichen Sinn die natürliche (physische) Logik, die Logik der Natur. Das Denken wird sich seiner eigenen Logik (der Logik der Worte, der Logik im wörtlichen Sinn) bewusst, wenn es sich in Wechselbeziehung zur Logik der Natur zu verstehen beginnt und die geeigneten Denkbestimmungen zu bilden vermag.

Modelle für Wahlverwandtschaften und Knotenlinien

Ausgehend vom heutigen Wissensstand vermag Ruschig die von Hegel herangezogenen chemischen Modelle wesentlich klarer darzustellen. Und es kommen neue Modelle wie die Entropie und die Quantenmechanik hinzu, mit denen die von Hegel entworfene Logik fortgeführt und ausgebaut werden kann.

(1) Für jeden Stoff wird untersucht, mit welchen anderen Stoffen er reagiert. Stoffe haben Zuneigung oder Abneigung zueinander oder sind einander gleichgültig. Sie suchen einander oder meiden sich. Es ist kein Zufall, wenn diese von Hegel in die Logik eingeführten Begriffe an menschliches Verhalten und ihre Psychologie erinnern. Als er die Wissenschaft der Logik schrieb, erschien im Jahr 1809 der Roman Die Wahlverwandtschaften von Goethe, in dem beide Partner einer Vernunftehe sich in neue Partner verlieben und Goethe die Frage nach den tieferen, letztlich mystisch verstandenen Kräften stellt, die hier wirken. Es besteht für mich kein Zweifel, dass Hegel in diesem Roman eine tiefe philosophische Aussage sah, die er in seiner Logik herausarbeiten wollte.

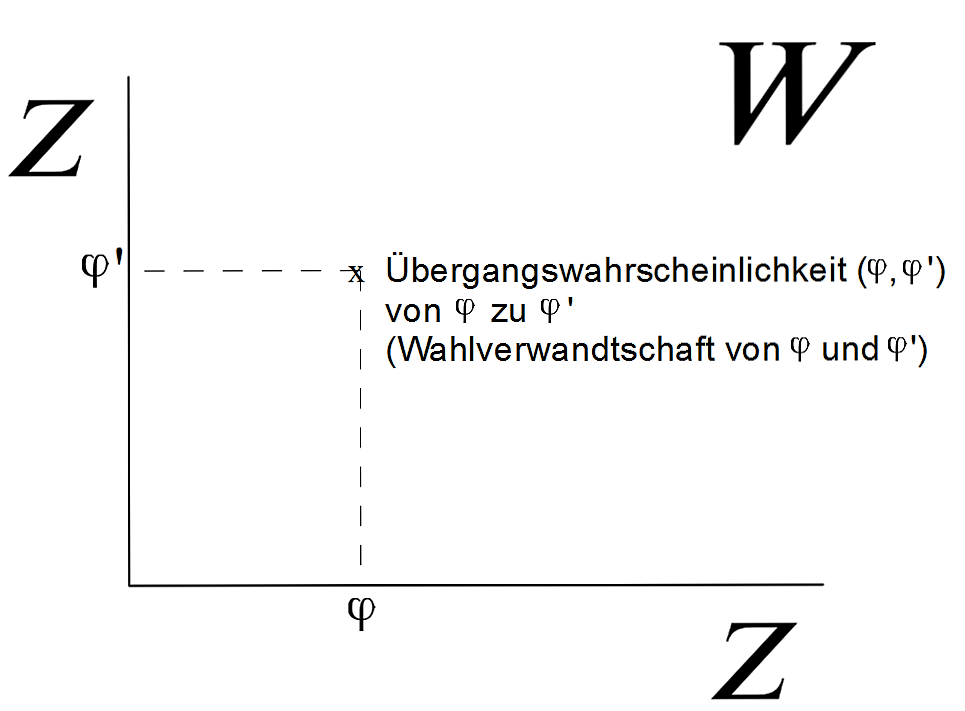

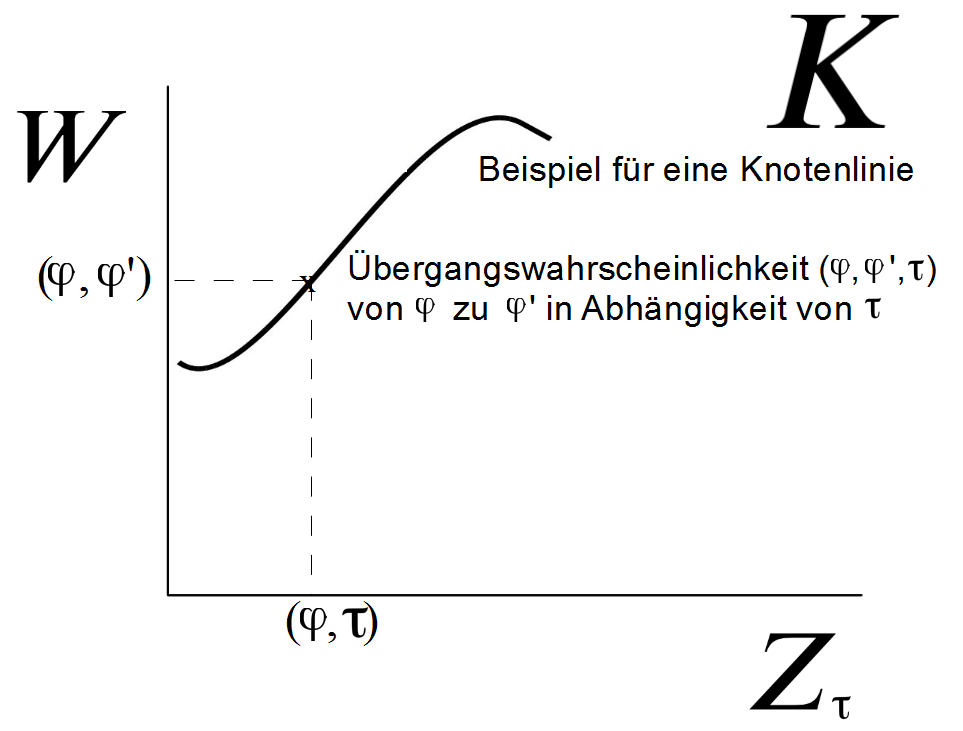

(2) Trifft ein Stoff auf zwei oder mehrere wahlverwandte Stoffe, dann muss es zu einer Entscheidung kommen und der Reaktionsstärkste von ihnen setzt sich durch und verdrängt die anderen. Ist die Reaktionsstärke und die von ihr bewirkte Verdrängung der anderen wahlverwandten Stoffe eine eigenständige Qualität? Hat sie ihr eigenes Maß? Hegel kannte zu seiner Zeit aus der Chemie nur das Phänomen unterschiedlicher Reaktionsstärken. Mit der Quantenmechanik wurde es möglich, die Reaktionsstärke wesentlich klarer zu beschreiben. Statt von Reaktionsstärken wird von Übergangswahrscheinlichkeiten gesprochen. Wenn ein Stoff mit mehreren Stoffen wahlverwandt ist, beschreibt die Übergangswahrscheinlichkeit, welche der Reaktionsmöglichkeiten sich durchsetzen wird.

(3) Können sich unter bestimmten Bedingungen die Reaktionsstärken (Übergangswahrscheinlichkeiten) verändern? Zum Beispiel sollte erwartet werden, dass die Wahrscheinlichkeit einer Reaktion größer wird, wenn der betreffende Stoff in einem Stoffgemisch in einem Übermaß vorhanden ist und durch seine reine Präsenz Reaktionen gefördert werden (wenn also umgangssprachlich eine große Menge von Gelegenheiten für eine Reaktion besteht). Welche Parameter können identifiziert werden, unter deren Einfluss sich Reaktionsstärken verändern? Wenn es dazu kommt, spricht Hegel von Knotenlinien. Entlang der Knotenlinien kann es zu Umschlägen kommen. Dominiert bis zu einem bestimmten Punkt der eine Stoff, kann sich anschließend ein anderer Stoff durchsetzen. Das wichtigste Beispiel ist die Temperatur. Bei Temperaturerhöhung können sich die Reaktionsstärken gravierend ändern. Andere Beispiele sind die Zufuhr von Katalysatoren oder Rührbewegungen. Wichtig ist zu verstehen, dass die Parameter der Knotenlinien unabhängig sind sowohl von den Wahlverwandtschaften wie von den Reaktionsstärken.

(4) Entlang der Knotenlinien bilden sich zwischen den jeweiligen Umschlägen Makrozustände heraus, in denen das System relativ stabil ist und die jeweiligen Wahlverwandtschaften (Übergangswahrscheinlichkeiten) erhalten bleiben. Selbst wenn sich im Innern bereits die Parameter ändern und auf eine Umwälzung hin tendieren, überwiegen noch die konservativen Erhaltungskräfte des Systems. Lässt sich ein höheres Maß bestimmen, wie lange sie wirksam bleiben und den gegebenen Zustand erhalten, und an welchem Punkt sie zusammenbrechen und sich auflösen?

(5) Mit der Erkenntnis der unterschiedlichen Reaktionsstärken (Übergangswahrscheinlichkeiten) von Wahlverwandtschaften in den jeweiligen Zuständen geht die anfangs gegebene Unmittelbarkeit der Wahlverwandtschaft verloren. Es gibt nicht mehr das eindeutig gegebene reale Maß, mit dem Stoffe miteinander reagieren, sondern es wird aufgebrochen in ein Substrat und dessen Zustände. Mit dem Substrat wird erkannt, warum es überhaupt zu einer Wahlverwandtschaft kommt, mit dem Zustand, welche Reaktionsstärke die Wahlverwandtschaft jeweils annimmt. Am Beispiel der Aggregatzustände des Wassers ist zu unterscheiden, was das Wasser als Substrat ist, und was seinen jeweiligen Zustand als Eis, Flüssigkeit oder Gas ausmacht. Diese Unterscheidung ist keineswegs selbstverständlich, und es war ein großer Erfolg der Naturwissenschaft zu erkennen, dass Eis, Flüssigkeit und Gas nicht verschiedene Stoffe, sondern verschiedene Zustände eines gemeinsamen Substrats sind. Es ist ein Unterschied, ob ein Stoff seinen Zustand ändert oder sich in einen anderen Stoff verwandelt. In der logischen Sprache von Hegel kann gesagt werden: Anfangs wird eine bestimmte Wahlverwandtschaft wahrgenommen und gemessen. Mit der Erkenntnis ihrer Veränderung in verschiedenen Zuständen wird die Unmittelbarkeit negiert und das reale Maß aufgeteilt (ge-ur-teilt) in Substrat und Zustände. Die Knotenlinie mit ihrer Unterscheidung der Wahlverwandtschaften in verschiedene Zustände kann daher als Negation der unmittelbar gegebenen realen Maße verstanden werden.

(6) Setzt sich die Knotenlinie unendlich weit fort und führt in unendlich viele, neue Zustände, oder droht am Ende eine völlige Auflösung, mit der die jeweiligen Wahlverwandtschaften in absolute Indifferenz übergehen und ein Grenzzustand erreicht wird, der sich in völligem Stillstand befindet, in der Sprache der nachfolgenden Physik der absolute Wärmetod? Die Knotenlinie würde auslaufen in eine schlechte Unendlichkeit, wie Hegel sie bereits am Beispiel der natürlichen Zahlen untersucht hatte. So wie dort am Ende die unbestimmten Pünktchen ›…‹ stehen, würde hier am Ende die leere Maßlosigkeit stehen. Daher ist die Negation der unmittelbaren Wahlverwandtschaften in die verschiedenen Zustände eines Substrats entlang der Knotenlinie nochmals zu negieren und zu fragen, welches die innere Einheit eines Substrats und seiner Zustände ist. Am Beispiel der Zahlen war die schlechte Unendlichkeit negiert worden, indem gefragt wurde, welche Eigenschaft der Zahlengerade die Unendlichkeit der Zahlen ermöglicht. Das ist deren Kontinuität. Und so ist hier zu fragen, welche Eigenschaft der Knotenlinie es ist, mit der entlang der Knotenlinie die Unterscheidung eines Substrats in seine Zustände gelingt. Wenn diese Eigenschaft gefunden wird, löst sich die Frage der drohenden Maßlosigkeit auf und die nachfolgende absolute Indifferenz ist nicht das Ende der Natur und der Naturwissenschaft, sondern umgekehrt ein höherer Gesichtspunkt, ihre Einheit zu verstehen und die Naturwissenschaft fortzuführen.

Chemie

Für Hegel war die Chemie der Ausgangspunkt. Dort ist zu sehen, wie sich verschiedene Stoffe suchen oder abstoßen, miteinander reagieren und aus den Reaktionen neue Stoffe hervorgehen.

– Wahlverwandtschaften

Experimentell kann beobachtet werden, mit welchen anderen Stoffen ein bestimmter Stoff reagiert. Die Ergebnisse werden in Reaktionsgleichungen aufgeschrieben. Ruschig findet bei Hegel drei wichtige Beispiele aus der Chemie.

Neutralisation der Schwefelsäure

Schwefelsäure kann durch Natronlauge, Kalk, Magnesia oder Ammoniak neutralisiert werden. Hier gelten jedoch unterschiedliche Massenrelationen. »1000 g Schwefelsäure werden durch 816 g Natronlauge oder 572 g Kalk oder 408 g Magnesia oder 714 g Ammoniak neutralisiert« (R, S. 83). Hegel kannte noch nicht die Molekül-Darstellung der Stoffe und ihre Summenformeln. Mit ihnen lassen sich die Reaktionen übersichtlich aufschreiben:

H2SO4 + 2 NaOH → 2 H2O + Na2SO4

lies: 1 Mol Schwefelsäure und 2 Mol Natronlauge ergibt 2 Mol Wasser und 1 Mol Natriumsulfat

H2SO4 + {Mg} → MgSO4 + H2

lies: 1 Mol Schwefelsäure und Magnesium ergibt 1 Mol Magnesiumsulfat und 1 Mol molekularen Wasserstoff

H2SO4 + CaCO3 → H2O + CO2 + CaSO4

lies: 1 Mol Schwefelsäure und 1 Mol Kalk (Calciumcarbonat) ergibt 1 Mol Wasser und 1 Mol Kohlenstoffdioxid und 1 Mol Calziumsulfat

H2SO4 + 2 NH3 → (NH4)2SO4

lies: 1 Mol Schwefelsäure und 2 Mol Ammoniak ergibt 1 Mol Ammoniumsulfat

Mit der Molekül-Darstellung lassen sich die Massenrelationen bestimmen (siehe z.B. den Molekulargewicht-Rechner von Tobias Schmidt). Schwefelsäure hat das Molekulargewicht 98 (2 x Wasserstoff mit Atomgewicht 1, 1 x Schwefel mit Atomgewicht 32, 4 x Sauerstoff mit Atomgewicht 16). Natronlauge hat das Molekulargewicht 40, so dass 1000 g Schwefelsäure mit 816 g Natronlauge reagieren. Dies stimmt teilweise mit den von Ruschig genannten Werten überein.

Reaktionen mit Natronlauge

Umgekehrt kann untersucht werden, was geschieht, wenn unterschiedliche Säuren mit einer bestimmten Lauge zusammengebracht werden. Nicht nur die Schwefelsäure reagiert mit Natronlauge, sondern auch die Salzsäure:

HCl + 2 NaOH → 2 H2O + NaCl

lies: 1 Mol Salzsäure und 1 Mol Natronlauge ergibt 2 Mol Wasser und 1 Mol Kochsalz

Reaktionen des Löschkalk

Ein weiteres Beispiel ist der Löschkalk (Calciumhydroxid). In diesem Fall gibt Ruschig die Reaktionsgleichungen (siehe R, S. 164):

Ca(OH)2 + CO2 ⇄ CaCO3 + H2

lies: 1 Mol Löschkalk und 1 Mol Kohlenstoffdioxid ergeben 1 Mol Calciumcarbonat und 1 Mol molekularen Wasserstoff

Ca(OH)2 + 2 HCl ⇄ CaCl2 + 2 H2O

lies: 1 Mol Löschkalk und 2 Mol Chlorwasserstoff ergeben 1 Mol Calciumchloridund 2 Mol Wasser

Ca(OH)2 + H2SO4 ⇄ CaSO4 + 2 H2O

lies: 1 Mol Löschkalk und 1 Mol Schwefelsäure ergeben 1 Mol Calciumsulfat und 2 Mol Wasser

Mit Reaktionsgleichungen werden die Ergebnisse chemischen Experimentierens protokolliert. Sie zeigen, welche Stoffe miteinander reagieren und welche Massenverhältnisse auftreten. Zum Beispiel reagiert in der ersten Zeile ein Mol Löschkalk mit einem Mol Kohlenstoffdioxid, dagegen in der zweiten Zeile ein Mol Löschkalk mit zwei Mol Chlorwasserstoff. In allen Fällen, in denen es zu einer Reaktion kommt, wird von Wahlverwandtschaft gesprochen. Die jeweiligen Stoffe ziehen sich an, finden zueinander und reagieren miteinander.

Diese Art der Reaktionsgleichungen heben die Summenformeln hervor. Sie zeigen, wie in der Reaktion zweier oder mehrerer Stoffe Atome aus den jeweiligen Molekülen ausgetauscht und aus ihnen neue Stoffe gebildet werden. Die experimentell beobachteten Massenverhältnisse in Mol können erklärt werden aus den zugrundeliegenden Verhältnissen der Atome in den beteiligten Molekülen. Zum Beispiel muss ein Mol Löschkalk mit zwei Mol Chlorwasserstoff reagieren, damit im Ergebnis Calciumchlorid entstehen kann, das zwei Chlor-Atome enthält.

Dieser Prozess wird seit der Formulierung des Pauli-Prinzips von 1924, wonach nicht mehr als zwei Elektronen ein Orbital besetzen können, nochmals genauer beschrieben als Reaktion der Ionen, aus denen sich die Moleküle zusammensetzen. Die in den Molekülen enthaltenen Atome werden aufgeteilt in Atomkerne (aus Neutronen und Protonen) und Elektronen, und die Elektronen werden wiederum gruppiert in Elektronenorbitale. Ist das äußerste Elektronenorbital teilweise unbesetzt, dann kann es zu einem Austausch kommen, bei dem ein einsames Elektron von einem Stoff sich mit dem einsamen Elektron eines anderen Stoffs zusammenschließt und dadurch ein stabilerer Zustand erreicht wird, in dem alle Elektronenorbitale voll besetzt sind. So wird z.B. die Neutralisierung von Schwefelsäure und Natronlauge aufgeteilt in eine Reaktion der jeweiligen Ionen.

Die Schwefelsäure H2SO4 setzt sich zusammen aus den Ionen 2 H+ und SO4-.

Die Natronlauge NaOH setzt sich zusammen aus den Ionen Na+ und OH-

Daraus ergibt sich die verfeinerte Reaktionsgleichung:

{2 H+ + SO4-} + {2 Na+ + 2 OH-} → 2 {H2O} + {2 Na+ + SO4-}

An dieser Gleichung ist zu erkennen, wie nicht die Atome ausgetauscht wurden, sondern sich die auf der linken Seite der Gleichung aufgeschriebenen Ionen neu miteinander kombiniert haben. Das SO4--Ion hat seine Verbindung mit den H+-Ionen verlassen und zum Na+-Ion gefunden. Die dadurch frei werdenden Ionen haben sich ihrerseits zu Wassermolekülen zusammengeschlossen. Diese Darstellung kommt dem literarischen Vorbild von Goethe wesentlich näher, bei dem sich zwei Paare treffen und wechselweise ihre Partner tauschen.

Bei genauerer Untersuchung kann die Reaktionsgleichung weiter zerlegt werden (vgl. chemie-master), doch ändert sich gegenüber Hegel nichts an der grundlegenden Idee der Wahlverwandtschaft. Niemand kann ausschließen, dass in der Zukunft nochmals eine Stufe tiefer erklärt werden kann, warum das Pauli-Prinzip gilt und dann der Ablauf bei chemischen Reaktionen weiter zerlegt werden kann in Teilprozesse. Das wird nichts am Prinzip ändern, um das es Hegel geht: Die Natur ist polar aufgebaut, wodurch es zu Anziehungskräften (Affinität, Wahlverwandtschaft) kommt.

– Knotenlinien

Knotenlinien von Konzentrationen eines Stoffs in Gemischen

Hegel hat das Bild der Knotenlinien von den Chladnischen Klangfiguren übernommen (siehe hierzu in seiner Naturphilosophie in der Enzyklopädie die Ausführungen zu den »Schwingungsknoten« von Tönen nach Chladni, Enz. § 301, HW 9.176), und der Ausdruck »Knotenlinien« wird bis heute vor allem benutzt, um zweidimensionale Wellenmuster zu beschreiben, bei denen es zu typischen Knotenbildungen der Wellenzüge kommt.

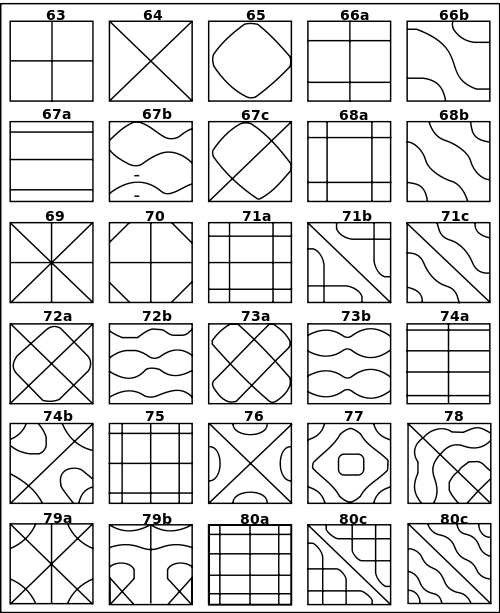

Figur 1: Chladnische Klangfiguren

»Chladnische Klangfiguren sind Muster, die auf einer mit Sand bestreuten dünnen Platte (am besten aus Metall) entstehen, wenn diese in Schwingungen versetzt wird. Dieses geschieht, indem die Platte an einer Kante mit einem Geigenbogen bestrichen oder einer schwingenden Stimmgabel berührt wird«. Sie wurden erstmals 1787 von Ernst Florens Friedrich Chladni (1756-1827) in seinem Werk Entdeckungen über die Theorie des Klanges veröffentlicht und gelten bis heute in der Atomphysik als eins der besten Mittel, das Verhalten mehrdimensionaler Wellen zu veranschaulichen. Wikipedia

Urheber: Von E.F.F.Chladni – From the book "Die Akustik" from E.F.F.Chladni. Originally from de.wikipedia; description page is/was here., Gemeinfrei, Link

(1) An den Knotenlinien ist für Hegel wichtig, dass mit ihnen ein zweidimensionaler Sachverhalt beschrieben werden kann, der auf zwei voneinander unabhängigen Qualitäten beruht. Seine Ausgangsfrage war, warum die Wahlverwandtschaften eines gegebenen Stoffes mit anderen Stoffen unterschiedlich stark sind. Beispiel: Kochsalz NaCl und Glaubersalz Na2SO4 reagieren sowohl mit Schwefelsäure H2SO4 wie auch mit Salzsäure HCl und sind daher mit beiden wahlverwandt. Aber obwohl Salzsäure die stärkere Säure ist (ihre Säurekonstante, der pKS-Wert ist −6 gegenüber −3 der Schwefelsäure), setzt sich die Schwefelsäure durch. Das liegt in diesem Beispiel daran, dass die Salzsäure flüchtiger ist und daher eher entweicht als die Schwefelsäure. In diesem Beispiel ist die Flüchtigkeit die von der Wahlverwandtschaft unabhängige zweite Qualität, warum einer der beiden Stoffe reaktionsstärker als der andere ist. Chemiker sagen, dass Schwefelsäure aus Kochsalz Salzsäure verdrängt, aber Salzsäure kann nicht aus Glaubersalz Schwefelsäure verdrängen (R, S. 132).

Ein weiteres Beispiel sind die Reaktionen des Löschkalks Ca(OH)2. Der Löschkalk kann u.a. mit Kohlenstoffdioxid CO2 und mit Schwefelsäure H2SO4 reagieren, ist also mit beiden wahlverwandt. In beiden Fällen gibt es aufgrund der unterschiedlichen Molekulargewichte jeweils bestimmte Massenrelationen (Äquivalentgewichte) für die Reaktion. Die Massenrelationen legen fest, wie groß die Mengen sein müssen, wenn die Stoffe im Verlauf der Reaktion vollkommen aufgebraucht werden sollen. Aber mit den Massenrelationen lässt sich nicht die Frage beantworten, welcher Stoff reaktionsstärker ist und sich daher durchsetzt. Dafür ist eine zweite Eigenschaft notwendig. Dies ist nach neuerer Erkenntnis die Freie Bindungsenthalpie der entstehenden Stoffe, das sind in diesem Beispiel Calciumsulfat CaSO4 bzw. Calciumcarbonat CaCO3. Es wird sich die Reaktion durchsetzen, deren Endprodukte eine größere Freie Bindungsenthalpie haben. Das ist angesprochen, wenn Ruschig schreibt:

»Das Verhältnis der Freien Bindungsenthalpien von CaSO4 und CaCO3 ist nicht gleich dem Verhältnis der diese Verbindungen herstellenden Äquivalente von H2SO4 und CO2; reagiert Ca(OH)2 mit einer Mischung von H2SO4 und CO2, so ist das Gleichgewicht nicht durch jenes der Äquivalentgewichte bestimmt« (R, S. 170f).

Die Freien Bindungsenthalpien können aus Tabellen abgelesen werden (z.B. Wikibooks) und betragen für Calciumsulfat −1320,5 kJ/mol und für Calciumcarbonat 1128,8 kJ/mol. Die Säurekonstante wird mithilfe der Freien Bindungsenthalpie berechnet. Zusammenfassend schreibt Ruschig:

»Dann aber muss eine von den Massenrelationen spezifisch unterschiedene und nicht aus ihnen entwickelbare Qualität existieren, welche die Rangfolge unter den Affinitäten / Wahlverwandtschaften regelt. Diese Qualität kann quantifiziert werden: Die Freie Bindungsenthalpie ist das Maß, das angibt, welche Reaktionen bevorzugt oder benachteiligt sind und in welchem Ausmaß Bevorzugungen bzw. Benachteiligungen stattfinden« (R, S. 172).

Was die Freie Enthalpie bedeutet, wird weiter unten näher ausgeführt. Hier genügt die Erkenntnis, dass mit ihr eine unabhängige Qualität gefunden ist, mit der das Maß der Wahlverwandtschaft erklärt werden kann. Das Beispiel von Schwefelsäure und Salzsäure zeigt weiter, dass es Ausnahmesituationen geben kann, in denen andere Eigenschaften dominieren.

(2) Zum zweiten stellt sich die Frage, ob es möglich ist, bestimmte Bedingungen zu ändern, so dass der vorher reaktionsschwächere Stoff zum reaktionsstärkeren werden kann. Das kann am einfachsten dadurch erreicht werden, dass der Anteil des reaktionsschwächeren Stoffs kontinuierlich erhöht wird, bis das Reaktionsverhalten umschlägt und der schwächere Stoff sich aufgrund seiner größeren Präsenz durchsetzen kann. Hegel bezeichnet die kontinuierliche Veränderung eines Parameters als Knotenlinie. Wenn es im Verlaufe dieser Veränderung zu qualitativen Sprüngen kommt, ergeben sich Knoten, durch die unterschiedliche Zustände voneinander getrennt sind.

Hegel wusste nicht, welche Kraft es ist, die den Übergang von einem Zustand in den nächsten entlang einer Knotenlinie bewirkt. Es genügt ihm, einen grundsätzlichen Ansatz zu finden, um rein algebraisch aus den Messergebnissen die Zweidimensionalität der Ordnungsstruktur zu erkennen. Diese Frage wurde zu seiner Zeit intensiv und konträr diskutiert. Viele Chemiker glaubten, dass es die gleiche Qualität sei, die sowohl zu einer Wahlverwandtschaft wie auch zum Umschlag von einer Wahlverwandtschaft in eine andere führen kann. Hegel erkannte, dass dies buchstäblich "rein logisch" nicht möglich ist. Etwas kann nicht zugleich eine Qualität (die Wahlverwandtschaft) und den Übergang von einer Qualität in eine andere (die Kraft, die entlang der Knotenlinie an bestimmten Stellen Knoten bildet) bestimmen. Dieser Ansatz ist im weiteren von der naturwissenschaftlichen Forschung voll bestätigt wurden, als erkannt wurde, worin der Grund der Umschläge besteht (die Entropie, siehe dazu weiter unten).

Sein Kapitel über Knotenlinien hat daher weit grundsätzlichere Bedeutung. Es zeigt, wie in einer unübersichtlichen Fülle von Mess-Ergebnissen dadurch Ordnung geschaffen werden kann, dass voneinander unabhängige Kräfte erkannt und entkoppelt werden. Er hat damit das Modell der mechanischen Freiheitsgrade (drei Raumrichtungen und drei Drehachsen) übertragen auf die Suche nach Symmetrien in nicht-mechanischen Naturwissenschaften wie der Chemie. Das ist bis heute die Vorgehensweise der Naturwissenschaft und hat sich in der Quantenmechanik völlig durchgesetzt.

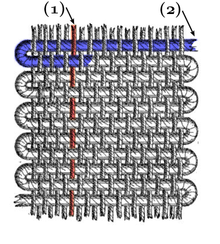

Unabhängig davon, wie diese – Hegel noch unbekannte – Eigenschaft genau aussieht, hat Ruschig den grundsätzlichen Punkt getroffen, um den es Hegel geht. Er bemerkt, dass Hegel eine heute kaum mehr gebräuchliche und daher meist überlesene Formulierung wählt, die aus der Webtechnik übernommen ist. Wenn Hegel davon spricht, »das ausschließende, negative Verhalten leidet zugleich diesen Eintrag von der quantitativen Seite her« (HW 5.422, zitiert R, S. 179), erläutert Ruschig:

»Das anschauliche Bild für die Metapher 'Eintrag erleiden' stammt aus der Weberei. Demgemäß ist die qualitative Seite ('das ausschließende, negative Verhalten') von der quantitativen durchwirkt, welche als querliegender Faden das Gewebe durchschießt« (R, S. 180).

Figur 2: Kettfaden (1) und Schussfaden (2)

»Die Kettfäden (auch Kette, Zettel, Aufzug, altertümlich Werft genannt) sind die Fäden, die in der Weberei in einem Webstuhl in Längsrichtung aufgespannt werden. Im fertigen Gewebe liegen sie parallel zur Webkante, während die Schussfäden quer dazu verlaufen« (Wikipedia).

Urheber: Von Kette_und_Schuß.jpg: http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Ryj / *derivative work: Derwok (talk) - Kette_und_Schuß.jpg, CC BY-SA 3.0, Link

Mathematisch gesprochen sind die Wahlverwandtschaften und der Übergang von einer Reaktion zu einer anderen voneinander unabhängig und bilden ein Kreuzprodukt. Sie lassen sich nicht auf eine gemeinsame Einheit zurückführen, sondern spannen eine zweidimensionale Fläche auf. Hierfür ist das Bild des Webens ausgesprochen anschaulich, in dem Kettfaden und Schussfaden in zwei voneinander unabhängigen Richtungen geküpft sind.

Säure-Lauge-Titration

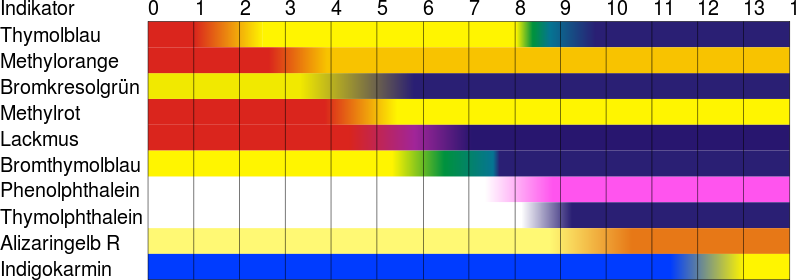

Noch elementarer ist das Beispiel, wenn in einem Säure-Lauge-Gemisch tröpfchenweise der Anteil der Säure bzw. der Lauge erhöht wird. In diesem Fall kommt es zu markanten Umschlagpunkten, an denen sich die Farbe des Gemischs ändert. Der Umschlag der Farbe ist das Vorbild, an dem der Begriff des Umschlags von Quantität in Qualität gefunden wurde (siehe hierzu R, S. 252ff).

Figur 3: Ph-Indikatoren und ihre Farbskala

Wird einer Lauge tröpfchenweise eine Säure zugeführt (Säure-Base-Titration), verändert sich das Maß des sauren Charakters (ph-Wert). Der Farbumschlag liegt in den Bereichen des senkrechten Verlaufs des Äquivalenzpunktes. Sein Wert gilt spezifisch für die jeweiligen Stoffe. Bei Zuführung von Lackmus (Lackmus-Test) ändert sich die Farbe von rot nach blau, bei Zuführung von Methylorange von rot nach orange usw. Wikipedia

Urheber: Von Säuren und Laugen - Farbspektrum verschiedener Indikatoren.png: de:Benutzer:MarkusZi derivative work: MarkusZi (talk) Diese W3C-unbestimmte Vektorgrafik wurde mit CorelDRAW erstellt. - Säuren und Laugen - Farbspektrum verschiedener Indikatoren.png, Gemeinfrei, Link

Die Ursachen für den Farbumschlag sind äußerst komplex. Das ist schon daran zu erkennen, dass die hier genannten ph-Indikatoren ihrerseits sehr komplex sind. Zum Beispiel ist Lackmus seinerseits ein Stoffgemisch aus 10 - 15 Komponenten.

Aggregat-Zustände des Wasser (Temperaturänderungen)

Etwas überraschend wechselt Hegel von den Wahlverwandtschaften der Chemie zu den Aggregat-Zuständen des Wassers. Beide Phänomene galten jedoch seinerzeit als verwandt, wie Ruschig anhand eines Zitats von Berzelius belegt. Berzelius schreibt auf den einleitenden Seiten seines Lehrbuch der Chemie:

»Diese Verwandtschaften sind von doppelter Art. Die eine, kraft welcher die kleinsten Teilchen (Moleküle) der Körper unter einander zusammenhängen, nennt man Zusammenhangs-Verwandtschaft oder Cohäsionskraft. ... Die andere Art der Verwandtschaft heißt Vereinigungs-Verwandtschaft« (Berzelius, Lehrbuch der Chemie, Bd. 1, Dresden 1825, S. 3f, zitiert R, S. 285).

Die Wahlverwandtschaften sind ein anderer Name für die Vereinigungs-Verwandtschaft. Die Aggregat-Zustände des Wassers sind das wichtigste Beispiel für die Zusammenhangs-Verwandtschaft. Im Eis sind alle Teile starr aneinander gebunden. In der Flüssigkeit gibt es einen lockeren Verband, durch den ein innerer Zusammenhang und nach außen eine Oberfläche gebildet wird. Beim Dampf ist freie Beweglichkeit und Unabhängigkeit gegeben. So hat jeder Aggregat-Zustand seine eigene Zusammenhangs-Intensität, die sich mit dem Wechsel der Aggregat-Zustände schlagartig ändert.

Ruschig kritisiert die Darstellung bei Hegel und fasst sie genauer. Der Grundgedanke von Hegel wird jedoch meiner Meinung nach dadurch nicht geändert.

»So resultiert bei kontinuierliche Wärmezufuhr eine Funktion, die streng monoton wachsend ist. Hingegen zeigt die Temperaturkurve in Abhängigkeit von der Zeit einen Knick (eine nicht differenzierbare Stetigkeitsstelle) am Kochpunkt, jedoch keinen Sprung, während andere Eigenschaften wie Dichte, Brechungsindex etc dort eine Unstetigkeitsstelle besitzen« (R, S. 286). »Die kontinuierliche Veränderung selbst (die Zufuhr von Wärme und dadurch verursacht das kontinuierliche Ansteigen des Dampfdrucks) enthält schon die beiden Qualitäten (die neue Qualität, der gasförmige Zustand, tritt eben nicht erst am Kochpunkt ein). ... Die Bewegung eines Moleküls im Flüssigkeitsverband ist durch seine kinetische Energie und die Van-der-Wals-Kräfte zu den umgebenden Molekülen bestimmt. ... Die Auflösung des Flüssigkeitsverbandes ist der 'Sprung'« (R, S. 287).

Heute können die Grenzübergänge wesentlich genauer beschrieben werden. Beim Schmelzen gibt es einen Moment, in dem sich zwar der Zustand von fest in flüssig ändert, jedoch die kinetische Energie noch nicht erhöht wird. Die Wassermoleküle befinden sich bereits in einem neuen Zustand des Zusammenhangs, nutzen ihn aber noch nicht. Experimentell konnte die Schmelzwärme (Schmelzenthalpie) gemessen werden, die für diesen Teilschritt notwendig ist, um Bindungskräfte zwischen Molekülen bzw. Atomen zu überwinden, aber die kinetische Energie noch nicht zu erhöhen. Das erklärt, warum umgekehrt im gleichen Betrag eine Erstarrungswärme abgegeben wird, wenn ein Körper kristallisiert. Dadurch kann beim Vereisen kurzzeitig die Umgebung erwärmt werden, was z.B. von Pflanzen genutzt wird, wenn sie entsprechende Bedingungen herstellen und dadurch eine lokale Wärme erzeugen.

Im flüssigen Zustand bestehen Van der Wals Kräfte. Innerhalb der Moleküle sind die Elektronen nicht völlig symmetrisch verteilt, weswegen die Moleküle an der Oberfläche eine elektrische Ladungsverteilung aufweisen und sich entsprechend gegenseitig anziehen und einen lockeren Verband bilden.

Energie und Entropie

Die chemischen Modelle haben eine Gemeinsamkeit: In allen Fällen gibt es stabile Phasen (Zustände), in denen sich eine bestimmte Ordnung erhält, obwohl kontinuierlich ein Stoff oder Energie zugeführt wird, bis in einem Sprung eine neue Ordnung an ihre Stelle tritt. Mit jeder Ordnung werden bestimmte Kräfte wirksam, die sich erst innerhalb dieser Ordnung durchsetzen können und ihrerseits durch eine Barriere gegen Auflösung geschützt sind. So gesehen ist für jede Ordnung eine bestimmte Kraft spezifisch, die nur unter diesen Bedingungen dominieren kann und ein lokales Gleichgewicht herstellt.

Systemzustände dieser Art werden systematisch von der Thermodynamik untersucht. Unter diesem Gesichtspunkt kann Hegel neu gedeutet werden.

Gibbs-Energie (Freie Enthalpie, Gibbs-Helmholtz-Energie)

Was ist die Freie Enthalpie bzw. Enthalpiedifferenz? Bereits das scheinbar einfache Beispiel der Wassererwärmung zeigt die Schwierigkeit zu verstehen, was Enthalpie ist. Was bedeutet die Aussage, dass dem Wasser »Wärme zugeführt« wird, bis es schmilzt bzw. im nächsten Sprung verdampft? Es gibt drei völlig verschiedene Verfahren, und mit der Enthalpie soll das Gemeinsame erkannt werden: (a) Dem flüssigen Wasser kann Dampf zugeführt werden, d.h. Wasser, das heißer als 100° ist. Dadurch entsteht ein Gemisch aus Wassermolekülen unterschiedlicher Temperatur, das sich auf einer mittleren Temperatur ausgleicht. Die Wassermenge ist vergrößert worden, und die am Ende erreichte Durchschnittstemperatur der größeren Wassermenge liegt über 100°, weswegen das Wasser im Ganzen verdampft. (b) Eine nicht aus Wasser bestehende Grenzfläche zum Wasser, z.B. das Metall eines Kochtopfs, kann erhitzt werden. Dadurch kommt es zu Schwingungen des Metalls. Das schwingende Metall vermischt sich nicht mit dem Wasser, aber es bringt das angrenzende Wasser ebenfalls zum Schwingen. Die Wassermenge wird nicht wie im vorher genannten Fall erhöht, aber durch die Schwingungen der Wassermoleküle wird deren kinetische Energie so weit erhöht, bis die Van-der-Waals-Kräfte überwunden sind, die den Flüssigkeitsverband des Wassers hergestellt haben. Daher verdampft das Wasser. (c) Schließlich kann ohne Zufuhr von Dampf oder Erhitzung der Außenwand die Temperatur dadurch erhöht werden, dass das Wasser zusammengepresst wird.

Daraus ergibt sich der komplexe Begriff der Gibbs-Energie. Josiah Willard Gibbs (1839-1903) hat 1876-1878 seine entscheidenden Erkenntnisse veröffentlicht, die jedoch erst in den 1890ern in Europa bekannt und dort mit ähnlichen Forschungen von Hermann von Helmholtz (1821-1894) zusammengeführt wurden. Die Gibbs-Energie ist »ein thermodynamisches Potential mit den natürlichen unabhängigen Variablen Temperatur T, Druck p und Stoffmenge n oder alternativ Teilchenzahl N« (Wikipedia). Damit fasst sie alle Parameter zusammen, mit denen einem Stoff wie Wasser Energie zugeführt werden kann und resultiert in einer einheitlichen Funktion. Sie zeigt, wie sich nach jedem Sprung ein Potentialtopf entwickelt: Die neue Ordnung erreicht ein neues lokales Minimum und ist nach außen durch Potentialdifferenzen geschützt. Das bedeutet: Sie hat zum einen die Kraft, die für ihre Umgebung spezifischen Bedingungen zu optimieren, und es ist zum anderen ein hohes Maß an Aktivierungsenergie notwendig, um die Potentialgrenzen überwinden und die Ordnung auflösen zu können.

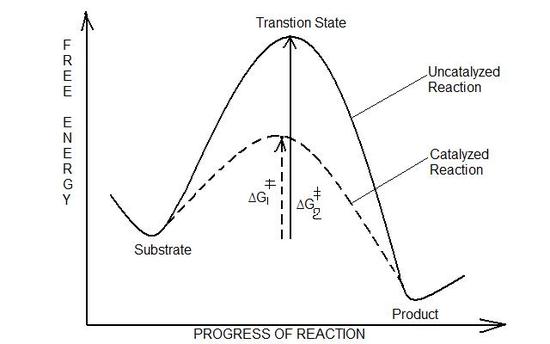

Figur 4: Übergangszustand (Transition State)

Das Diagramm zeigt zwei lokale Minima: Den Ausgangszustand, in dem sich der Ausgangsstoff (Substrate) vor der Reaktion befindet und das neue lokale Minimum, das im Endzustand erreicht wird, wenn ein neues Produkt (Product) hergestellt ist. Im Übergangszustand ist die Freie Gibbs-Energie größer als im Ausgangs- und im Endzustand. Durch einen Katalysator kann die Aktivierungsenergie verringert werden. libretexts

Mit diesem Ansatz können die zuvor genannten chemischen Modelle einheitlich gedeutet und verstanden werden:

(a) Wenn in einem Gemisch kontinuierlich ein reaktionsschwächerer Stoff zugeführt wird, entsteht ein Übergewicht, und die Entropie (Unordnung) verringert sich. Das System bekommt die Neigung, die Entropie wieder zu erhöhen und diesen Stoff aufzulösen. Wenn bei einer Reaktion mit diesem Stoff der Zugewinn an Entropie größer ist als die Differenz zum reaktionsstärkeren Stoff, dann kann es zu einer Reaktion kommen, da sie im Ganzen die Entropie erhöht. Das ist mit der Enthalpiedifferenz gemeint.

Atkins beschreibt einen ähnlichen Prozess: Die Selbstbeschränkung von chemischen Reaktionen. Zu Beginn vergrößert sich während einer Reaktion die Unordnung, wenn die Ausgangsstoffe und Produkte nebeneinander existieren. Werden jedoch allmählich alle Ausgangsstoffe aufgebraucht, erhält das neue Produkt ein Übergewicht und die Unordnung verringert sich wieder. Der Prozess beginnt sich selbst zu bremsen.

»Die Reaktion hat solange eine spontane Neigung zur Bildung von Produkten, bis die Zusammensetzung den Punkt erreicht hat, der einer größtmöglichen Unordnung des Universums entspricht. Dann ist die Hinreaktion nicht länger spontan. Die Produktkonzentration steigt nicht mehr weiter, und die Reaktion geht in das dynamische Gleichgewicht über. Das Produkt hat sowohl selbst die Voraussetzungen für seine Bildung geschaffen als auch seine eigene Bildung beschränkt« (Atkins, S. 109).

Das lässt sich auf den von Hegel diskutierten Fall übertragen. Die thermodynamischen Gesetze liegen den von ihm betrachteten Reaktionen und ihren Knotenlienien zugrunde.

(b) Bis ins Detail sind alle Prozesse erforscht und gemessen worden, die beim Übergang von flüssigem Wasser in Dampf auftreten, um Dampfkraftwerke optimieren zu können (siehe die aussagekräftigen Tabellen bei Wikipedia). Bei siedendem Wasser erhöht sich sprunghaft die Entropie (die Bewegung der Wassermoleküle ist im Dampf wesentlich ungeordneter als in der Flüssigkeit) und das spezifische Volumen (m³/kg) steigt steil an (der Dampf dehnt sich aus). Im Dampf bildet sich eine neue Ordnung, die wesentlich geringer ist als die Ordnung des flüssigen Wassers. Der Übergang zum Dampf setzt sich schlagartig durch, wenn der Gewinn an Entropie in der neuen Ordnung größer ist als die Energie (Temperaturerhöhung), um ihn zu erreichen.

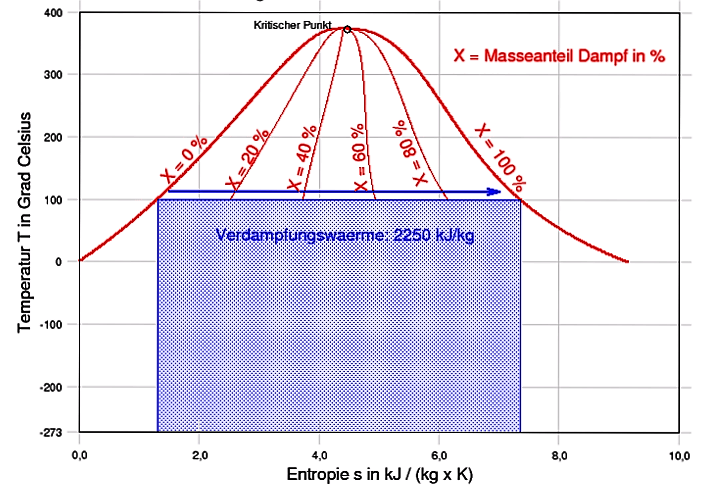

Figur 5: Zustandsänderung von Wasserdampf bei 100 Grad Celsius und 1 bar Druck

»Bei einem normalen Umgebungsdruck von 1,013 bar (101,325 kPa) siedet Wasser bei 100 Grad Celsius. Wird dem verbliebenen Wasser darüber hinaus Energie (Wärme) zugeführt, verdampft es, ohne dass es zu einem weiteren Temperaturanstieg kommt. Aus 1 Liter (entsprechend 1 kg) Wasser entstehen 1673 Liter Wasserdampf (unter Normalbedingungen), wofür eine Energiezufuhr von 2257 kJ benötigt wird. ... Das hier abgebildete Diagramm stellt die für die Verdampfung notwendige Wärme in Form der gepunkteten blauen Fläche dar«. Wenn es nicht zur Verdampfung kommt, weil sich das Wasser in einem geschlossenen Raum befindet, dann steigt die Temperatur weiter an, bis sie am kritischen Punkt von 374,12 Grad Celsius und einen Druck von mindestens 221,2 bar den Zusammenhangscharakter der Flüssigkeit verliert und in überkritisches Wasser übergeht. Wikipedia

Urheber: CC BY-SA 3.0, Link

Musik

Die Musik zeigt das an der Sprache und der Mathematik Verborgene, sie lässt es hören. Der Tonos der Musik geht allen Symbolbildungen der von Menschen gebildeten Zeichensysteme voraus und verleiht ihnen ihren inneren Zusammenhang, den sie aus sich selbst heraus nicht zu fassen vermögen. Ruschig hat 2012 in seinem Beitrag Vom Sinn des Tones sehr übersichtlich zusammengetragen, was Hegel zur Musik geschrieben hat. Mir geht es in diesem Abschnitt vor allem darum, am Modell der Musik die schwierige Unterscheidung in Beziehungen, Wahlverwandtschaften, Knotenlinien, Substrat, Sache, Ordnung und Prinzipien der Ordnung zu verdeutlichen. Die Musik ist mit ihren Tonsystemen ein Beispiel für eine Sache, an deren Ordnung die Eigenschaften zu erkennen sind, aus denen sich die Übergänge der einzelnen Zustände (das sind im Beispiel der Musik die Gebrauchstonleitern) eines gegebenen Substrats (dem Tonvorrat, der Materialtonleiter) begründen lassen. Die Ordnung der Musik erscheint gegenüber den Maßen der einzelnen Tonleitern maßlos. Wer versucht, direkt auf der Ebene der Materialtonleiter und ihrer Ordnung zu komponieren (die Zwölftonmusik), erzeugt eine Musik, die entgegen ihrem eigenen Anspruch das innere Maß verloren hat, und begeht innerhalb der Sache der Musik hörbar einen Kategorienfehler. Zugleich ist die Ordnung der Musik wie keine andere Ordnung eingebettet in die übergeordneten Ordnungen des Kosmos. Die zwölf Töne verweisen auf die zwölf Tierkreiszeichen und das grundlegende, babylonische Sexagesimalsystem und seiner Aufteilung des Jahres in zwölf Monate und des Tages in zwei mal zwölf Stunden mit jeweils 60 Minuten.

Intervalle und ihre harmonischen Verwandtschaften (Funktionen)

Die Intervalle zwischen zwei Tönen wie z.B. die Prim, Sekunde, Terz, Quarte, Oktave sind zunächst noch keine Wahlverwandtschaften, sondern einfach Beziehungen (Relationen) von jeweils zwei Tönen. Von einer Wahlverwandtschaft kann erst gesprochen werden, wenn ein Ton von sich aus zu einem anderen Ton neigt, zu dem er übergehen möchte. Wer den Beginn einer Melodie hört, erwartet nach jedem Ton den nachfolgenden Ton, zu dem über ein bestimmtes Intervall übergegangen wird. Mit zwei aufeinander folgenden Tönen kann eine Spannung erzeugt werden, die von sich aus zu einem weiteren Ton neigt, mit dem sie aufgelöst wird. Das kann als Wahlverwandtschaft bezeichnet werden und wird systematisch mit der 1893 von Hugo Riemann (1849-1919) begründeten Funktionstheorie untersucht. Mit ihr lassen sich die Spannungen und Auflösungen innerhalb eines Musikwerks nachvollziehen.

Für Husserl ist das Hören von Musik das maßgebliche Beispiel für das innere Zeitbewusstsein. Wer ein Musikstück hört, bewegt sich auf zwei Zeitebenen: Zum einen hört er in der Jetzt-Zeit den jeweils erklingenden Ton. Zum anderen erinnert er sich an die vergangenen Töne, vielleicht auch an vergangene Hörerlebnisse des gleichen Musikstücks und anderer Musikstücke, und bildet mit seinem Vorstellungsvermögen eine Erwartung, welche Töne folgen werden. Diese beiden Ebenen unterscheiden an der Zeit die Modi des Wirklichen und des Möglichen: Was im Moment gehört wird, ist wirklich, und was zu hören erwartet wird, ist im Moment der Erwartung möglich. Mit diesen beiden Modi lassen sich die von Hegel gebrauchten Begriffe des Substrats und der Sache unterscheiden: Das Substrat bezieht sich auf die wirklich zu hörenden Töne. Wenn nach dem Substrat der Töne gefragt wird, so ist das der Tonvorrat der jeweiligen Musik. In der Vorstellungswelt kann dagegen weit über den verfügbaren Tonvorrat hinausgegangen werden. Es wird nicht nur in jedem Moment ein Ton erwartet, der noch nicht erklingt und in diesem Moment erst möglich ist, sondern es können in der Vorstellung ausgehend von den gegebenen Melodien auch »überirdische« Klänge »gehört« werden, die in einer eigenen Ordnung über den gegebenen Tonvorrat hinausgehen. Sie verlassen den sinnlich hörbaren Tonvorrat und werden daher nie als wirkliche Töne zu hören sein, aber die Musik im Ganzen lässt sie im inneren Ohr (dem »göttlichen Ohr«) erklingen. An ihnen ist der Unterschied von Substrat und Sache zu erkennen: Das Substrat ist der Fundus, aus dem alle wirklich hörbaren Töne hervorgehen. Wird gefragt, wie es möglich ist, über das Substrat hinauszugehen, so definiert diese Frage, was mit der Sache der Musik gemeint ist. Es ist die Ordnung der Musik, dank derer der Tonvorrat verlassen werden kann ohne in Chaos oder Kakophonie zu verfallen, sondern in höhere Klänge. Honoré Balzac (1799-1850) hat in seinen Erzählungen Das unbekannte Meisterwerk (1831) und Seraphita (1835) für die Darstellung einer solchen Kunst die unübertroffenen Worte gefunden.

Kulturelle Präferenzen für bestimmte Intervalle (Knotenlinie)

Die im Moment des Musikhörens erwarteten Töne befinden sich im Modus des Möglichen. In der Regel gibt es unterschiedliche Töne, die folgen können, und oft spielen der Komponist und der Interpret mit der Möglichkeit, die Erwartungen des Hörers bewusst zu täuschen und in die Irre zu führen. Daher kann im Moment des Musikhörens genau genommen für alle im gegebenen Tonvorrat verfügbaren Töne nur ihre jeweilige Wahrscheinlichkeit bestimmt werden, mit der sie auftreten werden. In Anlehnung an den von der Quantenmechanik gebrauchten Begriff kann von der Übergangswahrscheinlichkeit gesprochen werden, welches Intervall dem aktuell gehörten Ton folgen wird.

Diese Übergangswahrscheinlichkeiten von einem Intervall zum nächsten sind gebunden an die jeweilige Musikkultur und haben sich historisch gravierend geändert. In bestimmten Kulturen und Tonsystemen werden jeweils bestimmte Intervalle bevorzugt oder sogar verboten. Zum Beispiel gilt in unserer Kultur der Tritonus als dissonant und kommt nur selten vor, während die Quart (das Martinshorn, der Tusch beim Karneval) sehr häufig zu hören ist.

So wie sich die Wahlverwandtschaften entlang einer Knotenlinie von einem Zustand in den nachfolgenden ändern können, gilt das auch für die erwarteten Intervalle. Das wichtigste Beispiel ist die Terz. In der antiken Musik Griechenlands waren nur Oktaven, Quinten und Quarten erlaubt, weil nur sie in die pythagoreischen Verhältnisse passen. Erst seit ungefähr 700 n.Chr. wurden in England Terzen eingeführt und galten aus Sicht der früheren Musik als barbarisch. Erst mit der Terz wurde jedoch Mehrstimmigkeit möglich. Seither ist die Terz eine der häufigsten Intervalle. Am Beispiel der Terz können daher sehr gut die Begriffe Wahlverwandtschaft, Übergangswahrscheinlichkeit und Knotenlinie veranschaulicht werden: Für sich ist die Terz eine Beziehung. Die gefühlte Nähe (Übergangswahrscheinlichkeit, Wahlverwandtschaft) zweier Töne im Terz-Intervall hat sich kulturell radikal geändert und zeigt den typischen Verlauf einer Knotenlinie. Es kann ganz deutlich von einem Systemwechsel mit einem qualitativen Sprung von der antiken zur modernen Musik gesprochen werden.

Tonsysteme und ihre realen Maße (Harmonien)

Wenn das gleiche Intervall in einer Umgebung als Konsonanz und in einer anderen Umgebung als Dissonanz empfunden wird, liegt das am jeweiligen Tonsystem und seinen Harmonien. Das ursprüngliche und in allen Kulturen nachweisbare Tonsystem ist die Pentatonik (siehe auch musicacademy). Bei der Pentatonik beschränkt sich der Tonvorrat auf 5 Töne, die in genau definierten Intervallen zueinander stehen. Wer sich einmal an ein Klavier gesetzt hat, kennt das Phänomen, dass jede beliebige Folge von Tönen, die nur auf den schwarzen Tasten gespielt wird, auf eine elementare Weise harmonisch klingt. Die Gesamtheit der schwarzen Tasten und die ihr zugrunde liegenden Regeln der Tonabstände ist ein Beispiel für ein System, dessen Eigenschaften ein bestimmtes Schönheits-Maß erfüllen. In der Pentatonik sind alle Intervalle gleichberechtigt. In gewisser Weise gibt es keine Unterscheidung in Konsonanzen und Dissonanzen. Alles klingt schön.

Der Übergang von der Pentatonik zur Heptatonik, deren Tonvorrat von 5 auf 7 Töne erweitert ist, wird mit der Legende von Pythagoras in der Schmiede verbunden und darüber mit der noch älteren mythischen Erzählung der Idäischen Daktylen. Das sind »dämonenartige Gestalten, denen die Auffindung und erste Bearbeitung des Eisens und Kupfers zugeschrieben wird« (Wikipedia, abgerufen am 27.1.2019). Mit ihnen ist zugleich der Ursprung des Begriffs ‘Chemie’ erreicht, der nichts anderes beschreibt als die frühe Schmiedekunst. Wenn man so will, ist es die Sache der Chemie, die Pythagoras in der Schmiede hörte und die ihn zum Bruch von der Pentatonik zur Heptatonik führte. Spätere Beispiele für Heptatonik sind die üblichen Dur- und Moll-Tonleitern, die Kirchentonarten, aber auch die Zigeunertonleitern und die meisten Bluestonleitern. Sie umfassen jeweils 7 Töne und unterscheiden sich dadurch voneinander, in welchen Intervallen die Töne angeordnet sind.

Amboss und Hammer sind in wörtlichem Sinn das ursprüngliche physische Material, aus dem die Musik hervorgeht. Komponisten sind sich dessen immer bewusst. Wenn in einem Musikstück auf die elementare Gewalt der Musik zurückgegangen werden soll, kehren sie wieder, so bei Richard Wagner in den Opern Rheingold und Siegfried und im Hammerschlag der 6. Sinfonie von Gustav Mahler, ganz zu schweigen von der Wiederverwendung von Amboss und Hammer in der Punkmusik, etwa durch FM Einheit, dem Schlagzeuger der Musikgruppe Einstürzende Neubauten.

Auf welche höhere Ordnung verweisen die unterschiedlichen Tonsysteme wie Pentatonik und Heptatonik, aus deren Eigenschaften sie sich unterscheiden lassen? Gibt es überhaupt eine solche Ordnung, oder führen die Tonsysteme entlang der Knotenlinie in einen unbestimmten, maßlosen Grenzzustand? Zumindest in der neuzeitlichen, westlichen Musik gelten als Tonvorrat der höheren Ordnung wiederum in Berufung auf Pythagoras die 12 Töne, die ursprünglich in pythagoreischer Stimmung und später in temperierter Stimmung angeordnet werden. Die Pythagoras zugeschriebene Ordnung ging noch nicht auf und enthielt störende Momente wie die sogenannten Wolfsquinten und das pythagoreische Komma. Die heute übliche Lösung wurde erst 1681 von Andreas Werckmeister (1645-1706) in seiner Schrift Orgel-Probe oder kurtze Beschreibung … wie … ein Clavier wohl zu temperiren … sey eingeführt (Werckmeister-Stimmung). Das sind die 12 Töne im temperierten System mit zwölfgeteilter Oktav, wobei alle Töne zusammengefasst sind, die durch enharmonische Verwechslungen aufeinander fallen. Zwischen den verschiedenen Dur- und Moll-Tonleitern der temperierten Stimmung kann nach festen Regeln moduliert werden, z.B. von C-Dur nach a-Moll. Alles jenseits dieser Tonleitern gilt als maßlos.

Seit dem 19. Jahrhundert wird mit weiteren Möglichkeiten experimentiert. Legendär ist der Tristan-Akkord von Wagner, der sich allen bekannten Tonleitern entzieht und daraus seinen besonderen Klangreiz gewinnt. Es gibt auch Tonarten mit einem Tonvorrat von 6 Tönen wie z.B. der von Skrjabin genutzte und von der Theosophie aufgenommene Mystische Akkord und bestimmte Bluestonleitern, die die Pentatonik um einen Tritonus ergänzen. Andere Beispiele finden sich bei Liszt, Debussy, Ravel und Bartok. Olivier Messiaen (1908-1992) hat 7 Modi mit begrenzten Transpositionsmöglichkeiten unterschieden (nicht zu verwechseln mit den logischen Modi von Wirklichkeit, Möglichkeit und Notwendigkeit). Der 1. Modus ist eine Unterteilung in 6 Töne, die jeweils durch einen Ganztonabstand getrennt sind, der 2. Modus ist eine Unterteilung in 8 Töne mit alternierenden Halb- und Ganztonschritten. Auf Grundlage weiterer mathematischer Studien insbesondere von Rudolf Wille (1937-2017) und neuer kompositorischer Experimente hat Martin Münch eine systematische Darstellung aller kombinatorischen Möglichkeiten vorgeschlagen. Die 12 Töne werden wie gewohnt auf einem regelmäßigen Zwölfeck angeordnet. Innerhalb dieses Systems können alle kombinatorisch möglichen Modi unterschieden werden. Ein Modus enthält »einen Klang, der aus n Tönen besteht und den Ambitus (Tonumfang) einer Oktave nicht überschreitet« (Münch, S. 188). Mit diesen Regeln lassen sich 354 Modi finden, wenn auch die Grenzfälle, dass kein Ton erklingt (Pause), dass nur ein Ton für sich klingt und dass alle Töne erklingen mitgezählt werden. Innerhalb dieser Modi gibt es 66 Fünf-Klänge (darunter Ganztöne, Ondine, Raga, Pentatonik). In der systematischen Darstellung von Münch ist die Pentatonik derjenige Modus, der sich innerhalb der 66 verschiedenen Fünf-Klänge durch das höchste Maß an Gleichverteilung der 5 Töne auszeichnet.

Auf dem Klavier werden mit der Pentatonik die schwarzen Tasten belegt und mit der C-Dur-Tonleiter auf den weißen Tasten die 7 Töne des einfachsten heptatonischen Systems.

Figur 7 a,b: Pentatonik und C-Dur-Tonleiter innerhalb der 12 Töne des temperierten Systems

Das Zwölfeck zeigt den gesamten Tonvorrat. Die Pentatonik wählt 5 Töne daraus aus, das sind auf dem Klavier die schwarzen Tasten. Die C-Dur-Tonleiter wählt die anderen 7 Töne, das sind auf dem Klavier die weißen Tasten.

Auf diese Weise kann im Ganzen zwischen Substrat, Ordnung und den Prinzipien der Ordnung unterschieden werden. Das Substrat sind die Töne, die z.B. mit Hammer und Amboss oder in verfeinerter Form mit einem Klavier zum Klingen gebracht werden können, wenn dort das »Spielwerk von Tasten, Federn, Zungen, Stößeln, Dämpfern und Hämmern, die beim Tastendruck die Saiten anschlagen und damit den Klang erzeugen« (Wikipeida, abgerufen am 27.1.2019). Die Ordnung ist die Frage, welcher übergreifende Tonvorrat für alle Tonsysteme ausgewählt wird und nach welchen Regeln er aufgebaut ist. In der westlichen Musik fallen die Gesamtheit der Pentatonik (schwarze Tasten) und der Heptatonik der C-Dur-Tonleiter (weiße Tasten) direkt mit den 12 Tönen der Ordnung zusammen. Allerdings wäre auch denkbar, dass für die Ordnung ein abstrakter Tonvorrat angenommen wird, der aus Gründen für die Herstellung der Ordnung Elemente enthält, die niemals erklingen werden und nicht zum Substrat des Tonvorrats eines Tonsystems gehören. Heute sind aus anderen Kulturen weitere Ordnungen bekannt, so die mikrotonale Musik mit weit mehr als 12 Tönen.

Wie lassen sich die Ordnungen und ihre Prinzipien unterscheiden? Das sind im Beispiel der Musik die jeweiligen Stimmungen. So gilt für die pythagoreische Stimmung die Quintenreinheit. Die Quinte leitet sich von der Fünf her, die für Pythagoras das Prinzip des Kosmos ist. Dagegen gilt für die wohltemperierte Stimmung das Prinzip der Gleichverteilung innerhalb der Oktave. Das deutet auf das für die Neuzeit gültige Prinzip der Harmonie. Diese Harmonie wird jedoch meist statisch und in festen mathematischen Abständen gedacht. Hegel möchte darüber hinaus gehen und strebt eine dynamische Logik an, deren Prinzip nicht mehr die Fünf oder ein bestimmtes Maß wie der Goldene Schnitt ist, sondern die Lebendigkeit. Wird dafür nach einem Beispiel in der Musik gesucht, wäre dies in meinem Verständnis eine improvisierende Musik, die im richtigen Maß frei zu improvisieren und zwischen unterschiedlichsten Modi zu wechseln vermag.

Johannes Kepler (1571-1630) befand sich auf der Schwelle zur Neuzeit. Er hat nicht nur das bis heute maßgebliche Werk über die Weltharmonie und die Sphärenmusik geschrieben, sondern ihm ist es mit den nach ihm benannten Keplerschen Gesetzen erstmals gelungen, den Gedanken der Prinzipien einer Ordnung zu übertragen auf die Naturwissenschaft. Er ist daher für Hegel das große Vorbild nicht nur der Naturwissenschaft, sondern auch des philosophischen Denkens und ihrer gemeinsamen inneren Einheit. Kepler ging vom empirischen Material aus, entdeckte dort die inneren Ordnungen und an ihnen die ihnen zugrunde liegenden Prinzipien. An seinem System lässt sich die abschließende Frage der Logik der realen Maße erkennen: Welche Eigenschaften muss eine Ordnung haben, damit sich an ihr ihre inneren Prinzipien erkennen lassen? Die Ordnung muss auflösbar sein in eine absolute Indifferenz, die keineswegs leer ist, sondern sich in ihre inneren Faktoren zerlegen lässt. Die Knotenlinie der Zustände mit ihren jeweiligen Maßen geht in einen unendlich-fernen Grenzzustand über, der an sich die Prinzipien enthält, die der Unterscheidung in die verschiedenen Zustände zugrunde liegt.

In einer zusammenfassenden methodischen Überlegung können die sieben Grundbegriffe Beziehung, Wahlverwandtschaft, Knotenlinie, Substrat, Sache, Ordnung und Prinzip der Ordnung als eine Heptade verstanden werden, die über die übliche Triade (etwa von These, Anti-These und Synthese oder von Begriff, Urteil und Schluss) oder Tetrade (Allgemeines, Besonderes, Einzelnes, Rückkehr zum Allgemeinen in Hegels Entwurf der dialektischen Methode als Abschluss seiner Wissenschaft der Logik, HW 6.564) hinausgeht. Die Heptade kann mit Novalis als »Krumme Regel« oder »Krumme Linie« bezeichnet werden (siehe hierzu die Darstellung von Ulrich Gaier, der die zahlreichen Quellen von Novalis zusammenstellt). Mit der Heptade würde sich die Heptatonik auf methodischer Ebene reflektieren.

Zustände und ihre Übergangswahrscheinlichkeiten in der Quantenmechanik

Die von Hegel aus der Chemie und von Goethes gleichnamigem Raum übernommene Ausdrucksweise von Wahlverwandtschaften und Knotenlinien hat sich weder in der Philosophie noch in der Naturwissenschaft durchgesetzt. Stattdessen spricht die Quantenmechanik von Übergangswahrscheinlichkeit. Die wichtigste Erkenntnis der Quantenmechanik liegt jedoch im Übergang von Stoffen zu Zuständen. Während in der Chemie betrachtet wird, welche Stoffe miteinander wahlverwandt sind und miteinander reagieren können, spricht die Quantenmechanik von Zuständen. So kann ein Elektron sich nicht nur in Reaktion mit anderen Teilchen in ein neues Teilchen umwandeln, sondern seinen Zustand verändern. Allerdings hat sich nach meinem Eindruck in der Wissenschaft eine Sprachverwirrung ergeben, die bis zu impliziten Kategorienfehlern führt. Was ist mit Zustand gemeint, und wie lässt sich der Begriff des quantenmechanischen Zustands verbinden mit Hegels Unterscheidung in das Substrat und seine Zustände? Der Ausdruck »Zustand« wird auf mehreren Abstraktionsstufen gebraucht:

(a) Niveaus. Die Quantenmechanik bezeichnet die voneinander unabhängigen Eigenschaften eines Objekts (seine Messgrößen) sowohl als Quantenzahlen wie auch als Dimensionen (Achsen), so z.B. Ort, Impuls, Spin, Leptonenzahl. Innerhalb einer Dimension sind nur bestimmte Werte möglich, die bisweilen als Niveaus oder Zustände bezeichnet werden.

(b) Vektor-Zustände. Statt von Dingen wird von messbaren Objekten gesprochen. Die Gesamtheit der Messungen in allen Dimensionen (Quantenzahlen) gilt als der Zustand des Objekts, in dem es sich zum Zeitpunkt der Messung befindet. Die Gesamtheit wird als Vektor (Liste aller gemessenen Merkmale) dargestellt.

(c) Systemzustände. Es gibt übergreifende Systemzustände (vergleichbar den Aggregat-Zuständen und den von Hegel gemeinten Zuständen), bei denen sich das Verhalten der messbaren Objekte ändert und ihre Übergangswahrscheinlichkeiten ändern.

(a) Niveaus

Die Quantenmechanik bezeichnet die von ihr an ihren Objekten beobachteten und beschriebenen, voneinander unabhängigen Eigenschaften als Dimensionen, Messgrößen oder als Quantenzahlen. Innerhalb jeder Dimension (Quantenzahl) sind experimentell nur bestimmte Mess-Ergebnisse nachgewiesen worden, was mit dem Ausdruck ‘Quantenzahl’ im Unterschied zu einer Dimension hervorgehoben werden soll, deren Werte sich kontinuierlich ändern können. Die einzelnen diskreten Werte werden als Niveaus und manchmal auch als Zustände bezeichnet. Die Physiker suchen daher nach Modellen, mit denen erklärt werden kann, warum nur diese Ergebnisse auftreten, d.h. innerhalb des Modells möglich sind. Das klassische Beispiel sind die Elektronenbahnen im Bohrschen Atommodell. In diesem Modell kann sich ein Elektron nur auf bestimmten Bahnen bewegen. Wie der Sprung von einer Bahn zu einer anderen erfolgt, kann in diesem Modell nicht beschrieben werden. Die unterschiedlichen Bahnen (Niveaus, Zustände) verhalten sich mathematisch zueinander wie der Grundton und die Obertöne in der Musik. Für jedes Elektron kann indirekt gemessen werden, auf welcher Bahn es sich befindet, da beim Sprung von einer Bahn auf eine andere entweder Licht ausgestrahlt oder absorbiert wird.

Figur 6: Das Bohrsche Atommodell des Wasserstoffatoms

»Dem Elektron steht von allen klassisch möglichen Bahnen nur eine kleine Auswahl zur Verfügung. Auf diesen Bahnen behält das Elektron seine Energie, denn es erzeugt keine elektromagnetischen Wellen. Dies sind die stationären Zustände des Atoms« Wikipedia. ›n = 1‹ beschreibt den Grundzustand, ›n = 2‹ etc. die höheren Zustände (die Obertöne). Beim Sprung von einer Bahn auf eine andere (hier mit dem blauen Pfeil gezeichnet) wird eine Energiedifferenz frei oder absorbiert, die als Licht erscheint (dargestellt durch die rote Wellenlinie) und wahrgenommen werden kann.

Urheber: Von JabberWok, CC BY-SA 3.0, Link

Auch wenn das Atommodell von Bohr aufgegeben wurde, hat sich diese Methode der Modell-Bildung durchgesetzt. Wenn experimentell nur eine bestimmte Folge von Messwerten nachgewiesen werden kann, wird eine mathematische Funktion gesucht, die Werte liefert, die wie ein Grundton und seine Obertöne angeordnet sind (mathematisch handelt es sich um eine Fourier-Analyse). Diese Funktionen sind die kleinste Einheit des Hilbert-Raums, mit dem die Quantenmechanik dargestellt wird. Der Hilbert-Raum setzt sich daher aus Funktionen statt aus Punkten zusammen.

(b) Zustands-Vektoren |φ⟩

Jedes Teilchen wird beschrieben durch die voneinander unabhängigen Eigenschaften, die an ihm gemessen werden können. In der Messtheorie werden diese Eigenschaften als Messgrößen, in der Quantenmechanik als Quantenzahlen bezeichnet. Der Zustands-Vektor eines Teilchens ist die Liste dieser Eigenschaften. Sprachlich wird bisweilen nicht genau unterschieden zwischen (1) der Liste der Eigenschaften, (2) der Liste von Messwerten eines einzelnen gemessenen Objekts und (3) der Liste von Durchschnittswerten der Messungen eines Ensembles von messbaren Objekten.

(1) Systematisch ist auszugehen von der Liste der Eigenschaften. Das klassische Beispiel ist die Beschreibung des Elektronenzustands durch vier Quantenzahlen. An einem Elektron können mithilfe der heute verfügbaren Messmethoden nur vier voneinander unabhängige Eigenschaften gemessen werden. Sie werden als seine Quantenzahlen bezeichnet. Die Liste der Eigenschaften des Elektrons sieht daher so aus:

Liste der Eigenschaften des Elektrons (Elektronenzustand mit 4 Quantenzahlen)

1) die Schale n = 1,2,3, ..., auf der sich das Elektron befindet (Hauptquantenzahl)

2) das Orbital  = 1,2,3,..., n−1 innerhalb der Schale n (Nebenquantenzahl)

= 1,2,3,..., n−1 innerhalb der Schale n (Nebenquantenzahl)

3) die z-Komponente des Drehimpulses m = −

= − , −

, − +1, ..., 0, ...,

+1, ..., 0, ...,  −1,

−1,  (magnetische Quantenzahl)

(magnetische Quantenzahl)

4) der Spin mS = +½, −½

Der Zustandsraum des Elektrons wird durch die vier voneinander unabhängigen Achsen n,  , m

, m , mS (Schale, Orbital, Drehimpuls, Spin) beschrieben. Jede Kombination von Schale, Orbital, Drehimpuls, Spin ergibt einen theoretisch möglichen Zustand des Elektrons. Warum es gerade diese vier Achsen gibt und warum sie voneinander unabhängig sind, wird in der Quantenmechanik nicht erklärt, sondern als experimentelles Ergebnis der Messprozesse verstanden.