Walter Tydecks

Dialektische Theorie des Satzes

– Interpretation und Weiterführung der Prädikationstheorie von Peter Ruben

Inhaltsverzeichnis

Einleitung – Das Projekt »Hegel mit Frege« von Peter Ruben

Begriff des Satzes (Sinnproduktion)

Ur-Teilung des Satzes (Terminusbildung)

Sätze als Relation von Subjekt und Prädikat

Reduzierte Sätze mit Null-Elementen

Erste und Zweite Substanz

Schließende Sätze (Namensbildung, Wertung)

Namen und Entitäten

Namen als terminus medius vom Einzelnen zum Allgemeinen

Der Begriff des Schlusses und der Schluss des Begriffs

Das Wahrheitsmaß in der Gesamtheit der Sätze

Dialektische Triade der Urteile des Begriffs

Wahrheitsoperation von Sätzen

Wahrheits-Transformationen

Vom Formalismus des Schließens zur Objektivität

E · A = B und die Grundformel der messenden Wissenschaft

Das kartesische Produkt voneinander unabhängiger Dimensionen

Zeitdimension

Skalarprodukt

Anhang 1: Name und Referenzmenge in der Mathematik

Anhang 2: Faserbündel in der Physik

Anhang 3: Prinzipien der Logik nach Wolff

Version 29.7.2015

Einleitung – Das Projekt »Hegel mit Frege« von Peter Ruben

Peter Ruben (* 1933) war zu DDR-Zeiten wissenschaftlicher Mitarbeiter und Oberassistent an der Humboldt-Universität und Arbeitsleiter am Zentralinstitut für Philosophie der Akademie der Wissenschaften der DDR. In dieser Zeit verfolgte er das von seinen Gegnern so genannte Projekt »Hegel mit Frege«, bis er seit 1981 nicht mehr lehren und öffentlich auftreten und nur noch eingeschränkt publizieren durfte. Seine Arbeiten sind heute nur noch in Fachzirkeln bekannt. Ich verdanke den Hinweis auf Bedeutung und Aktualität seines Werks Bernd Seestaedt und Werner Surek, die an Vorarbeiten des folgenden Beitrags beteiligt waren. Wichtig sind mir vor allem drei Themen:

(a) Rubens Prädikationstheorie kann helfen, auf einem neuartigen Weg eine Lösung für die Grundlagenkrise der Mathematik zu finden. Die Ergebnisse der auf Frege zurückgehenden mathematischen Logik werden zwar herangezogen und genutzt, aber sie werden im Kontext der Satzbildung und letztlich der allgemeinen Arbeit gesehen, aus der heraus die Satzbildung zu verstehen ist. Die verschiedenen symbolischen Zeichen und Abstraktionsebenen für Gegenstände, ihre Eigenschaften, Beziehungen, Operationen und Referenzmengen gelten nicht mehr als beliebig, gleichwertig und austauschbar, sondern bekommen durch ihre jeweilige Stellung im Satz ihren genauen Ort und ihre jeweils eigene Sphäre. Darüber können die in der Philosophie der Mathematik aufgetretenen Paradoxien, Unbestimmtheiten und Kategorien- und Satzfehler entwirrt und geordnet werden.

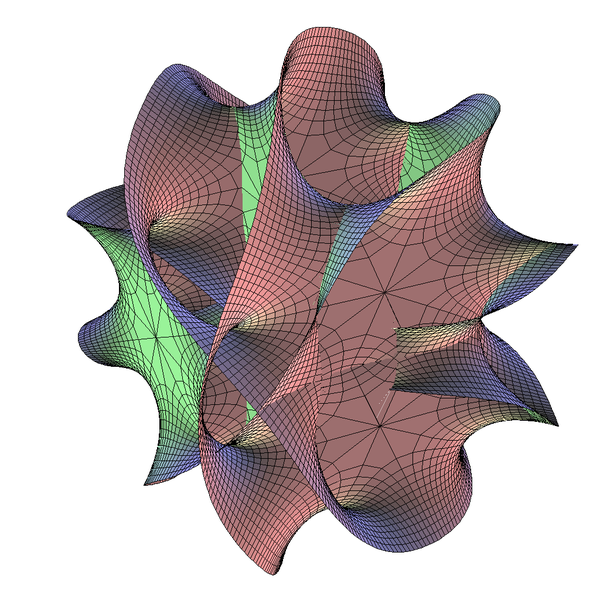

(b) Die Prädikationstheorie öffnet zugleich einen Weg, die Grundlagen der modernen Physik besser zu verstehen. Mit der Theorie des Satzes lassen sich die Logik der Messverfahren, der Beobachtungsprotokolle und der darauf aufbauenden neuen geometrischen Methoden der Physik einheitlich und durchgehend darstellen (Hilbert-Räume, Differentialgeometrie). Die Aufteilung des Satzes in Subjekt und Prädikat führt über ihre Deutung als Gegenstand und Eigenschaft zum mathematischen Ansatz der Faserbündel, mit denen heute physikalische Erkenntnisse beschrieben werden. Im Faserbündel entsprechen die Basis dem Subjekt der Satztheorie und die Fasern den Prädikaten.

(c) Schließlich liefert die Prädikationstheorie ein besseres Verständnis der Sprache und ihrer Wahrheit. Sie versteht die Namensbildung (Wertung) als das vermittelnde Element für den Schluss vom Einzelnen zum Allgemeinen. In der Namensbildung und der mit ihr gefundenen Anziehung und Verwandtschaft von Namen äußert sich die Produktivität des sprachbegabten Menschen. Für Hegel gilt sie als Medium des Geistigen, in der Tradition der Aufklärung und mit Marx als Werkzeug, das den Menschen vom Tier unterscheidet.

Ausgangspunkt ist die von Ruben formulierte dialektische Triade der Prädikation. Sie ist bewusst formal gehalten, um eine innere Verwandtschaft zwischen Hegel und Frege erkennen und aufzeigen zu können. Die Hegelsche Dialektik von Position, Negation und Negation der Negation wird übersetzt in die Grundbegriffe der Theorie des Satzes.

»Die Schritte dieser Triade sind:

(a) Position: S/P, Satzbildung;

(b) Negation: SP und PS mit !S/P, Terminusbildung;

(c) Negation der Negation: G = SP, und E = PS; Wertung.«

(P, S. 25, Indexierung dem üblichen Schreibgebrauch angepasst)

In dieser formalisierten Schreibweise sind zu lesen:

S/P als der elementare Satz ›S ist p‹,

SP als die Gesamtheit aller Subjekte S, für die das Prädikat P gilt,

PS als die Gesamtheit aller Prädikate P eines Subjekts S,

!S/P als das Urteil, dass der Satz ›S ist p‹ wahr ist,

G als Name für die Gesamtheit SP (G ist eine Abkürzung für ‘Gegenstand’),

E als Name für die Gesamtheit PS (E ist eine Abkürzung für ‘Eigenschaft’).

P wird groß geschrieben, wenn es um das Prädikat geht, und klein geschrieben, wenn es innerhalb des Satzes im Prädikativ steht. So wird z.B. gesagt ›die Rose ist rot‹ und nicht ›die Rose ist das Rote‹ oder ›(2 + 2 = 4) ist wahr‹ und nicht ›(2 + 2 = 4) ist die Wahrheit‹.

Zitate werden durch französische Anführungszeichen »Zitat« gekennzeichnet, Beispielsätze durch halbe Anführungszeichen ›Satz‹, Eigennamen mit Einfach-Anführungsstrichen ‘Eigenname’ und sinngleiche Namen mit Zweifach-Anführungsstrichen “Name”. Abweichend von Ruben werden für Gesamtheiten Großbuchstaben mit Doppelstrich (Mathematical Double Struck Capital) genutzt, um die formale Nähe zu Zahlklassen wie ℕ oder ℝ zu betonen. Daher wird für die Gesamtheit der Prädikate eines Subjekts ℙS statt PS geschrieben, und für die Gesamtheit der Subjekte, die in einem Prädikat P übereinstimmen,  P statt SP. Ruben wählt für die Gesamtheit der Sätze bzw. der Subjekte kontextbezogen jeweils den Fraktur-Großbuchstaben

P statt SP. Ruben wählt für die Gesamtheit der Sätze bzw. der Subjekte kontextbezogen jeweils den Fraktur-Großbuchstaben  und für die Gesamtheit der Prädikate

und für die Gesamtheit der Prädikate  , siehe P, S. 11, 23.) Hier steht dagegen

, siehe P, S. 11, 23.) Hier steht dagegen  für die Gesamtheit der Subjekte, ℙ für die Gesamtheit der Prädikate und

für die Gesamtheit der Subjekte, ℙ für die Gesamtheit der Prädikate und  für die Gesamtheit der Sätze (Aussagen).

für die Gesamtheit der Sätze (Aussagen).

Satzbildung, Sinnproduktion (Begriff des Satzes, der elementare Satz)

(1) S ist p

Dieser scheinbar einfache und elementare Satz steckt voller Tücken und ist im Laufe der Philosophiegeschichte sehr kontrovers interpretiert worden. Ruben hat die wichtigsten Etappen dargestellt. Zum Verständnis seiner eigenen Prädikationstheorie möchte ich folgende Punkte hervorheben und weiter ausführen:

(a) Grammatik und analytische Philosophie. Der Satz ›S ist p‹ zeigt einen Perspektivwechsel, was mit einem Prädikat gemeint ist. Die Grammatik geht nicht von Sätzen wie ›S ist p‹ aus, sondern von Sätzen wie ›S macht etwas‹, den S-P-O-Sätzen: Sie unterscheidet Subjekt (S), Prädikat (P) und Objekt (O), wobei hier das Prädikat noch nicht für ein Merkmal, sondern für die Tätigkeit steht. In einem Satz wie ›der Gärtner pflanzt einen Baum‹ ist der ‘Gärtner’ das Subjekt, das etwas tut. Das, was er tut, ist das Prädikat (das Verb), in diesem Beispiel ‘pflanzt’ der Gärtner einen Baum. Und das, woran er etwas macht, ist das Objekt (in diesem Beispiel ‘der Baum’). Als Prädikat wird von der Grammatik das Verb verstanden, das Tätigkeitswort.

Auf den ersten Blick betrachtet die analytische Philosophie einfach den Sonderfall, wenn als Prädikat das Verb ‘ist’ eingesetzt wird, ›S ist p‹, z.B. ›Julia ist eine Studentin‹. Hier steht wieder an der ersten Stelle das Subjekt, doch gilt als Prädikat nicht mehr dasjenige, was dies Subjekt tut, sondern die Eigenschaft, die ihm mit diesem Satz zugeschrieben oder an ihm erkannt wird. In diesem Beispiel ist ‘Julia’ das Subjekt und ‘Studentin’ das Prädikat. Es ist nicht mehr das Subjekt, das handelt (in diesem Beispiel ‘Julia’), sondern derjenige, der erkennt, dass Julia eine Studentin ist. Es muss einen Vorgang gegeben haben, wodurch sie eine Studentin geworden ist. Ein solcher Satz könnte lauten ›Julia immatrikuliert sich an der Hochschule‹, wenn sie sich erfolgreich an der Hochschule einschreibt und dadurch zu einer Studentin wird.

Anders als die Grammatik bezeichnet die analytische Philosophie nicht das Verb eines Satzes (in diesem Beispiel ‘ist’) als Prädikat, sondern das Merkmal (‘Studentin’). Das Verb ‘ist’ wird stattdessen als Kopula bezeichnet, mit der Subjekt und Prädikat verbunden werden. Mit dieser Umdeutung verschiebt sich das Sprachverständnis grundlegend. Die Handlung liegt jetzt nicht mehr bei dem Subjekt, das etwas tut (Prädikat in der grammatischen Bedeutung, z.B. der Gärtner, der einen Baum pflanzt, oder Julia, die sich immatrikuliert), sondern beim Analytiker, der am Subjekt ein Merkmal feststellt (das Prädikat in der analytischen Bedeutung). Ausgangsfrage und Anfang der Philosophie ist nicht mehr die Bewegung (das Tun oder die Handlung, das Verb), sondern die Erkenntnis etwas Seienden (wie und was etwas ‘ist’).

Hegel nahm eine Sonderstellung ein. Zwar beginnt auch er seine Wissenschaft der Logik mit dem ‘Sein’, aber die Worte erhalten bei ihm eine spezifische Doppelbedeutung. Es kann sowohl gesagt werden, dass etwas der ‘Anfang’ ist, wie auch mit ‘Anfang’ die Bewegung des Anfangens gemeint sein kann. Ähnlich bedeuten ‘Bestimmung’, ‘Unterscheidung’, ‘Entgegensetzung’ und ‘Messung’ sowohl den Vorgang des Bestimmens, Unterscheidens, Entgegensetzens und Messens wie auch ihr jeweiliges Resultat. Eine ‘Messung’ ist sowohl der Vorgang des Messens wie die Messung (das Mess-Ergebnis), die am Ende abgelesen wird. In diesem Sinn bedeutet der Satz ›S ist p‹ sowohl den Zustand, das Sein, dass S die Eigenschaft P hat, als auch die Bewegung, die dazu geführt hat, dass S diese Eigenschaft erhalten hat und fortdauernd behält. Das wird vielleicht deutlicher, wenn dieser Satz als Zuweisung verstanden wird, mit der sowohl einem Subjekt S die Eigenschaft P zugewiesen als auch das Ergebnis dieser Zuweisung protokolliert und festgehalten wird. Mit Aristoteles kann gesagt werden, es gehört zur Natur von S, die Eigenschaft P zu haben. (Siehe hierzu Ruben 1975, S. 79-84 und P, S. 2f sowie Guzzoni, S. 36.)

In seiner Urteilslehre neigt Hegel allerdings zu einem traditionellen Verständnis, das der analytischen Philosophie nahekommt. Statt auf den Bedeutungswandel des Prädikats von einer Tätigkeit zu einem Merkmal einzugehen, hebt er am Urteil dessen Zeitlosigkeit hervor, die er als Allgemeinheit versteht. Ein Satz, in dem das Prädikat als Tätigkeit verstanden wird, bezieht sich ausdrücklich auf den Zeitverlauf oder den Zeitpunkt, an dem das Ereignis eintritt, von dem gesprochen wird. Ein Urteil zeichnet sich für Hegel dagegen dadurch aus, dass es eine Allgemeinheit trifft, die nicht an die Zeit gebunden ist.

"Die Urteile sind von den Sätzen unterschieden; die letzteren enthalten eine Bestimmung von den Subjekten, die nicht im Verhältnis der Allgemeinheit zu ihnen steht, – einen Zustand, eine einzelne Handlung und dergleichen; ›Cäsar ist zu Rom in dem und dem Jahre geboren, hat 10 Jahre in Gallien Krieg geführt, ist über den Rubikon gegangen‹ usf. sind Sätze, keine Urteile. Es ist ferner etwas ganz Leeres, zu sagen, daß dergleichen Sätze, z.B. ›ich habe heute nacht gut geschlafen‹ oder auch ›Präsentiert das Gewehr!‹, in die Form eines Urteils gebracht werden können. Nur dann würde ein Satz [wie] ›es fährt ein Wagen vorüber‹ ein und zwar subjektives Urteil sein, wenn es zweifelhaft sein könnte, ob das vorüber sich Bewegende ein Wagen sei oder ob der Gegenstand sich bewege und nicht vielmehr der Standpunkt, von dem wir ihn beobachten; wo das Interesse also darauf geht, für [eine] noch nicht gehörig bestimmte Vorstellung die Bestimmung zu finden." (Enz. § 167, HW 8.319)

(b) Sinneinheit, Satzeinheit. Mit dem Bedeutungswandel des Prädikats von der Grammatik zur analytischen Philosophie geht das ursprüngliche Verständnis der Sinneinheit eines Satzes verloren. Solange entsprechend der Grammatik der Schwerpunkt auf dem Tun lag, das mit einem Satz beschrieben wird, war die Sinneinheit durch die Einheit und den Zusammenhang des Tuns gegeben, durch das eine Änderung begonnen, durchgeführt und abgeschlossen wird. Wenn gesagt wird ›der Gärtner pflanzt einen Baum‹, ist die Tätigkeit des Pflanzens die mit diesem Satz angesprochene Sinneinheit. Eine solche Sinneinheit kann auch noch in Sätzen wie ›Julia ist eine Studentin‹ erkannt werden, wenn diese Sätze als Zuweisung verstanden werden. Die Zuweisung kann sowohl in einer Gründung wie in einer Erkenntnis bestehen. In diesem Beispiel ist der Vorgang der Immatrikulation ein Gründungsakt (ein Tun), durch den Julia eine Studentin wird. Im Ergebnis wird nach der Einschreibung gesagt: ›Julia ist eine Studentin‹. Oder es erkennt später jemand, dass Julia eine Studentin ist, weil ihr Studentenausweis gültig ist und sie aktiv am Studium teilnimmt.

Was mit Sinneinheit gemeint ist, wird sich deutlicher zeigen, wenn die Einheit des Satzes aufgebrochen und der Satz in Subjekt und Prädikat geteilt wird (Ur-Teilung des Satzes) und schließlich in einer Negation der Teilung die Einheit mit der Namensbildung wieder hergestellt werden muß.

(c) Sinngleiche Sätze. Ausgehend von der Sinneinheit des Satzes kann eingesehen werden, was mit sinngleichen Sätzen gemeint ist. Sinngleiche Sätze stimmen in ihrer jeweiligen Sinneinheit miteinander überein. Ruben übernimmt von Frege die Unterscheidung in Sinn und Bedeutung von Eigennamen und überträgt sie auf Sätze. Freges Standardbeispiel für Eigennamen sind “Morgenstern” und “Abendstern”. Sie haben jeweils einen eigenen Sinn (der Morgenstern wird als letzter sichtbarer Stern am Morgenhimmel gesehen, der Abendstern als erster aufgehender Stern am Abendhimmel), aber die gleiche Bedeutung: Es handelt sich in beiden Fällen um den gleichen Planeten, der als ‘Venus’ bezeichnet wird. (Anmerkung 1: Es wären auch weitere Eigennamen möglich. Jemand mag die Venus als “Unglücksstern” bezeichnen, wenn er bei ihrem Auftreten häufig persönliches Unglück erlebt hat, ein anderer als “Liebesstern”, wenn er die Venus mit ihrer Verbindung von Tag und Nacht als Zeichen der Liebe sieht. So kann jeder der Venus einen eigenen Sinn verleihen, aber immer hat sie für Frege die gleiche Bedeutung: Der Planet mit dem Namen ‘Venus’). (Anmerkung 2: Warum mit ‘Venus’ aus der Vielzahl der Eigennamen ein bestimmter Eigenname als Bezeichnung der Bedeutung hervorgehoben wird, um die Bedeutung vom Sinn zu unterscheiden, ist eine vorgreifende Frage, die im Abschnitt über die Namensbildung weitergeführt wird. Mit diesem besonderen Eigennamen wird die Einheit wieder hergestellt, die in der Vielzahl der verschiedenen Eigennamen verloren zu gehen drohte.)

Das kann in ähnlicher Weise auf Sätze übertragen werden. Verschiedene Menschen können das gleiche meinen, aber mit jeweils eigenen Worten in unterschiedlichen Sätzen ausdrücken. Wer merkt, dass er oder jemand anders nicht verstanden wird, kann versuchen, das gleiche mit anderen Worten zu sagen. Daher will Ruben unter den Sätzen in ähnlicher Weise sinngleiche Sätze zusammenfassen wie Frege bedeutungsgleiche Eigennamen zusammengefasst hat.

»Wer Sätze bildet, vollzieht Sinnproduktion. Wer verschiedene Sätze hat, kann demzufolge den Sinnvergleich ausführen. Das Verstehen eines Satzes ist nichts anderes als die Feststellung seines Sinns. Man gibt den Sinn eines Satzes wieder, indem man ihn durch einen sinngleichen Satz ersetzt.« (P, S. 17)

(d) Die Gesamtheit der Sätze. Die Betrachtung sinngleicher Sätze legt nahe, alle einzelnen Sätze ›S ist p‹ als Elemente einer Gesamtheit von Sätzen anzusehen, die mit dem Symbol  bezeichnet sei. (Hier wird der Buchstabe A für ‘Aussage’ verwendet und nicht S für ‘Satz’, um ihn unterscheiden zu können von den Gesamtheiten aller Subjekte

bezeichnet sei. (Hier wird der Buchstabe A für ‘Aussage’ verwendet und nicht S für ‘Satz’, um ihn unterscheiden zu können von den Gesamtheiten aller Subjekte  und aller Prädikate ℙ.)

und aller Prädikate ℙ.)

(2) ›S ist p‹ ∈

lies: der Satz ›S ist p‹ ist Element der Gesamtheit aller Sätze

Die Zusammenfassung sinngleicher Sätze kann als Äquivalenzrelation innerhalb der Gesamtheit aller Sätze verstanden werden. Alle sinngleichen Sätze sind in jeweils einer Äquivalenzklasse zusammengefasst, die zur Gesamtheit aller Sätze gehört. Die Sätze innerhalb der Äquivalenzklasse sinngleicher Sätze unterscheiden sich nur in ihrer Formulierung und können eindeutig ineinander übersetzt werden.

Mit Formeln dieser Art nähert sich die Prädikationstheorie bewusst den Symbolen und der Formalisierung der Mathematik. Ruben folgt in dieser Vorgehensweise Frege. Frege wollte die Methoden der Arithmetik auf eine »Formelsprache des reinen Denkens« erweitern (so der Untertitel seiner Begriffsschrift), und es wird zu bestimmen sein, wie weit Ruben hier mit Frege mitgeht und an welchem Punkt sich ihre Wege trennen. Frege betrachtet eine Gesamtheit aller »Inhalte« oder genauer aller »beurteilbaren Inhalte« (Frege, Begriffsschrift, § 2, S. 2). Was Frege mit beurteilbaren Inhalten (oder oft auch einfacher mit den Inhalten) von Sätzen meint, entspricht den Äquivalenzklassen sinngleicher Sätze bei Ruben. Eine Äquivalenzklasse sinngleicher Sätze umfasst alle Sätze, die den gleichen Inhalt haben. Diesen Inhalt bezeichnet Frege als beurteilbaren Inhalt. (Auch hier gilt wie bei der Unterscheidung von Sinn und Bedeutung von Eigennamen, dass aus der Vielfalt von Sätzen, die den gleichen Inhalt meinen und sich in einer gemeinsamen Äquivalenzklasse befinden, ein bestimmter Satz aus dieser Äquivalenzklasse ausgewählt wird, der sowohl Element wie Name der Äquivalenzklasse ist. Der beurteilbare Inhalt ist sowohl ein bestimmter Satz in der jeweiligen Äquivalenzklasse aller sinngleichen Sätze wie auch übergreifend der Name dieser Äquivalenzklasse. Wie eine solche Namensbildung möglich ist, wird später näher ausgeführt.)

Eine solche Aufteilung in Äquivalenzklassen beurteilbarer Inhalte ist notwendig, wenn Frege im Weiteren logische Operationen erkennen will, die sich auf die formale Struktur von Sätzen beziehen unabhängig davon, wie die Sätze jeweils formuliert sind. Frege will mit ihnen die »Täuschungen« vermeiden, die im gewöhnlichen Sprachgebrauch oder bei sophistischen Spitzfindigkeiten auftreten können (Frege, Begriffsschrift, S. VIf). Ein Sophist gibt vor, für etwas nur eine andere Formulierung zu gebrauchen, und verändert dabei unter der Hand den Inhalt der Aussage. Frege unterscheidet daher konsequent zwischen Übersetzungen, mit denen der gleiche Inhalt mal so und mal anders ausgedrückt wird, und Operationen von Inhalten, mit denen sachliche Zusammenhänge zwischen den Inhalten beschrieben werden, unabhängig von der jeweiligen Formulierung. Wenn zum Beispiel zwischen den beiden Aussagen ›der Mond schiebt sich vor die Sonne‹ und ›die Sonnenscheibe ist nicht vollständig zu sehen‹ ein kausaler Zusammenhang besteht – ›weil der Mond sich vor die Sonne schiebt, ist sie nur noch teilweise zu sehen‹ –, soll die Kausalität ausschließlich in den Inhalten der beiden Sätze und nicht in der Art ihrer Formulierung begründet sein. Die Kausalität gilt genauso, wenn gesagt wird ›weil der Mond die direkte Verbindungslinie des menschlichen Auges und der Sonne kreuzt, sieht die Sonne wie angeknabbert aus‹.

Allerdings hat Frege später diese Bildung von Äquivalenzklassen von Sätzen gleichen Sinns oder gleichen Inhalts aufgegeben. Er unterscheidet in seinem Vortrag Funktion und Begriff von 1891 nur noch Sinn und Bedeutung eines Satzes und spricht nicht mehr von beurteilbaren Inhalten, die vom Sinn unterschieden werden. Er nimmt jedoch in diesem Vortrag auf seine frühere Schrift nicht Bezug, aber er scheint zu diesem Zeitpunkt jeden Satz mit einem eigenen Sinn verbunden zu sehen und fragt nur noch, ob ein Satz »Bedeutung« hat oder nicht, d.h. ob er wahr ist oder nicht. Diese scheinbar abwegige Position kann so verstanden werden, dass jetzt für ihn jede Formulierung, die von einer anderen Formulierung abweicht, dennoch ihren eigenen Sinn hat, selbst wenn sie sich auf den gleichen Inhalt bezieht. Auch wenn es um den gleichen Inhalt geht, betont jede Formulierung einen bestimmten Aspekt oder eine bestimmte Sicht, die sich von anderen Aspekten und Sichten unterscheidet. Daher kann und muss für jeden Satz gefragt werden, ob er wahr oder falsch ist (was Frege jetzt als ihre Bedeutung bezeichnet). – Es besteht die Gefahr eines Missverständnisses, da Frege den Begriff »Bedeutung« sowohl bei Eigennamen wie bei Sätzen gebraucht. Bei Eigennamen steht die Bedeutung dem Sinn gegenüber, bei Sätzen meint Frege mit Bedeutung die Wahrheitsfunktion, ob ein Satz wahr ist oder nicht. Er gebraucht hier den Ausdruck »Bedeutung« gemäß dem üblichen Sprachverständnis: Ein Satz hat nur dann Bedeutung, wenn er wahr ist. Andernfalls ist er wertlos.

(e) Sinn und Gebrauchswert. Mit dem Hinweis auf die Sinnproduktion legt Ruben nahe, an die Gebrauchswertproduktion zu denken. Er wird im Weiteren der Sinnproduktion die Wertung gegenüberstellen, die dem Tauschwertcharakter der Ware entspricht. Der Satz ›S ist p‹ hat daher für ihn nicht nur wie für Hegel die beiden genannten Bedeutungen von Sein und Bewegung (›S ist p‹ beschreibt die Bewegung, durch die S das Merkmal P bekommt, wie auch das Resultat, dass S die Eigenschaft P hat), sondern der Satz geht aus einer Bewegung (einer Praxis) hervor und bezieht sich auf sie. Jeder Satz ist nur zu verstehen aus dem Kontext, in dem er formuliert wurde, aus den Fragen, auf die er eine Antwort geben soll und den Lösungen, zu denen er beiträgt. Ruben führt damit den Gedanken von Frege weiter: Hatte Frege gesagt, dass ein Satz nur Bedeutung hat, wenn er wahr ist, so sagt Ruben, dass ein Satz nur Bedeutung hat, wenn es einen Handlungskontext gibt, innerhalb dessen er nicht nur wahr ist, sondern dazu beiträgt, die jeweilige Aufgabe zu lösen. Ein Satz hat nur Bedeutung, wenn er in einem ganz elementaren Sinn »gebraucht« wird, um eine Lösung zu finden und sich untereinander zu verständigen. Ruben kommt damit in die Nähe von Wittgenstein und dessen pragmatischem Sprachverständnis. Jeder Satz ist nur zu verstehen innerhalb eines »Sprachspiels«. Der Gebrauchswert eines Satzes kann daran gemessen werden, ob er seinen Sinn (seine Aufgabe) erfüllt, oder anders gesagt: ob und wie er gebraucht wird. Oder nochmals anders formuliert, im Sinne von Ockhams Rasiermesser: Sätze, die nicht gebraucht werden, sollten nicht gebraucht werden. Alles, was überflüssig ist zu sagen, braucht nicht gesagt zu werden.

Terminusbildung (Ur-Teilung des Satzes in zwei reduzierte Sätze)

Heutzutage ist es schwierig, die Terminusbildung als eine Ur-Teilung des Satzes zu verstehen, da wir uns völlig daran gewöhnt haben, Sätze als äußere Verknüpfung von Subjekt und Prädikat zu sehen und nicht als Sinneinheit, die der Terminusbildung vorausgeht. Nur in der Pädagogik taucht bisweilen die Frage auf, ob im ersten Schuljahr mit ganzen Sätzen oder mit einzelnen Worten zu beginnen ist. Fällt es Schülern leichter, zuerst ganze Sätze wie ›die Rose ist rot‹ zu verstehen, oder beginnen sie mit Worten wie ‘Rose’ und ‘rot’, um sie dann zu verknüpfen? Weiß ein Kind zuerst, was eine Rose ist und was die Farbe Rot bedeutet und entdeckt dann, dass die vorliegende Rose rot ist, oder hat es zuerst den ganzheitlichen Sinneseindruck einer roten Rose und erkennt dann, dass in dieser Wahrnehmung die Farbe Rot ein Merkmal der Pflanze Rose ist? Gelangt es zur Einsicht, dass zwar die Rose ihre Farbe ändern kann (zum Beispiel beim Aufblühen oder Verwelken), aber sich eine Eigenschaft wie die Farbe Rot für sich nie ändert (es bleibt immer gleich, was mit ‘rot’ gemeint ist, unabhängig davon, ob es eine Rose oder das Haltesignal der Ampel oder sonst etwas ist).

In diesem Kapitel soll gezeigt werden, wie die analytische und die dialektische Philosophie die Terminusbildung verstehen: Beide gehen davon aus, den Satz ›S ist p‹ in Subjekt und Prädikat aufzubrechen. Während die dialektische Philosophie Subjekt und Prädikat als Momente des Satzes versteht, die nur in der Satzeinheit zu verstehen sind und erst in einer nachträglichen, äußerlichen Reflexion voneinander getrennt und abstrakt aufeinander bezogen werden, die wiederum durch eine eine nachfolgende Negation der Ur-Teilung zu negieren ist, um die Einheit neu herzustellen, sieht die analytische Philosophie Subjekt und Prädikat als gleichwertige und austauschbare Termini, die durch Sätze frei miteinander verknüpft werden können. Es soll gezeigt werden, dass die analytische Philosophie dadurch in zwei Kategorienfehler gerät, die sich innerhalb der analytischen Philosophie als unlösbare Paradoxien zeigen:

- Die analytische Philosophie lässt Sätze zu, die als Subjekt oder als Prädikat ein Null-Element enthalten.

- Die analytische Philosophie hält erste und zweite Substanz (Träger und Merkmale) für austauschbar.

– Sätze als Relation von Subjekt und Prädikat

Ruben kann sich bei seiner Darstellung der Ur-Teilung, dem zweiten Schritt seiner dialektischen Triade, zunächst wiederum auf Frege berufen. Es ist ihm wichtig, den von Frege eingeschlagenen Weg der Formalisierung durchzuhalten und auf diesem Weg möglichst genau den Punkt zu treffen, an dem sich analytisches und dialektisches Denken voneinander trennen.

Frege übertrug in seinem Vortrag Funktion und Begriff den Funktionsbegriff von der Mathematik auf Behauptungssätze. So wie die Mathematik mit Funktionen nach dem Typ ›y = f(x)‹ jedem Wert x einen Wert y zuordnet, – zum Beispiel wird mit der Funktion ›f(x) = x2‹ jedem x das Quadrat x2 zugeordnet –, so verallgemeinerte Frege zum Beispiel den Satz ›Berlin ist die Hauptstadt des deutschen Reiches‹ in eine Funktion, die jedem Land x dessen Hauptstadt zuordnet, und bildet Ausdrücke wie ›die Hauptstadt des x‹ (Frege, Funktion und Begriff, S. 18).

Um Prädikationen formal beschreiben zu können, ist der Funktions-Begriff zur Relation zu erweitern. Eine Relation (x,y) beschreibt alle Elemente x und y, die durch eine bestimmte Beziehung (Relation) miteinander verbunden sind. Funktionen stellen einen Sonderfall von Relationen dar, bei denen jedem x genau ein einziges y zugeordnet wird (1:1-Beziehungen). In diesem Sinn ist das von Frege betrachtete Beispiel (Land, Hauptstadt) eine Funktion, da jedes Land nur eine Hauptstadt hat und jede Hauptstadt nur die Hauptstadt eines einzigen Landes sein kann. Dagegen ist (Land, Stadt) eine nicht-eindeutige (1:n)-Relation, da es in einem Land mehrere Städte geben kann und jede Stadt in genau einem Land liegt.

Der Relationsbegriff ist vermutlich aus der Beschreibung von Verwandtschaftsverhältnissen hervorgegangen. So ist (x, Mutter von x) eine (n:1)-Relation, da eine Mutter zwar mehrere Kinder, aber jedes Kind nur eine Mutter haben kann, während (x, Onkel von x) eine (m:n)-Relation ist, da jemand mehrere Onkel und ein Onkel mehrere Neffen haben kann. Das lässt sich beliebig erweitern auf Relationen wie (x, Verwandter n-ten Grades von x), mit denen Blutsverwandtschaften und daraus resultierende Pflichten, Rechte und Tabus beschrieben werden.

Ruben greift die Schreibweise der Relation auf, um die Mehrdeutigkeit der Prädikation formalisieren zu können und versteht die Prädikation als eine Relation (Subjekt, Prädikat), wobei sowohl einem Subjekt ein oder auch mehrere Prädikate zugeordnet werden können, wie auch ein Prädikat mehrere Träger haben kann. Daraus ergibt sich die Formalisierung. Wenn mit  die Menge der Subjekte und mit ℙ die Menge der Prädikate symbolisiert wird, kann jede Aussage (S,P) als eine Relation zwischen der Gesamtheit der Subjekte und der Gesamtheit der Prädikate verstanden werden:

die Menge der Subjekte und mit ℙ die Menge der Prädikate symbolisiert wird, kann jede Aussage (S,P) als eine Relation zwischen der Gesamtheit der Subjekte und der Gesamtheit der Prädikate verstanden werden:

(3) (S,P) ∈

ℙ

ℙ

lies: Eine Verbindung (Relation) eines Subjekts mit einem Prädikat ist Element aus dem Kreuzprodukt der beiden voneinander unabhängigen Achsen der Gesamtheit aller Subjekte und der Gesamtheit aller Prädikate.

Mathematisch erzeugen die beiden voneinander unabhängigen Gesamtheiten aller Subjekte und aller Prädikate eine zweidimensionale Fläche, die als die Gesamtheit aller Aussagen bezeichnet werden kann.

(4)  =

=

ℙ

ℙ

lies: die Gesamtheit  aller Sätze ›S ist p‹ ist eine Fläche, die von den beiden voneinander unabhängigen Achsen der Gesamtheiten der Subjekte und der Prädikate aufgespannt wird.

aller Sätze ›S ist p‹ ist eine Fläche, die von den beiden voneinander unabhängigen Achsen der Gesamtheiten der Subjekte und der Prädikate aufgespannt wird.

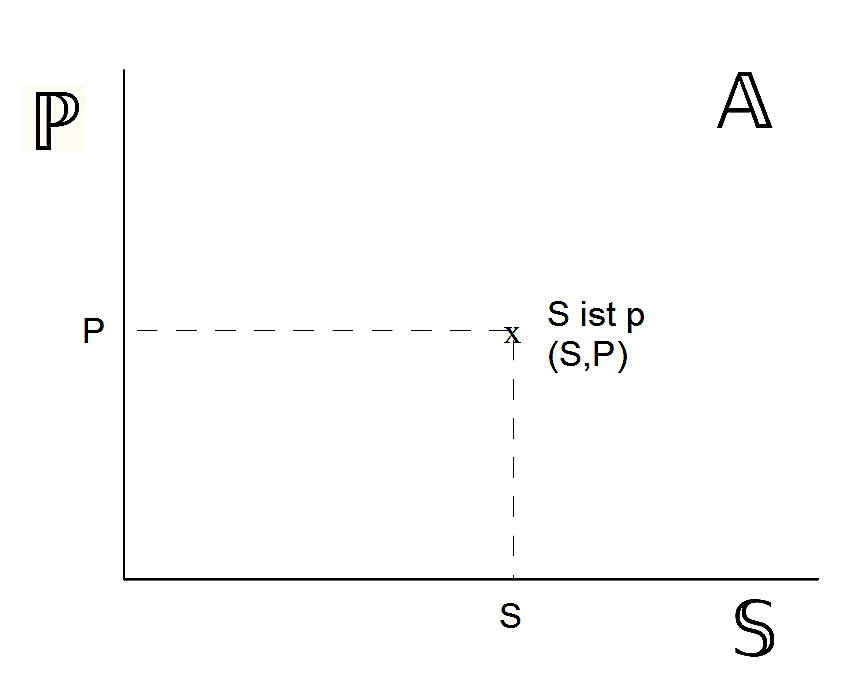

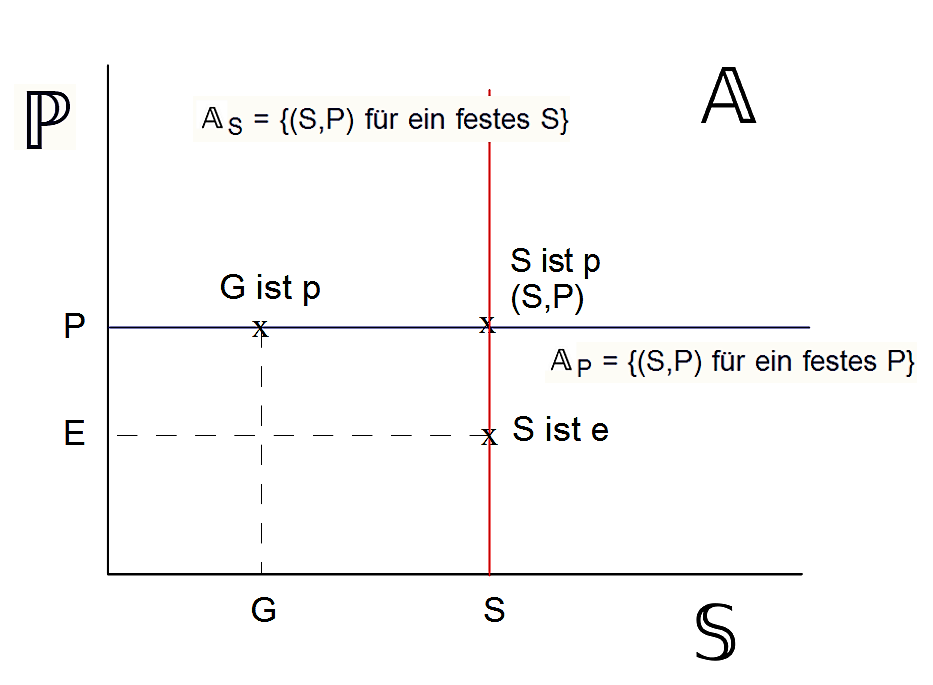

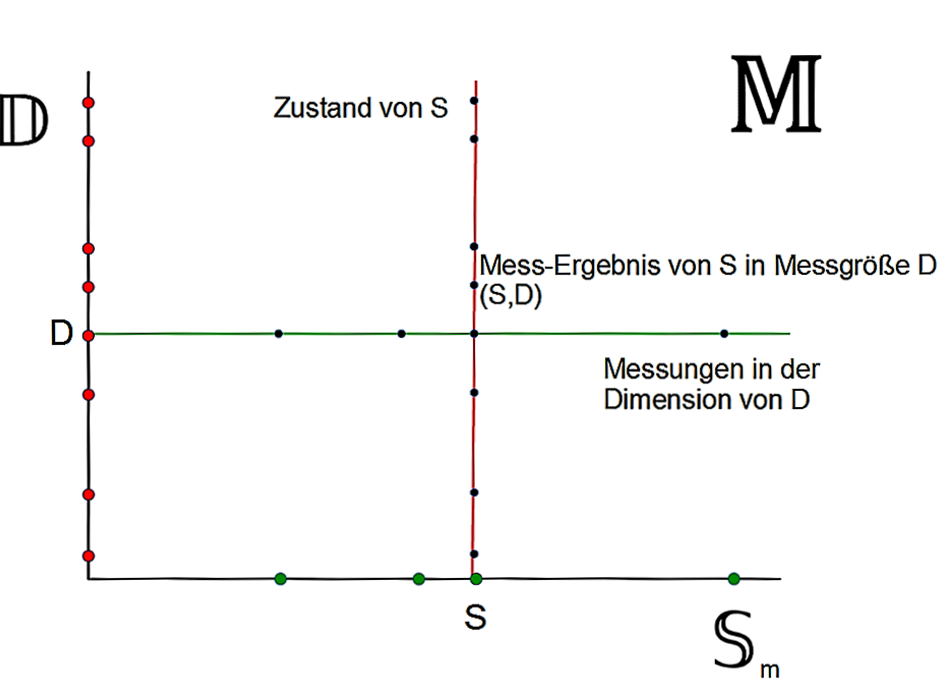

Wird jede Aussage ›S ist p‹ als ein Element der Gesamtheit  verstanden, dann kann sie gemäß (3) als eine Relation (S,P) dargestellt werden, die Element aus dem Kreuzprodukt

verstanden, dann kann sie gemäß (3) als eine Relation (S,P) dargestellt werden, die Element aus dem Kreuzprodukt

ℙ ist. Jeder Satz kann als ein Punkt (S,P) auf der Fläche aller Sätze veranschaulicht werden:

ℙ ist. Jeder Satz kann als ein Punkt (S,P) auf der Fläche aller Sätze veranschaulicht werden:

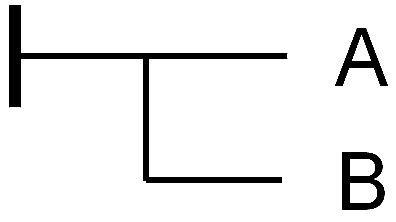

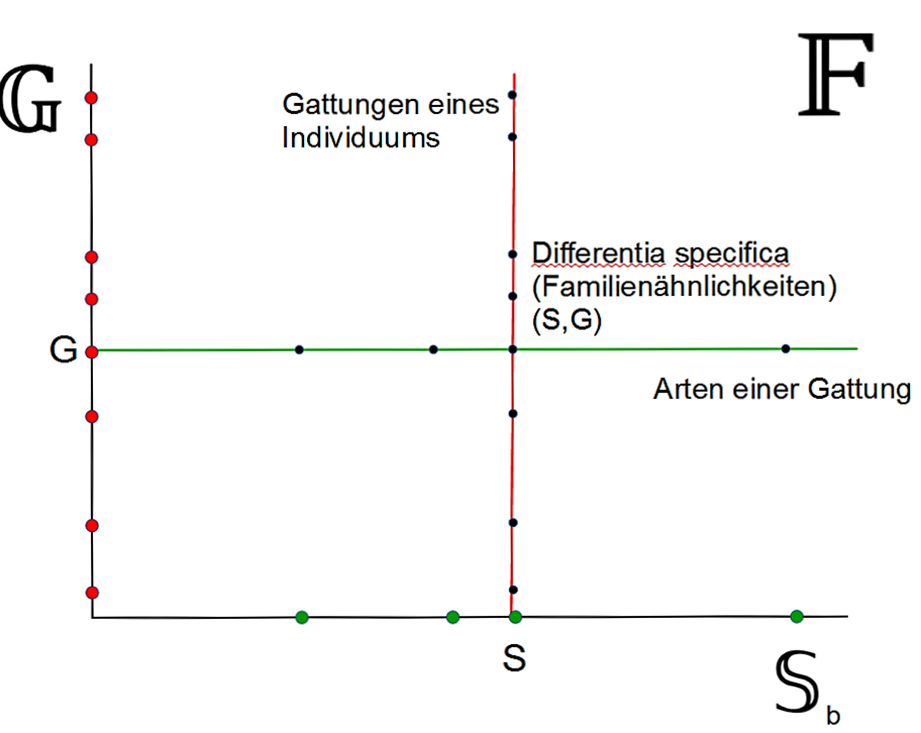

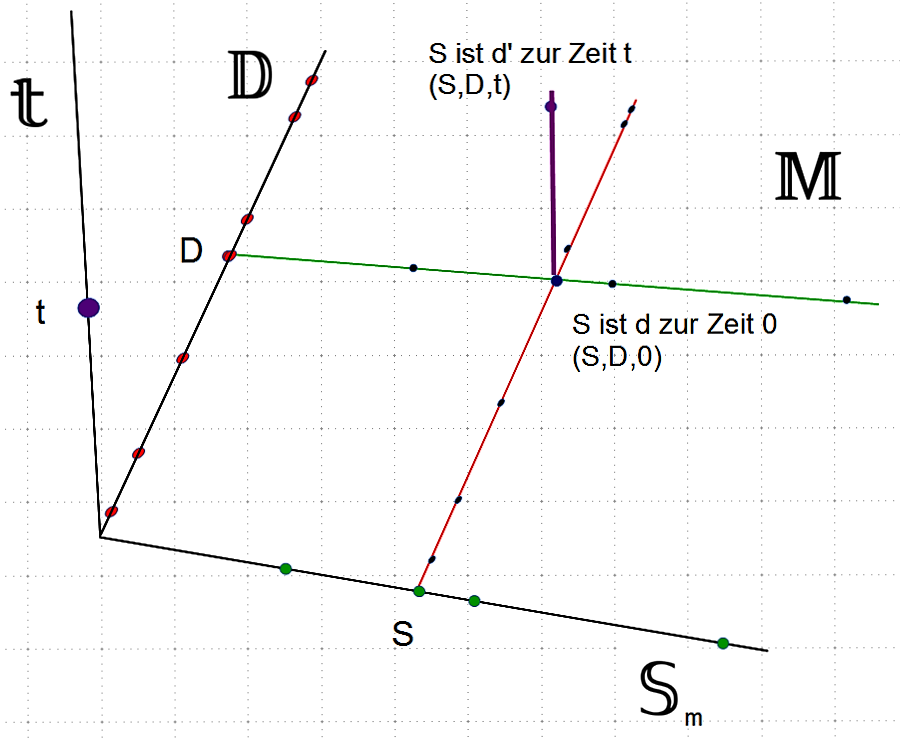

Figur 1: Satzbildung (Gesamtheit der Sätze  )

)

Jeder Satz ist die kleinste Einheit (ein Punkt) in der Gesamtheit aller Sätze  . Er wird jeweils durch zwei Koordinaten beschrieben (Subjekt, Prädikat), die auf der

. Er wird jeweils durch zwei Koordinaten beschrieben (Subjekt, Prädikat), die auf der  -Achse bzw. der ℙ-Achse liegen.

-Achse bzw. der ℙ-Achse liegen.

Diese Aufteilung kann mit Hölderlin und Hegel als Ur-Teilung verstanden werden: Die Sätze werden geteilt und auseinander gebrochen in Subjekt und Prädikat. Subjekte und Prädikate werden voneinander unabhängig betrachtet und in Sätzen äußerlich miteinander verknüpft. Wird die Satzbildung (Sinnproduktion) als der Begriff des Satzes angesehen, der die innere Einheit jedes einzelnen Satzes betont, dann wird mit der Terminusbildung ein Ur-Teil über den Satz gefällt. Beachte die Selbstreferentialität: Hier wird ein Satz über den Satz formuliert. Das entspricht der äußeren Reflexion, wenn mit einer Reflexion über die Reflexion reflektiert wird.

»Urteil ist im höchsten und strengsten Sinne die ursprüngliche Trennung des in der intellektualen Anschauung innigst vereinigten Objekts und Subjekts, diejenige Trennung, wodurch erst Objekt und Subjekt möglich wird, die Ur=Teilung. Im Begriffe der Teilung liegt schon der Begriff der gegenseitigen Beziehung des Objekts und Subjekts aufeinander, und die notwendige Voraussetzung eines Ganzen, wovon Objekt und Subjekt die Teile sind.« (Hölderlin, S. 50)

Der Satz zerfällt in seine beiden Bestandteile. Formell kann jedes Subjekt mit jedem Prädikat verbunden werden, und es ist jeweils zu prüfen, welchen Sinn und welchen Wahrheitsgehalt (Bedeutung, Wert) diese Verbindung hat.

Anmerkung: Erst durch Dietrich Henrich wurde auf die weitreichende Bedeutung dieses kurzen Textes von Hölderlin aufmerksam gemacht. Hölderlin (1770-1843) hörte ab November 1794 in Jena Fichtes Vorlesung über die Wissenschaftslehre, traf ihn häufig und schrieb vermutlich im Frühjahr 1795 diese Notiz auf. Hegel und Schelling beschäftigten sich erst einige Jahre später intensiv mit Fichte. Vor allem Hegel war anfangs sicher durch Hölderlin beeinflusst, als beide 1797-1801 in Frankfurt waren, bevor Hegel nach Jena ging und dort 1801 Differenz des Fichteschen und Schellingschen Systems der Philosophie veröffentlichte.

– Reduzierte Sätze mit Null-Elementen

An Figur 1 kann gezeigt werden, wie und wo sich der dialektische und der analytische Weg trennen. Die dialektische Satztheorie hält die Satzeinheit ›S ist p‹ fest und unterscheidet prinzipiell zwischen solchen Sätzen, die innerhalb der von den beiden Achsen aufgespannten Fläche liegen und denjenigen Sätzen, die sich am Rand der Fläche auf einer der beiden Achsen befinden. Sätze auf der ℙ-Achse können formal als (0,P) geschrieben werden und enthalten als Subjekt das Null-Element. Es gibt kein Subjekt, dass diese Prädikate hat. Und umgekehrt können Sätze auf der  -Achse formal als (S,0) geschrieben werden und enthalten als Prädikat das Null-Element. Das sind Subjekte, denen kein Prädikat zugewiesen werden kann.

-Achse formal als (S,0) geschrieben werden und enthalten als Prädikat das Null-Element. Das sind Subjekte, denen kein Prädikat zugewiesen werden kann.

Die analytische Philosophie sieht die Null-Elemente als gleichberechtigte Elemente an und unterscheidet formal nicht zwischen Sätzen innerhalb der Fläche und auf dem Rand. Dadurch handelt sie sich die Paradoxien ein, die mit dem Null-Element verbunden sind. Die dialektische Philosophie wird dagegen die Situation, in der Null-Elemente auftreten, als Widerspruch beschreiben, was jedoch aus Sicht der analytischen Philosophie zum »Zusammenbruch der Wissenschaft« führt und daher abgelehnt wird (Popper, S. 12).

Um das zu verstehen, ist Figur 1 weiter zu analysieren. In den Gesamtheiten  und ℙ können Teilmengen gebildet werden, die jeweils alle Prädikate zusammenfassen, die Eigenschaften eines bestimmten Subjekts sind, bzw. alle Subjekte, die Träger einer bestimmten Eigenschaft sind. Ruben setzt implizit die Formeln (3) und (4) voraus, wenn er in dieser Weise die Terminusbildung formalisiert (P, S. 22f):

und ℙ können Teilmengen gebildet werden, die jeweils alle Prädikate zusammenfassen, die Eigenschaften eines bestimmten Subjekts sind, bzw. alle Subjekte, die Träger einer bestimmten Eigenschaft sind. Ruben setzt implizit die Formeln (3) und (4) voraus, wenn er in dieser Weise die Terminusbildung formalisiert (P, S. 22f):

(5a) ℙS = {P | (S,P)}

lies: ℙS ist die Menge aller P, die bezogen auf ein festes S in der Relation (S,P) stehen

ℙS ist die Menge aller Eigenschaften von S

Diese Menge ist gleichbedeutend mit der Funktion ›S ist (y)‹ bei Frege

Beispiel: ›die Rose ist (y)‹ ist die Funktion, die mit allen Eigenschaften der Rose »gesättigt« werden kann.

Inhaltslogik: S wird beschrieben durch die Gesamtheit seiner Eigenschaften (Intension von S)

ℙS gilt formal als die Realität von S

(5b)  P = {S | (S,P)}

P = {S | (S,P)}

lies:  P ist die Menge aller S, die bezogen auf ein festes P in der Relation (S,P) stehen

P ist die Menge aller S, die bezogen auf ein festes P in der Relation (S,P) stehen

P ist die Menge aller Gegenstände S mit der gemeinsamen Eigenschaft P

P ist die Menge aller Gegenstände S mit der gemeinsamen Eigenschaft P

Diese Menge ist gleichbedeutend mit der Funktion ›(x) ist p‹ bei Frege

Beispiel: ›(x) hat eine Hauptstadt‹. Hier können für x alle Länder eingesetzt werden, die eine Hauptstadt haben.

Umfangslogik: P wird beschrieben durch den Umfang der Gegenstände, die diese Eigenschaft haben (Extension von P)

P gilt formal als das Substrat von P.

P gilt formal als das Substrat von P.

Ruben bezeichnet die Formeln (5a) und (5b) »als reduzierte Sätze« (P, S. 20), die durch das Auseinanderbrechen des Satzes ›S ist p‹ entstehen. Werden die von Frege genannten Beispiele ›die Rose ist (y)‹ bzw. ›(x) hat eine Hauptstadt‹ betrachtet, dann ist ein reduzierter Satz dadurch charakterisiert, dass entweder das Prädikat unbestimmt bleibt (wie in ›die Rose ist (y)‹) oder das Subjekt unbestimmt bleibt (wie in ›(x) hat eine Hauptstadt‹). Gegenüber einem vollständigen Satz ›S ist p‹ enthält der reduzierte Satz eine Unbestimmtheit.

Warum wird hier von »reduziert« gesprochen? Ein gewöhnlicher Satz wie ›die Rose ist rot‹ enthält eine Aussage, die das Ergebnis einer Beobachtung oder eines darauf bezogenen Gedankens ist. Dagegen kann ein reduzierter Satz eine offene Aufgabe enthalten, für die es keine Lösung gibt. Zum Beispiel gibt es für den reduzierten Satz ›(x) ist die größte natürliche Zahl‹ keine Lösung, denn es gibt keine größte Zahl. Es gibt für dieses Beispiel eines reduzierten Satzes nichts, was für x eingesetzt werden kann, x kann nicht gesättigt werden. Im Sinne von Frege ist ‘die größte natürliche Zahl’ ein Eigenname, der zwar einen Sinn, aber keine Bedeutung hat, da es nichts gibt, dem dieser Eigenname verliehen werden kann oder auf das er verweist. Gemäß Formel (5b) kann dies Beispiel geschrieben werden:

(5b.1)  P = {S | (S,größte natürliche Zahl)}

P = {S | (S,größte natürliche Zahl)}

lies:  P ist die Menge aller Subjekte S mit der Eigenschaft, dass S die größte natürliche Zahl ist

P ist die Menge aller Subjekte S mit der Eigenschaft, dass S die größte natürliche Zahl ist

Offensichtlich gibt es keine derartige Zahl, und die Menge  P ist leer. Mit reduzierten Sätzen lassen sich Sätze bilden, die als Subjekt oder als Prädikat die Leermenge enthalten.

P ist leer. Mit reduzierten Sätzen lassen sich Sätze bilden, die als Subjekt oder als Prädikat die Leermenge enthalten.

Wenn diese Möglichkeit uneingeschränkt zugelassen wird, entstehen in der Konsequenz die aus der Mengenlehre bekannten Paradoxien. Sie können nicht durch Verbote gelöst werden, sondern es ist wie von Ruben vorgeschlagen die Wurzel zu erkennen, an welcher Stelle solche Paradoxien entstehen können und das Besondere dieser Situation zu untersuchen. Es ist zu verstehen, warum und wie reduzierte Sätze gebildet werden können, und im Weiteren kann dann die analytische Philosophie kritisiert werden, wenn sie das Besondere der reduzierten Sätze ignoriert und gewöhnliche und reduzierte Sätze einander gleichstellt. Darauf wird weiter unten näher eingegangen, wobei sich zeigen wird, dass Freges Hinweis auf die Eigennamen den Lösungsweg zeigt, auch wenn dieser dann von der analytischen Philosophie nicht mehr eingehalten wurde. (In gewissem Sinn wird Frege aus Sicht der dialektischen Philosophie gegenüber Russell rehabilitiert.) Es geht nicht darum, Sätze zu verbieten, die als Subjekt oder als Prädikat die Leermenge enthalten, sondern es ist zu verstehen, dass solche Sätze nur als reduzierte Sätze auftreten und zu erkennen, dass es ein Kategorienfehler ist, gewöhnliche und reduzierte Sätze einander gleichzusetzen. Als Aufgabe ist die Frage festzuhalten, ob überhaupt Sätze über die Leermenge gebildet werden können. Als Lösung wird sich erweisen, dass dies Sätze über den dialektischen Widerspruch sind.

Als Zwischenergebnis bleibt festzuhalten: Reduzierte Sätze können nur entstehen, wenn zuvor die Satzeinheit ›S ist p‹ aufgeteilt ist und dadurch formal Sätze möglich werden, die aus keiner Beobachtung und keiner darauf aufbauenden Schlussfolgerung, sondern aus einer formalen Verknüpfung der voneinander isolierten Subjekt- und Prädikat-Achse entstanden sind. Dieser Gedanke wird bisweilen dadurch erschwert, dass sehr knifflige Beispiele für Prädikate herangezogen werden, für die es kein Subjekt gibt, so zum Beispiel die Russell-Antinomie: »Man kann einen Barbier als einen definieren, der all jene und nur jene rasiert, die sich nicht selbst rasieren« Wikipedia. Es ist nicht unmittelbar evident, dass diese Definition in sich widersprüchlich ist. Doch ist mit dieser Definition ein Prädikat bestimmt, welches durch kein Subjekt erfüllt werden kann. Der genannte Wikipedia-Eintrag erläutert: »Angenommen der Barbier rasiert sich selbst, dann gehört er zu denen, die er laut Definition nicht rasiert, was der Annahme widerspricht. Angenommen es gilt das Gegenteil und der Barbier rasiert sich nicht selbst, dann erfüllt er selbst die Eigenschaft derer, die er rasiert, entgegen der Annahme.« – Der gemeinte reduzierte Satz lässt sich aufschreiben:

(5b.2)  P = {S | (S,Barbier im Sinne von Russell)}

P = {S | (S,Barbier im Sinne von Russell)}

lies:  P ist die Menge aller Subjekte S mit der Eigenschaft, dass S all jene und nur jene rasiert, die sich nicht selbst rasieren

P ist die Menge aller Subjekte S mit der Eigenschaft, dass S all jene und nur jene rasiert, die sich nicht selbst rasieren

Diese Menge ist ebenso leer wie die in Formel (5b.1) betrachtete Menge aller natürlichen Zahlen, die größer als alle anderen natürlichen Zahlen sind. Reduzierte Sätze dieser Art sind nicht aus Beobachtungen gewonnen (denn es gibt kein beobachtbares Subjekt mit der Eigenschaft, dass es Russells Definition eines Barbiers erfüllt). Es sind keine gewöhnlichen Sätze, sondern mithilfe des Denkens konstruierte Sätze mit einem leeren Subjekt.

Um Kategorienfehler dieser Art zu vermeiden, ist von den in den Formeln (5a) und (5b) eingeführten Mengen ℙS und  P überzugehen zu den jeweiligen Aussage-Sätzen, die diesen Mengen zugrunde liegen:

P überzugehen zu den jeweiligen Aussage-Sätzen, die diesen Mengen zugrunde liegen:

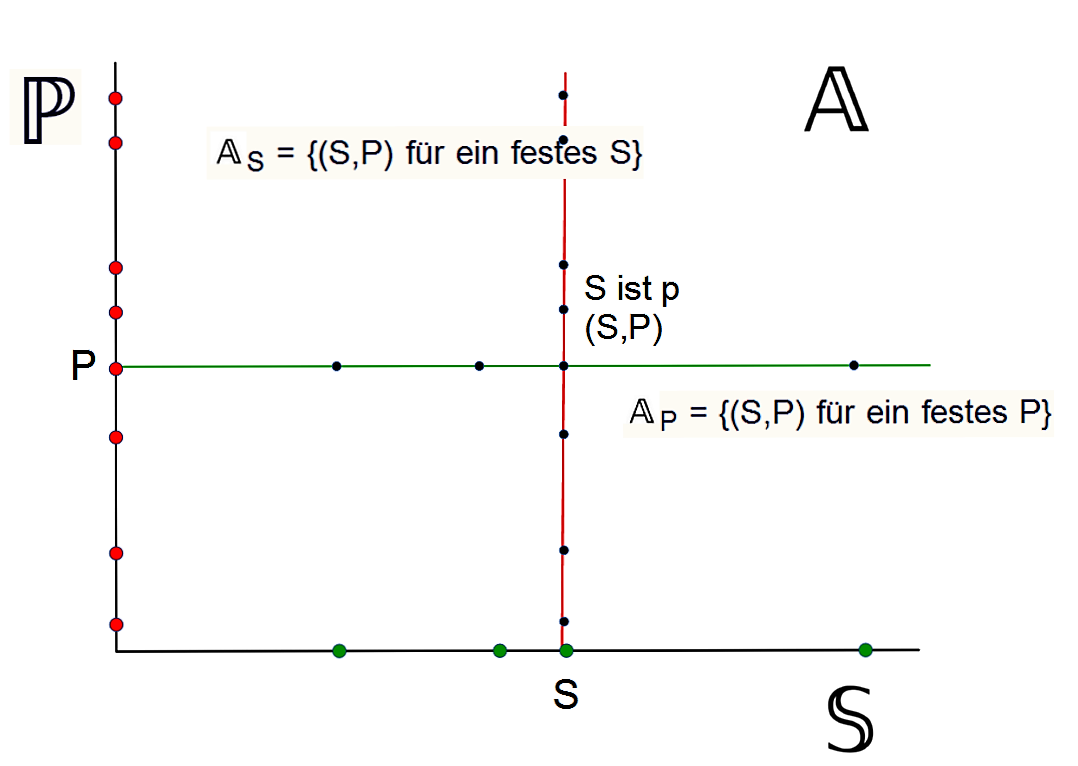

(6a)  S = {(S,P) für ein festes S}

S = {(S,P) für ein festes S}

Lies:  S ist die Menge aller Sätze für ein bestimmtes Subjekt S. Das ist die Gesamtheit aller Beobachtungssätze, mit denen ein bestimmtes Subjekt S in allen seinen Prädikaten beschrieben wird.

S ist die Menge aller Sätze für ein bestimmtes Subjekt S. Das ist die Gesamtheit aller Beobachtungssätze, mit denen ein bestimmtes Subjekt S in allen seinen Prädikaten beschrieben wird.

(6b)  P = {(S,P) für ein festes P}

P = {(S,P) für ein festes P}

lies:  P ist die Menge aller Sätze für ein bestimmtes Prädikat P. Das ist die Gesamtheit aller Beobachtungssätze, mit denen das Auftreten des Prädikats P protokolliert wird.

P ist die Menge aller Sätze für ein bestimmtes Prädikat P. Das ist die Gesamtheit aller Beobachtungssätze, mit denen das Auftreten des Prädikats P protokolliert wird.

Die in (6a) und (6b) betrachteten Mengen enthalten ausschließlich Sätze, die sich jeweils auf ein bestimmtes Subjekt mit einem bestimmten Prädikat beziehen. Es wird sich zeigen, dass dieser Ansatz der tatsächlichen Forschungspraxis und ihren mathematischen Darstellungsverfahren wesentlich näher kommt als der Ansatz der analytischen Philosophie. Sie trägt alle Beobachtungssätze zusammen und sucht nach ihren inneren Regeln. Figur 2 ist daher zugleich der erste Schritt auf dem Weg, um von Figur 1 zu den Messprotokollen der messenden Wissenschaft zu gelangen.

Figur 2: Terminusbildung

Die Fläche aller Sätze  wird durch die Äquivalenzklassen

wird durch die Äquivalenzklassen  S bzw.

S bzw.  P horizontal bzw. vertikal aufgeteilt:

P horizontal bzw. vertikal aufgeteilt:

Für ein bestimmtes Subjekt S sind auf der ℙ-Achse alle Prädikate durch rote Punkte hervorgehoben, die für S zutreffen. Die entsprechenden Aussagen liegen auf der roten Geraden.

Analog sind für ein Prädikat P auf der  -Achse alle Subjekte durch grüne Punkte hervorgehoben, auf die das Prädikat P zutrifft. Die entsprechenden Aussagen liegen auf der grünen Geraden.

-Achse alle Subjekte durch grüne Punkte hervorgehoben, auf die das Prädikat P zutrifft. Die entsprechenden Aussagen liegen auf der grünen Geraden.

Hier ist bereits die Grundidee der Physik zu erkennen, in weiteren Schritten zu untersuchen, ob die roten bzw. grünen Punkte symmetrisch angeordnet sind und ob es übergreifende Symmetrien gibt, die sowohl für die roten wie die grünen Punkte gelten.

Anmerkung: Beispiele wie ‘die größte natürliche Zahl’ oder die Russell-Antinomie zeigen buchstäblich die Grenzen der reduzierten Sätze. Die Russell-Antinomie enthält jedoch mehr. Weiter unten wird sie nochmals aufgenommen und als Satzfehler gedeutet.

– Erste und Zweite Substanz

Die beiden Formeln (5a) und (5b) sind völlig analog gebaut. Auf diese Weise zeigt Ruben, was Frege dazu gebracht haben könnte, den Unterschied von Subjekt und Prädikat ganz fallen zu lassen und stattdessen nur noch von Relationen zu sprechen. »Eine Unterscheidung von Subjekt und Prädikat findet bei meiner Darstellung nicht statt.« (Frege, Begriffsschrift, S. 2) Frege verweist auf das Beispiel, wie in Sätzen Subjekt und Prädikat vertauscht werden können ohne den Inhalt des Satzes zu ändern. Statt »Bei Platäa siegten die Griechen über die Perser« kann auch gesagt werden: »Bei Platäa wurden die Perser von den Griechen besiegt«. Beide Sätze sind inhaltsgleich, jedoch haben im Satz Subjekt und Prädikat ihre Position getauscht. (Frege, Begriffsschrift, S. 3).

Frege mischt zwei Betrachtungsweisen: Zum einen können in einem Satz Subjekt, Prädikat und Objekt jeweils als Worte bezeichnet werden und sind insofern gleich. (Aristoteles sprach von legomenon, das ist alles dasjenige, was sich in Worte fassen lässt. In dieser allgemeinen Hinsicht sind Subjekt, Prädikat und Objekt jeweils Worte und insofern gleich. Siehe Aristoteles, Cat. 2, 1a16-19). Zum anderen ist ein Subjekt dasjenige, das eine Eigenschaft hat, aber nicht seinerseits Eigenschaft an etwas anderem ist. (Aristoteles unterschied hypokeimenon und symbebekoi: hypokeimenon ist das Unterliegende, dem Eigenschaften zugesprochen werden. hypokeimenon ist für ihn die erste Substanz, prote ousia, und die Eigenschaften sind für ihn die zweiten Substanzen, deuterai de ousiai. Siehe Aristoteles, Cat. 5, 2a13ff. Scholastische Philosophen haben den Unterschied der ersten von der zweiten Substanz mit dem Begriff der Subsistenz zu bestimmen versucht, so auch später Kant.)

Was ist in den von Frege genannten Sätzen Subjekt, Prädikat und Objekt? Das ist schrittweise zu entwickeln: (a) So wie im Satz ›ein Gärtner pflanzt einen Baum‹ ein Tun beschrieben wird, bei dem eindeutig Subjekt, Prädikat und Objekt unterschieden werden können, gilt das auch für einen Satz wie ›die Griechen besiegten die Perser‹. (b) Dieser Satz kann auch durch eine Zuweisung dargestellt werden. ›Die Griechen sind Sieger der Schlacht bei Platäa‹ bzw. ›die Perser sind Verlierer der Schlacht bei Platäa‹. Erst in dieser Schreibweise wird deutlich, dass nicht einfach Subjekt und Prädikat vertauscht wurden, sondern dass in beiden Fällen verschiedene Subjekte mit verschiedenen Prädikaten gebraucht wurden. In dem einen Fall erhalten die Griechen das Prädikat ‘Sieger’, in dem anderen Fall die Perser das entgegengesetzte Prädikat ‘Verlierer’. (c) Die Verwechslungsmöglichkeit wird dadurch nahegelegt, dass anders als in einem Beispiel wie ›ein Gärtner pflanzt einen Baum‹ bei einer Schlacht zwischen zwei Völkern zwei Subjekte handeln und im Grunde Prädikate gesucht sind, die sich auf diese gemeinsame Handlung beziehen, also z.B. ›die Schlacht der Griechen und Perser fand bei Platäa statt‹, ›die Schlacht der Griechen und Perser dauerte 8 Stunden‹, ›die Schlacht der Griechen und Perser hatte die Griechen als Sieger‹.

Es war zwar das erklärte Ziel von Frege, »Täuschungen« zu vermeiden, aber er unterlag seinerseits einer Täuschung, als er bei dem Wechsel des Verbs von der Aktivform in die Passivform (von ‘siegten’ in ‘wurden besiegt’) nicht bemerkte, dass hierdurch auch implizit das Prädikat gewechselt wurde (von ‘Sieger’ zu ‘Verlierer’) und keineswegs frei vertauscht werden konnte.

Im Ergebnis sieht die analytische Philosophie Subjekt und Prädikat als prinzipiell gleichberechtigte Termini, die buchstäblich in einen Topf geworfen werden können, die Gesamtheit  aller Termini. Statt

aller Termini. Statt  =

=

ℙ wird daher gesetzt:

ℙ wird daher gesetzt:

(7)  ⊂

⊂  , ℙ ⊂

, ℙ ⊂

lies: die Gesamtheiten der Subjekte und der Prädikate sind jeweils Teilmengen der Gesamtheit der Termini.

Es ist dann nur konsequent, ausgehend von Sätzen ›S ist p‹ bzw. ihrer Darstellung als Relationen (S,P) eine dritte Gruppe von Termini zu ergänzen, die alle Operationszeichen wie z.B. ∈, ⊂, +, −, ¬, (, ), {, } etc. enthält. Wird die Gesamtheit der Operationszeichen mit  bezeichnet, dann gilt:

bezeichnet, dann gilt:

(8)  =

=  ⊕ ℙ ⊕

⊕ ℙ ⊕

lies: Die Gesamtheit der Termini setzt sich zusammen aus den Gesamtheiten der Subjekte, Prädikate und Operationszeichen.

Die formale Logik spricht von der Sprache  , mit der sie operiert, oder dem Vokabular

, mit der sie operiert, oder dem Vokabular  . Ein Beispiel für einen ausformulierten Ansatz ist die Endliche Modelltheorie von Stefan Geschke:

. Ein Beispiel für einen ausformulierten Ansatz ist die Endliche Modelltheorie von Stefan Geschke:

»1.1. Strukturen. Ein Vokabular  ist eine endliche Menge bestehend aus Relationssymbolen P, Q, R, …, Funktionssymbolen f, g, h, … und Konstantensymbolen c, d, … Jedes Relations- und Funktionssymbol trägt eine natürliche Zahl ≥ 1, seine Stelligkeit.

ist eine endliche Menge bestehend aus Relationssymbolen P, Q, R, …, Funktionssymbolen f, g, h, … und Konstantensymbolen c, d, … Jedes Relations- und Funktionssymbol trägt eine natürliche Zahl ≥ 1, seine Stelligkeit.

Fixiere ein Vokabular  . Eine Struktur

. Eine Struktur  für

für  (eine

(eine  -Struktur) ist eine Menge A zusammen mit

-Struktur) ist eine Menge A zusammen mit

(S1) Relationen

⊆ An für jedes n-stellige Relationssymbol

⊆ An für jedes n-stellige Relationssymbol  ∈

∈  ,

,

(S2) Funktionen

: Am → A für jedes m-stellige Funktionssymbol

: Am → A für jedes m-stellige Funktionssymbol  ∈

∈  und

und

(S3) Konstanten

∈ A für jedes Konstantensymbol

∈ A für jedes Konstantensymbol  ∈

∈  .

.

Oft identifiziert man eine Struktur  mit ihrer unterliegenden Menge A, schreibt also A anstatt

mit ihrer unterliegenden Menge A, schreibt also A anstatt  .« (Geschke, S. 1)

.« (Geschke, S. 1)

An dieser Stelle trennen sich die Wege der dialektischen und analytischen Philosophie. Beide untersuchen die Terminusbildung. Wenn die analytische Philosophie alle Zeichen in einer gemeinsamen Gesamtheit  zusammenfasst und damit gleichrangig behandelt, führt kein Weg vorbei am Gödelschen Unvollständigkeitssatz. Gödel nutzte systematisch aus, dass Operationszeichen und Subjektzeichen gleichwertig geworden und damit im Prinzip austauschbar sind.

zusammenfasst und damit gleichrangig behandelt, führt kein Weg vorbei am Gödelschen Unvollständigkeitssatz. Gödel nutzte systematisch aus, dass Operationszeichen und Subjektzeichen gleichwertig geworden und damit im Prinzip austauschbar sind.

Die analytische Philosophie geht nicht auf die Satzeinheit als das kleinste (atomare) Element der Logik zurück, sondern sie geht einen Schritt weiter und sieht die kleinste (atomare) Einheit in den Termini, aus denen der Satz äußerlich zusammengesetzt wird. Die dialektische Philosophie sieht dagegen im Satz die kleinste Einheit. Sie betrachtet die gleichen Termini wie die analytische Philosophie, das sind Subjekte, Prädikate, Mengen von Prädikaten, die einem Subjekt zugeschrieben werden, und Mengen von Subjekten, für die ein bestimmtes Prädikat gilt. Aber sie vermeidet die formale Gleichstellung von Subjekten und Prädikaten zu Termini und hält an der aristotelischen Unterscheidung in erste und zweite Substanzen fest. Sie hält daran fest, dass der zweidimensionale Raum, in dem alle Sätze (S,P) dargestellt werden, nicht weiter reduziert werden kann auf einen eindimensionalen Raum aller Termini. Im Gegenteil ist für sie die Ur-Teilung des Satzes eine zwar notwendige, aber nicht endgültige Brechung der Einheit des Satzes. Die Satzeinheit ist auf einer neuen Ebene wieder herzustellen, und dort ist die Frage zu stellen, wie es zu Widersprüchen und leeren Subjekten und Prädikaten kommen kann. Davon handelt der dritte Schritt der von Ruben betrachteten dialektischen Triade.

Trotz dieser Kritik wird weiter unten gewürdigt, warum und wie Frege auf diese Gleichsetzung von Subjekt und Prädikat gekommen ist und welche neuen Erkenntnisse ihm auf diese Weise gelungen sind.

Wertung (Schluss des Satzes vom Einzelnen zum Allgemeinen über den Namen)

Während die analytische Philosophie die reduzierten Sätze als vollwertige Sätze versteht und anderen Sätzen formal gleichgestellt, sieht die dialektische Philosophie in ihnen einen Schluss vom Einzelnen zum Allgemeinen. So steht in Formel (5a) auf der rechten Seite eine Menge einzelner Prädikate {P | (S,P)}, von denen auf die Gattung (das Allgemeine) ℙS geschlossen wird. Die dialektische Philosophie fragt nach dem terminus medius, über den dieser Schluss vermittelt werden kann. Das ist in der Deutung von Ruben der Name.

So seltsam es klingen mag, aber für die analytische Philosophie gibt es keine Unterscheidung von Urteil und Schluss. Für sie gibt es nur sogenannte »Schlussketten«. Im einfachsten Fall werden die zwei Sätze verkettet ›A ist Vorgänger von B (oder gleichbedeutend: wenn A gilt, gilt auch B)‹ und ›B ist Vorgänger von C (oder gleichbedeutend: wenn B gilt, gilt auch C)‹. Daraus folgt durch Verkettung ›A ist Vorgänger von C (oder gleichbedeutend: wenn A gilt, gilt auch C)‹. Aber es kann nicht aus A und B auf C geschlossen werden. Als Vorbild dient der analytischen Philosophie seit Frege die Arithmetik. Jede natürliche Zahl hat einen Nachfolger, aber es ist unmöglich, aus zwei natürlichen Zahlen auf eine dritte natürliche Zahl zu schließen. Es ist nur möglich, zwei natürliche Zahlen durch eine arithmetische Operation zu verknüpfen und dadurch eine neue Zahl auszurechnen, wie in dem Standardbeispiel für einen analytischen Satz ›7 + 5 = 12‹. Hier wird nicht aus 7 und 5 auf 12 geschlossen, sondern 12 wird nach klar vorgegebenen Regeln als Summe aus 7 und 5 berechnet.

Um im Bereich der Arithmetik zu zeigen, was einen Schluss im Sinne von Hegel von einer Schlusskette unterscheidet, ist der reduzierte Satz zu bilden, der die Gesamtheit aller Subjekte enthält, die einen Nachfolger haben. Das ist ein Beispiel für Formel (5b).

(5b.3)  Nachfolger = {S | (S,S hat einen Nachfolger)}

Nachfolger = {S | (S,S hat einen Nachfolger)}

lies:  Nachfolger ist die Gesamtheit aller Subjekte S, die einen Nachfolger haben

Nachfolger ist die Gesamtheit aller Subjekte S, die einen Nachfolger haben

Für die analytische Philosophie ist  Nachfolger ebenso ein Terminus in der Gesamtheit aller Termini wie jedes einzelne S, aus dem es zusammengesetzt ist. Für die dialektische Philosophie geht es dagegen darum zu verstehen, wie in diesem Beispiel der Schluss von den einzelnen Zahlen und ihrer Nachfolger-Eigenschaft zur Gesamtheit der natürlichen Zahlen gelingen kann. Erst dieser Übergang, der nicht wie im Beispiel ›7 + 5 = 12‹ von zwei einzelnen endlichen Zahlen 5 und 7 zu einer dritten endlichen Zahl 12 oder durch Induktion verallgemeinert von zwei einzelnen Zahlen n und m zu einer dritten einzelnen Zahl ›n + m‹ führt, sondern von den einzelnen endlichen Zahlen n zur unendlichen Zahlenmenge ℕ, kann aus Sicht der dialektischen Philosophie als Schluss bezeichnet werden. Alle üblicherweise genannten trivialen Schlüsse wie ›alle Menschen sind sterblich, Sokrates ist ein Mensch, also ist Sokrates sterblich‹ sind dagegen nichts als Tautologien, rein mechanische Operationen.

Nachfolger ebenso ein Terminus in der Gesamtheit aller Termini wie jedes einzelne S, aus dem es zusammengesetzt ist. Für die dialektische Philosophie geht es dagegen darum zu verstehen, wie in diesem Beispiel der Schluss von den einzelnen Zahlen und ihrer Nachfolger-Eigenschaft zur Gesamtheit der natürlichen Zahlen gelingen kann. Erst dieser Übergang, der nicht wie im Beispiel ›7 + 5 = 12‹ von zwei einzelnen endlichen Zahlen 5 und 7 zu einer dritten endlichen Zahl 12 oder durch Induktion verallgemeinert von zwei einzelnen Zahlen n und m zu einer dritten einzelnen Zahl ›n + m‹ führt, sondern von den einzelnen endlichen Zahlen n zur unendlichen Zahlenmenge ℕ, kann aus Sicht der dialektischen Philosophie als Schluss bezeichnet werden. Alle üblicherweise genannten trivialen Schlüsse wie ›alle Menschen sind sterblich, Sokrates ist ein Mensch, also ist Sokrates sterblich‹ sind dagegen nichts als Tautologien, rein mechanische Operationen.

Für die dialektische Philosophie geht es daher darum, zunächst an den reduzierten Sätzen zu entwickeln, was ein Schluss ist, und dann zu zeigen, wie der von der analytischen Philosophie betrachtete Fall mit Schlussketten und wohldefinierten Verknüpfungen ein Grenzfall des schließenden Denkens ist.

Daraus ergeben sich auch zwei unterschiedliche Deutungen, was Sprache ist: Für die analytische Philosophie besteht die Sprache aus einer Gesamtheit von Termini  und ihren Verknüpfungsregeln. Für die dialektische Philosophie ist die Sprache ein Medium, in dem von Einzelnem auf Allgemeines geschlossen werden kann (vgl. HW 6.431).

und ihren Verknüpfungsregeln. Für die dialektische Philosophie ist die Sprache ein Medium, in dem von Einzelnem auf Allgemeines geschlossen werden kann (vgl. HW 6.431).

– Namen und Entitäten

Ohne weitere Erläuterung deutet Ruben kursiv hervorgehoben die reduzierten Sätze als Namen: »Ein Name ist stets ein reduzierter Satz.« (P, S. 23) Darin sehe ich drei Aussagen enthalten, um die es im Folgenden geht:

- Im reduzierten Satz steht der Name an der Position des Subjekts, ohne ein Subjekt zu sein. Wird z.B. gesagt ›Einstein lebte 1879 bis 1955‹, dann steht in diesem Satz der Name ‘Einstein’ an der Stelle eines Subjekts. Es ist aber offensichtlich nicht gemeint, dass der Name ‘Einstein’ von 1879 bis 1955 gelebt hat, sondern die mit diesem Namen gemeinte Person. Obwohl der Name im Satz die Position eines Subjekts einnimmt, ist er nicht das Subjekt, auf das sich die genannten Prädikate beziehen (wie in diesem Beispiel Geburts- und Todesjahr).

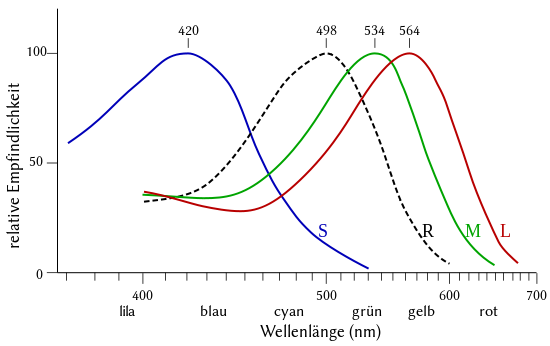

- Der Name vermittelt im reduzierten Satz von den einzelnen Subjekten bzw. Prädikaten, die auf der rechten Seite (der Prädikatseite) stehen, zur Gesamtheit, die auf der linken Seite (der Subjektseite) steht. Wird z.B. aus allen Sätzen ›(x) ist blau‹ auf den Terminus ‘Blau’ geschlossen, dann ist es der gemeinsame Name ‘Blau’, der in den jeweiligen Sätzen gebraucht wurde, über den dieser Schluss möglich ist. Die verschiedenen als ‘blau’ prädizierten Subjekte können aus völlig unterschiedlichen Gründen blau sein, und es gibt in der Regel auch keine Wechselbeziehung, dass die eine Sache deshalb blau ist, weil die andere blau ist. Sie stimmen nur darin überein, dass sie alle eine Eigenschaft haben, die mit dem Namen ‘blau’ bezeichnet wird. Die Gesamtheit aller blauen Gegenstände ist ihrerseits nicht blau, oder noch deutlicher: Der Name ‘Blau’ ist nicht seinerseits blau. Er ist anders als die blauen Gegenstände, denen ein Farbprädikat zugewiesen werden kann, kein Gegenstand, der eine Farbe hat.

- Die analytische Philosophie ignoriert diese Unterscheidungen. Sie reduziert die Unterschiede von Subjekt, Prädikat und Name, indem sie die mit den reduzierten Sätzen gebildeten Gesamtheiten als eigene Entitäten versteht. Oder anders gesagt: Für die analytische Philosophie sind Arten wie die einzelnen S oder die einzelnen P in einem reduzierten Satz als Termini gleichwertig den Gattungen ℙS und

P, zu denen diese Arten gehören.

P, zu denen diese Arten gehören.

Wie können Namen gebildet werden? Sie wurden bisher rein formal als abkürzende Schreibweise eingeführt. Wenn zum Beispiel in Formel (5a) auf der rechten Seite der Ausdruck {P | (S,P)} steht, dann wird dieser Ausdruck abgekürzt, indem der Buchstabe S als Index herausgezogen und mit dem Buchstaben P verknüpft wird, der zur Unterscheidung von einzelnen Prädikaten P in eine andere Schriftform gebracht wird. Das Ergebnis ist der Ausdruck ℙS, der auf der linken Seite steht.

Was für ein Terminus ist das als Abkürzung eingeführte ℙS? Wenn Ruben ihn als Namen bezeichnet, enthält das implizit eine Kritik an der analytischen Philosophie, die in Ausdrücken dieser Art keine Namen, sondern eigene Entitäten sieht, die den zugrunde liegenden Termini wie S und P formal gleichgestellt sind. Die analytische Philosophie erweist sich hier als Nachfahre des Verstandesdenken, das Hegel kritisiert hat. Sie erkennt nicht, dass es sich hier "bloß" um Namen handelt.

Vom Verstandesdenken und ihm folgend der analytischen Philosophie wird gesagt, dass die mit den Formeln (5a) und (5b) formal eingeführten Zeichen ℙS und  P eigenständige Entitäten sind, die unabhängig von den Elementen S und P bestehen, aus denen sie gebildet wurden. Sie werden ihnen als neugebildete Termini formal gleichgestellt und ihrerseits wie Subjekte angesehen, denen Prädikate beigelegt werden können.

P eigenständige Entitäten sind, die unabhängig von den Elementen S und P bestehen, aus denen sie gebildet wurden. Sie werden ihnen als neugebildete Termini formal gleichgestellt und ihrerseits wie Subjekte angesehen, denen Prädikate beigelegt werden können.

Für Formel (5a) bedeutet das, dass die Gesamtheit der Prädikate eines bestimmten Subjekts im jeweiligen Kontext als dessen Gestalt, Organisation, Leib, Seele, Schema, Begriff, Idee, Form, Selbstmodell u.ä. bezeichnet wird, womit eine innere Einheit und ein innerer Zusammenhalt der Prädikate dieses Subjekts getroffen und hervorgehoben werden soll. Seit Platon und Aristoteles wird kontrovers diskutiert, ob eine solche Gesamtheit den Rang einer eigenen Entität hat, oder nur ein Name ist, den es lediglich im Denken des Menschen gibt. So kann zum Beispiel gefragt werden, ob es eine Seele gibt, die unabhängig und neben dem Körper besteht, dessen Seele sie ist.

Die Ansicht, Gesamtheiten seien eigene Entitäten, wird ungewollt von den skeptischen Kritikern philosophischen Denkens ad absurdum geführt, indem sie sie wörtlich nehmen. Sie wollen philosophisches Denken mit dem scheinbar wissenschaftlichem Argument lächerlich machen, es sei noch niemandem gelungen, im Körper die Seele als solche nachzuweisen. Daraus schließen sie, dass es keine Seele gibt, weil sie sich ebenso wie die analytischen Philosophen nicht vorstellen können, dass die Seele nur ein Name ist, der nur im Denken existiert und nicht körperlich nachweisbar ist. Aus dem gleichen Grund bestreiten sie, dass es das Denken als solches gibt, weil sie nie das Denken als solches nachweisen können, sondern nur körperliche Prozesse im Gehirn, die mit dem Denken korrelieren.

Ähnliche Fragen ergeben sich zu Formel (5b). Die Gesamtheit der Subjekte, die ein gemeinsames Prädikat haben, wird als dessen Substrat bezeichnet. Auf den ersten Blick scheint es schlicht absurd zu sein, Gesamtheiten dieser Art als eigene Entitäten anzusehen. Das ist so, als würde es eine eigene Entität der Tiere mit eigenen Eigenschaften geben, die unabhängig und neben den einzelnen Tieren (den Ameisen, Löwen oder Zebras) besteht, oder als wäre die Menge der natürlichen Zahlen ℕ wiederum so etwas wie eine natürliche Zahl, die neben den natürlichen Zahlen steht. (Cantor scheint in diese Richtung gedacht zu haben, wenn er künstlich der größten natürlichen Zahl den Namen ω gibt, wobei ω für ihn eher den üblichen natürlichen Zahlen wie 1, 2, 3, … vergleichbar ist als einer Menge. Er will hinter ω weiterzählen.)

Doch gibt es andere Beispiele, die zeigen, dass diese Frage schwieriger ist. So gilt seit der Antike das Wasser als eines der vier Elemente, aus denen sich jede Materie zusammensetzt. Das kann mithilfe von (5b) formalisiert werden:

(5b.4)  wässrig = {S | (S,wässrig)}

wässrig = {S | (S,wässrig)}

lies:  wässrig ist die Gesamtheit aller S, die wässrig sind

wässrig ist die Gesamtheit aller S, die wässrig sind

Damit ist die Gesamtheit der Meere, Flüsse, Wolken, des Grundwassers, der Eisberge, von Schweiß und Tränen etc. gemeint, wobei unterschiedliche Aggregatzustände wie Eis, Flüssigkeit und Dampf auftreten können. Jedes einzelne Subjekt kann wiederum mit Prädikaten beschrieben werden (Eis ist gefroren, kristallin, elastisch, starr, etc.; Tränen werden von den Tränendrüsen im Auge erzeugt; Meere sind stehende Gewässer auf der Erdoberfläche; …). Und auf ähnliche Weise scheint es möglich, das Substrat Wasser mit Prädikaten zu beschreiben (Wasser ist ein chemisches Molekül bestehend aus Wasserstoff und Sauerstoff-Atomen in einer bestimmten elektrischen Verteilung etc.). Das klingt sehr überzeugend, und darauf kann sich das Verstandesdenken beziehen. Es wird jedoch als widersinnig erkennbar, wenn z.B. gefragt wird, ob ein Eisblock Wasser oder Eis oder beides ist. Dann wird erkennbar, dass in grundsätzliche Paradoxien führt, über- und untergeordnete Termini gleichermaßen als Subjekte (oder als Gegenstände) anzusprechen.

Dennoch enthält dieser Ansatz einen rationalen Kern, der mit der Vererbungstechnik der Objektorientierung getroffen wird (die Objektorientierung ist eine Methode der Softwareentwicklung). Es können zum Beispiel in einem Objekt ‘Tier’ gemeinsame Eigenschaften zusammengestellt und beschrieben werden, die für alle Tiere gelten. Diese Eigenschaften werden an alle einzelnen Tiere »vererbt«. Für untergeordnete Arten wie Säugetiere, Schafe etc. können wiederum Objekte ‘Säugetier’ oder ‘Schaf’ gebildet werden, die jeweils die Eigenschaften enthalten, die für diese Abstraktionsstufe gelten. Bei der Vererbung der Objektorientierung erhalten jedoch die unterschiedlichen Abstraktionsstufen nicht den Rang eigener Entitäten, sondern sie beschreiben in einem Datenmodell Merkmale, die der jeweiligen Abstraktionsstufe gemeinsam sind. Sie werden in einem Klassendiagramm strukturiert aufgeschrieben. Objekte unterschiedlicher Abstraktionsstufen können auch nicht einander gleichgestellt werden. Wenn das irrtümlich geschieht, gibt das mit den Methoden der Objektorientierung geschriebene Programm zurecht eine Fehlermeldung aus, die auf einen Kategorienfehler verweist.

Der Unterschied zwischen den von der Vererbungstechnik beschriebenen Objekten und den reduzierten Sätzen, um die es hier geht, liegt darin, dass die Objektprogrammierung ausschließlich endliche Datenmengen betrachtet und in verschiedenen Abstraktionsstufen zusammenfasst, während bei den reduzierten Sätzen die Anzahl der zusammengefassten Subjekte bzw. Prädikate unendlich sein kann. Daher ist es für die Objektprogrammierung zum Beispiel nicht möglich, die Menge aller natürlichen Zahlen ℕ als ein Objekt zu betrachten, dessen Eigenschaften auf die einzelnen natürlichen Zahlen vererbt werden. Stattdessen kennt die Programmierung nur den Datentyp Integer, der grundsätzlich nur einen endlichen Wertebereich hat, dessen Grenzen durch die Speichergröße des Rechners und die Adressierbarkeit von Datenworten im jeweiligen Verarbeitungssystem bestimmt sind.

Wird der Ansatz der Entitäten zu Ende gedacht, zeigen sich seine Paradoxien besonders deutlich. So wie Eis, Flüssigkeit und Gas Zustände des Wassers sind, ist das Wasser ein Stoff, bis auf oberster Ebene metaphysische Begriffe übrig bleiben wie das Sein oder das Absolute. Wird versucht, auf dieser obersten Ebene die metaphysischen Begriffe als Subjekte zu verstehen und ihnen Prädikate zuzuschreiben, dann führt das in unlösbare Antinomien. Kant hat das an einigen Beispielen gezeigt wie der Frage, ob die Welt einen Anfang hat oder nicht, in kleinste Teile teilbar ist oder nicht etc. Hegel hat das weiter untersucht und erkannt, dass die von Kant genannten Beispiele durchweg darauf zurückgehen, dass versucht wird, Gesamtheiten, wie sie in reduzierten Sätzen gebildet werden, eine eigene Entität zu verleihen und sie ihrerseits als Satzsubjekte anzusehen, über die Sätze gebildet werden können.

»Jene Metaphysik setzte überhaupt voraus, daß die Erkenntnis des Absoluten in der Weise geschehen könne, daß ihm Prädikate beigelegt werden, und untersuchte weder die Verstandesbestimmungen ihrem eigentümlichen Inhalte und Werte nach, noch auch diese Form, das Absolute durch Beilegung von Prädikaten zu bestimmen.« (Hegel, Enz. § 28, HW 8.94)

Damit hat Hegel die Grenze der Sprache getroffen, an der später auch Wittgenstein anschlug. Dies radikale Argument gilt nicht nur für Grenzfragen, die auf das Gebiet des Glaubens abgeschoben werden können. Es gilt für alle reduzierten Sätze, wenn die dort gebildeten Gesamtheiten als eigene Entitäten angesehen werden, die formal allen anderen Termini gleich sind.

Es gilt für alle Sätze, mit denen aus Arten Gattungen gebildet werden. Das geschieht bei den reduzierten Sätzen, bei denen auf der rechten Seite eine Menge gebildet wird, die aus unterschiedlichen Subjekten bzw. Prädikaten eine Gattung bildet. So wird z.B. in (5b.4) aus der Gesamtheit aller wässrigen Subjekte die Gattung Wasser gebildet. Gattungen und Abstraktionen können keine neuen Eigenschaften (Prädikate, Merkmale) haben, die über die Eigenschaften der mit ihnen zusammengefassten Elemente (Arten) hinausgehen. Sie können gemeinsame Eigenschaften hervorheben, die bereits bei den einzelnen in der Gesamtheit zusammengefassten Subjekten gegeben sind. Mit ihnen können jedoch Symmetrien erkannt werden, die erst auf höheren Abstraktionsstufen sichtbar werden und bei den niedrigeren Abstraktionsstufen verborgen bleiben in der Fülle des Materials. Die Gattungen bestehen nicht neben oder unabhängig von den in ihnen zusammengefassten Arten, sondern sie werden im Denken gebildet, das ihnen nicht neue Eigenschaften beilegt, sondern mit ihnen bestimmte strukturelle Eigenschaften an den in ihnen enthaltenen Arten hervorhebt.

Statt Gattungen und Arten einander als Subjekte oder noch allgemeiner als Termini gleichzustellen, ist zu fragen, wie Gattungen gebildet werden können. Darum wird es im Folgenden gehen. Und es ist im Weiteren zu fragen, welche Beziehungen (Relationen, Verwandtschaften, Familienähnlichkeiten) zwischen Elementen bestehen.

Anmerkung: So wie in der Informatik in einem Modell Auszüge der Realität abgebildet und auf ihre inneren Strukturen untersucht werden, geht auch allgemein das Denken vor. So wie die Informatik ein virtuelles Abbild der Welt aufbaut und dies in einem Raum von Daten und ihren Beziehungen darstellt, schafft sich auch das Denken einen eigenen Raum des Erkennens, innerhalb dessen Gattungen und Arten unterschieden werden können. Hegel hat das in der Jenenser Logik klar ausgesprochen:

"Das Erkennen, als das Allgemeine, für welches ein anderes ist, ist zunächst auf dies andere einfach bezogen; es ist der indifferente Raum dieses andern, und seine Bewegung als die Reflexion in sich selbst ist, daß in ihm als der einfachen Beziehung dies andere sich bewegt, kommt und verschwindet, in dem Raum des Erkennens ein anderes gesetzt ist, und er wieder in sich zurückgeht, daß dies andere sich aufhebt. Das Erkennen als different zugleich gegen dies kommende und verschwindende ist selbst diese negative Beziehung desselben." (JLMN, S. 131, Hervorhebung d.V.)

Hegel hat gefragt, ob und welche Eigenschaften es in diesem Raum des Erkennens gibt. Darauf soll in einer geplanten Arbeit über die Idee des Erkennens und den Satz des Pythagoras näher eingegangen werden.

– Namen als terminus medius vom Einzelnen zum Allgemeinen

Während sich die analytische Philosophie in ihren Abstraktions- und Formalisierungverfahren notwendig in Paradoxien und Unvollständigkeiten verstrickt, wenn sie alle Termini und die mit ihnen gebildeten gewöhnlichen und reduzierten Sätze formal auf eine Stufe stellt und buchstäblich alles auf eine einzige Dimension der Termini projiziert und dort unabhängig voneinander stehen lässt, kann und will auch die dialektische Philosophie die notwendig eintretende Selbstreferentialität nicht leugnen oder vermeiden, sondern sie gibt ihr eine eigene Bewegungsform: den Namen. Das ist ihr möglich, da sie anders als die analytische Philosophie von der Satzeinheit und mit ihr von dem zweidimensionalen Raum aller Sätze ausgeht (siehe Figur 1) statt von der unbestimmten Gesamtheit aller Termini.

Ein Name wird gebildet, indem aus den Gesamtheiten, die mit den reduzierten Sätzen entstanden sind, jeweils ein Element herausgezogen wird, einen Eigennamen erhält, und dieser Eigenname zugleich als Eigenname für die Gesamtheit steht.

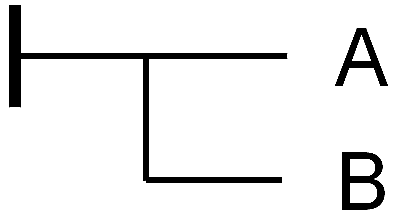

Sowohl im gewöhnlichen wie im philosophischen Denken wird ständig so verfahren, allerdings ohne sich das immer bewußt zu machen. Aristoteles hat z.B. mit dem Namen ‘Holz (hyle)’ die Gesamtheit des Stofflichen bezeichnet. Hier steht ein bestimmter Stoff (das Holz) für die Gesamtheit alles Stofflichen. Auch der deutsche Name ‘Stoff’ ist auf diese Weise gebildet: ‘Stoff’ ist sowohl ein bestimmter Stoff (eine Textilie, z.B. aus Baumwolle), wie auch der Name für die Gattung, die außer Textilien alle anderen Stoffe enthält (Erde, Eisen, Stickstoff, Sauerstoff, Luft etc.). Ebenso hat in der gewöhnlichen Sprache jeder bei einem abstrakten Ausdruck einen bestimmten Vertreter im Blick. Das offenbart sich dann, wenn nach Piktogrammen gesucht wird. Zum Beispiel wird in der Regel ein Gänseblümchen (Maßliebchen, Tausendschön)  als Zeichen aller Blumen verstanden.

als Zeichen aller Blumen verstanden.

In den meisten Fällen ist die Herkunft der Namen im Alltagsgebrauch nicht mehr bekannt oder unklar und muss etymologisch erschlossen werden. Zum Beispiel leitet sich das Wort ‘Wasser’ vom »althochdeutschen wazzar, das “Feuchte, Fließende”, ab« (Wikipedia, abgerufen am 26.3.2015), einer bestimmten Eigenschaft des Wassers, oder das Wort ‘Baum’ von Balken, der aus dem Holz eines Baumes hergestellt werden kann (Wiktionary, abgerufen am 26.3.2015).

Ähnlich verfahren die Physik und die Ökonomie. Aus der Gesamtheit aller Längen wird eine Länge herausgenommen – das Pariser Urmeter –, die sowohl eine einzelne Länge wie auch das Maß für alle Längen ist. In der Warengesellschaft wird aus der Gesamtheit der Waren, – das ist die Menge aller Gegenstände, die käuflich erworben werden können –, mit dem Geld eine bestimmte Ware herausgegriffen, die sowohl eine Ware wie alle anderen Waren ist und zugleich als Eigenname für alle Waren gilt: Der Wert jeder Ware misst sich in einer bestimmten Ware, dem Geld. (Dieses einzelne Beispiel aus der Ökonomie hat Ruben wiederum übernommen, um mit ihm dem allgemeinen Verfahren der Namensbildung einen übergreifenden Namen zu geben: die Wertung.)

Das lässt sich in Formeln schreiben, aus denen im Weiteren die Formeln für die geometrische und physikalische Größenbestimmung, das Tauschverhältnis und die Wahrheitsfunktion entwickelt werden sollen. Für die Gleichheit von Namen wird von mir anders als bei Ruben das Forcing-Symbol ⊩genutzt (siehe hierzu Anhang 1):

(9a) ‘E’ ⊩ ‘ℙS’ mit E ∈ ℙS

lies: der Eigenname ‘E’ eines Elements E aus der Gesamtheit ℙS steht stellvertretend für den Eigennamen ‘ℙS’ der Gesamtheit ℙS

Eigennamen werden mit einfachen Anführungsstrichen gezeichnet. Es handelt sich um Eigennamen, wie sie von Frege als Bedeutungen eingeführt worden waren, zum Beispiel der Eigenname ‘Venus’.

(9b) ‘G’ ⊩ ‘ P’; mit G ∈

P’; mit G ∈  P

P

lies: der Eigenname eines Elements G aus der Gesamtheit  P steht stellvertretend für den Eigennamen der Gesamtheit

P steht stellvertretend für den Eigennamen der Gesamtheit  P

P

Beispiel: Der Eigenname ‘Stoff’ steht stellvertretend für alle Stoffe.

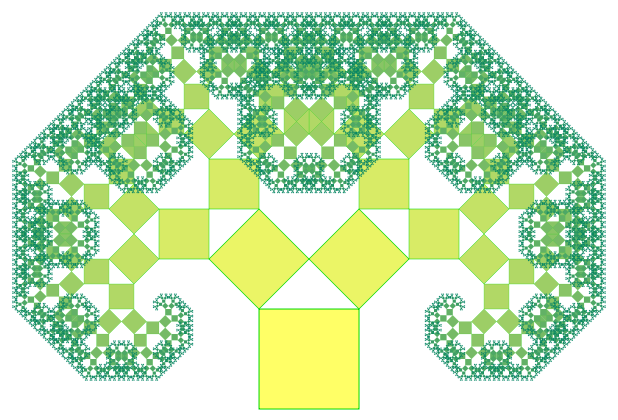

Figur 1 und 2 lassen sich entsprechend weiter differenzieren:

Figur 3: Namensbildung

In Figur 3 werden auf der ℙ-Achse ein besonderes Element E (für Eigenschaft) und auf der  -Achse ein besonderes Element G (für Gegenstand) hervorgehoben. G ist sowohl ein Element von

-Achse ein besonderes Element G (für Gegenstand) hervorgehoben. G ist sowohl ein Element von  wie auch der Name der Gesamtheit

wie auch der Name der Gesamtheit  P, die alle Subjekte enthält, die das Prädikat P haben. Für die analytische Philosophie ist G das Substrat von P.

P, die alle Subjekte enthält, die das Prädikat P haben. Für die analytische Philosophie ist G das Substrat von P.

Das Neue an Figur 3 gegenüber den Figuren 1 und 2 besteht darin, dass hier zwar die betrachteten Elemente wie E, G, S und P sowie die betrachteten Teilmengen wie  S eingezeichnet sind, jedoch nicht die Namen wie ‘E’. Hier sind nur die Sachen zu sehen, die mit diesen Namen bezeichnet werden. Wo ist der Ort der Namen? Wiederholt sich hier das Dilemma der analytischen Philosophie, wenn jetzt allen Sachen in einer einheitlichen Achse ihre Namen zugewiesen werden? Führt die Namensbildung zur gleichen Vereinheitlichung wie die Gesamtheit der Termini?

S eingezeichnet sind, jedoch nicht die Namen wie ‘E’. Hier sind nur die Sachen zu sehen, die mit diesen Namen bezeichnet werden. Wo ist der Ort der Namen? Wiederholt sich hier das Dilemma der analytischen Philosophie, wenn jetzt allen Sachen in einer einheitlichen Achse ihre Namen zugewiesen werden? Führt die Namensbildung zur gleichen Vereinheitlichung wie die Gesamtheit der Termini?

Das lässt sich auch anders sagen: In den Formeln (9a) und (9b) treten Sätze auf, die sich von allen bisher eingeführten Sätzen unterscheiden, sowohl den elementaren Sätzen entsprechend Formel (1) als auch den reduzierten Sätzen entsprechend Formel (5a) und (5b). In den Formeln (9a) und (9b) steht sowohl an der Stelle des Subjekts ein Eigenname wie auch an der Stelle des Prädikats. Etwas umständlich kann formuliert werden: ›das Subjekt ‘Eigenname von E’ hat das Prädikat, ‘Eigenname von ℙS’ zu sein‹, oder einfacher: ›der Eigenname von E ist der Eigenname von ℙS‹. Hier werden nicht mehr Sätze über Sachen und ihre Eigenschaften, sondern über Namen gebildet.

Um den Bezug vom Namen zur Sache herzustellen, wird von den Eigennamen zu den Werten übergegangen. Was ist der Wert? Im Beispiel der Ökonomie ist der Wert einer Ware die durchschnittlich notwendige gesellschaftliche Arbeitszeit, die zu ihrer Herstellung erforderlich ist. Wird nun eine einzelne Ware wie das Geld hervorgehoben, um mit ihm die gesamte Warenwelt zu repräsentieren, führt das in folgenden Widerspruch: Der Gesamtwert aller Waren ist die gesamte Arbeitszeit, die für die Herstellung dieser Waren erforderlich ist. Das Geld ist eine Teilmenge dieser Waren. Auch für die Herstellung des Geldes ist eine bestimmte Arbeitszeit notwendig. Und dennoch soll der Wert des Geldes im Ganzen dem Wert der Waren im Ganzen gleichgesetzt werden. Dieser Widerspruch kann nur dadurch gelöst werden, dass das Geld einen zweiten, symbolischen Wert erhält, der ihm aufgedruckt oder eingestanzt wird: die Währung. Jedes einzelne Geldstück ist weniger wert als die Ware, die mit ihm eingetauscht werden kann, da für seine Herstellung weniger Arbeitszeit nötig war. Wenn dennoch beide im Tausch einander gleichgesetzt werden, ist das nur möglich, indem eine Instanz geschaffen wird, die das durchsetzt: der Staat. Er hat das Monopol, Geld als solches zu siegeln oder heutzutage zu drucken. Andernfalls wäre es möglich, dass sich jeder mit einem vergleichsweise geringen Arbeitsaufwand sein eigenes Spielgeld oder Falschgeld herstellt und mit ihm Waren kauft.